La jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis L.) entre tradition et marchandisation, flânerie parfumée dans les allées de l’histoire sur la piste d’une fine fleur

Title

The hyacinth of the East (Hyacinthus orientalis L.) between tradition and merchandising, perfumed stroll around the alleys of history on the trail of a délicate flower

Résumé

Cette contribution à l’étude ethnobotanique de la jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis L.) a été déclenchée par une énigme que nous avons cherché à résoudre : il s’agissait pour nous de connaître la nature exacte d’un produit alimentaire mentionné sur le web sous le nom de « confit de jacinthe de Constantinople » de manière redondante mais sans pour autant que nous soit donnée la moindre indication sur sa composition et sur la source de l’information, alors même qu’il nous est décrit comme ayant été autrefois très prisé. Trouver une réponse à cette question nous a conduit à explorer les divers usages qui ont pu être faits de cette espèce, d’abord dans la tradition des pays d’où la plante est originaire, ensuite en Europe où elle fut introduite dans la deuxième moitié du xvie siècle, devenant rapidement, en raison de sa beauté et de son parfum, symbole d’élégance et de raffinement, une représentation valorisante qui fut beaucoup exploitée pour écouler divers produits dérivés censés posséder l’arôme, la saveur ou les propriétés médicinales prêtés à la plante. Pour nous, partir à la découverte de tous ces usages, qu’ils relèvent de la tradition orientale ou de l’innovation occidentale, ne fut en réalité qu’un prétexte pour mieux connaître la jacinthe d’Orient qui les inspira, en la suivant à la trace dans sa rapide diffusion en Europe à partir de son territoire d’origine. Ce fut pour nous, à tous les égards, un voyage passionnant.

Abstract

This contribution to the ethnobotanical study of the hyacinth (Hyacinthus orientalis L.) started with an enigma that we tried to solve: it was for us to know the exact nature of a food product mentioned on the web under the name of « confit de jacinthe de Constantinople », in a redundant way but without giving us the slightest indication of its composition and the source of the information, even though it is described to us as having previously been reputed. Finding an answer to this question led us to explore the various uses that may have been made of this species, first in the tradition of the countries from which the plant originated, then in Europe where it was introduced in the second half of the sixteenth century, quickly becoming – because of its beauty and perfume – a symbol of elegance and refinement, a rewarding representation that was greatly exploited to sell various derived products supposed to possess the aroma, flavor or medicinal properties lent to the plant. For us, embark on this discovery project of all these uses, whether they come from the eastern tradition or from western innovation, was in reality only a pretext to better know the hyacinth of the East which inspired them, by following it step by step in its rapid diffusion in Europe from its territory of origin. It was an exciting journey from all points of view.

Cette petite contribution à l’étude ethnobotanique de la jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis L.), sous sa forme sauvage ou cultivée, et de quelques autres espèces végétales qui lui ont été assimilées, fait suite à un échange que nous avons eu sur un forum botanique à propos d’un produit alimentaire souvent mentionné sur le web sous le nom de « confit de jacinthe de Constantinople », un produit dont le nom revient de manière redondante mais sans pour autant que nous soit donnée la moindre indication sur la source de l’information, fusse-t-elle orale, recueillie au cours d’une enquête. Un peu comme si la multiplicité des mentions, recopiées peut-être les unes sur les autres, avait fini par donner à cette information un caractère de lieu commun, dispensé d’apport de preuve. En tout cas, notre discussion en ligne n’apporta rien de probant à ce sujet et toutes les recherches documentaires auxquelles nous avons procédé par la suite pour tenter d’en savoir plus sur ce produit sont restées vaines. Constat d’autant plus surprenant que ce produit est donné partout comme avoir été autrefois très à la mode, avant de disparaître totalement des circuits commerciaux, sans que l’on comprenne d’ailleurs pourquoi et à quelle date cette disparition eut lieu.

Que pouvait donc être ce confit et d’où lui venait son nom ? S’agissait-il d’un confit en saumure, au vinaigre, à l’huile, à la graisse animale ou au sucre ? Quelle partie de la plante était concernée par cette préparation ? L’appellation « confit de jacinthe de Constantinople » est-elle un descriptif condensé renseignant sur la nature du produit ou un nom commercial comportant une part d’exotisme destinée à susciter l’envie ? Comment faut-il décomposer cette appellation : désigne-t-elle un confit de jacinthe dont la ville de Constantinople se serait fait une spécialité ou un confit de la plante dénommée « jacinthe de Constantinople » et susceptible de provenir de n’importe quel lieu où cette plante existe ? Et quelle explication peut-on donner à sa soudaine disparition ?

Voilà le genre de questions qui nous sont venues immédiatement à l’esprit à partir du moment où nous avons tenté d’avancer dans la résolution de l’énigme que constituait cette appellation en suivant le seul fil conducteur en notre possession : la plante connue sous le nom de « jacinthe ».

Ne disposant d’aucun indice sérieux susceptible de nous mettre sur la voie, Il nous fallait donc envisager, les unes après les autres, toutes les possibilités, si nous voulions avoir quelque chance de parvenir, par construction méthodique d’hypothèses, à entrevoir un petit bout d’explication conduisant à lever le mystère, ou, au moins, une partie de celui-ci.

Mais commençons tout d’abord par une petite mise au point de botanique sur la plante qui est considérée aujourd’hui comme la jacinthe véritable – ainsi nommée, en référence au Ὑάκινθος (Yakinthos) des anciens Grecs – et sur toutes celles qui ont reçu elles aussi ce nom dans le langage courant pour différentes raisons que nous détaillerons plus loin.

1. La jacinthe en botanique

1.1. Jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis) : forme sauvage et formes cultivées

Originaire de l’Asie occidentale (Turquie, région de Baghdad, région d’Alep, mont Liban, Palestine, Iran) où elle pousse sur les pentes caillouteuses[1], cette plante à bulbe, appartenant à la famille des Asparagaceae, fut introduite dès la deuxième moitié du xvie siècle en Europe méditerranéenne, en Hollande et en Grande-Bretagne, à partir de bulbes cédés vers 1562 par l’Orto Botanico de Padoue, premier jardin botanique européen à être créé[2] et probablement le premier à avoir reçu la plante en provenance de l’actuelle Turquie (Loudon, 1822). Peut-être même cette introduction se fit-elle en Grèce dès l’Antiquité, diverses mentions dans les textes grecs anciens pouvant être interprétées dans ce sens (Amigues, 1992). Dioscoride donne d’ailleurs du hyakinthos une description détaillée qui ne laisse aucun doute sur son identité : il s’agit bien de l’espèce Hyacinthus orientalis (Dioscoride, Materia medica, IV, 62). Rappelons cependant que Dioscoride était un Grec d’Anatolie, raison pour laquelle il aurait pu connaître la plante.

Ce qui est sûr c’est que la plante était bien cultivée en Europe au début du xviie siècle (Sweertius, 1612 ; Voorhelm 1752), c’est-à-dire à peu près en même temps que la tulipe. En France, les premiers bulbes furent cultivés par Vespasien Robin en 1608 dans le jardin que sa famille possédait à Paris (Lamy, 2015). De cultivée qu’elle était au départ, la jacinthe d’Orient s’est naturalisée en peu de temps partout en Europe où on la trouve de nos jours à l’état sauvage dans presque tous les milieux. Et la Chine, la Corée, le Japon, les États-Unis, le Canada, le Mexique, les Caraïbes et bien d’autres pays sont eux-mêmes devenus des terres d’adoption aussi bien pour la forme sauvage que pour les innombrables cultivars sortis des mains de l’homme.

Très rapidement en effet, les Hollandais s’intéressèrent à cette belle plante et s’adonnèrent à sa culture. Considérée comme une fleur de grand prix, elle fut l’objet de toutes les attentions de la part des horticulteurs qui s’attachèrent à en sélectionner des variétés à floraison plus abondante et à en diversifier l’offre. La forte demande commerciale pour cette belle fleur, devenue très à la mode, fit le reste : vers la fin du xviie siècle, plus de deux mille cultivars avaient déjà vu le jour, dont des variétés à fleurs doubles et d’autres à fleurs simples de toutes les couleurs (Doerflinger, 1989 ; Saint-Simon, 1768). Par leur aspect général, après plus de quatre siècles de sélection, ces variétés cultivées sont aujourd’hui très éloignées de la jacinthe sauvage qui a fourni le matériel génétique de départ.

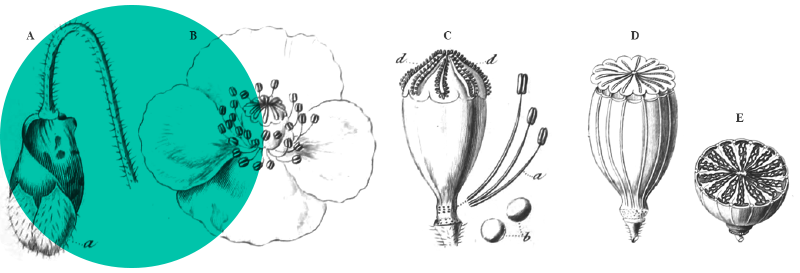

La forme sauvage est une plante vivace à bulbe écailleux, pouvant atteindre 30 cm de hauteur. Ses feuilles, basales mais dirigées vers le haut, peu nombreuses (quatre à six), légèrement charnues, ont la forme de lanières allongées, canaliculées, de 5 à 15 mm de large. La hampe florale, assez épaisse, porte en grappe lâche deux à dix fleurs (rarement plus), parfumées, le plus souvent de couleur bleu pâle, parfois mauve, rose ou blanche. Leur périanthe est ventru à sa base avec des lobes étalés-recourbés plus courts que le tube. La plante fleurit au printemps (dès février dans son aire d’origine) durant trois à quatre semaines, embaumant l’air ambiant d’une odeur suave qui attire les abeilles (photo 1). Signalons ici que le genre Hyacinthus compte deux autres espèces – H. litwinowii Czerniak et H. transcapsicus Litv. – toutes deux présentes dans le nord-est de l’Iran et le sud du Turkménistan.

La jacinthe cultivée, issue d’un long et continu processus d’amélioration, est plus robuste et plus haute que la jacinthe sauvage, sa taille pouvant s’élever au-delà des 40 cm. Elle a surtout une hampe florale très fournie comportant jusqu’à une centaine de fleurs. Il est d’usage de faire une distinction entre différentes variétés bien que celles-ci n’appartiennent pas à des groupes botaniquement valides : selon son groupe, la jacinthe cultivée sera dite « de Hollande », « multiflore », « parisienne » ou « romaine », pour ne citer que les variétés les plus communes.

1.2. Autres jacinthes du langage commun

Le phytonyme « jacinthe » ne désigne toutefois pas toujours l’espèce Hyacinthus orientalis dans le parler de tout le monde et dans le lexique des fleuristes.

On a commencé par nommer « hyacinthe » le lis rouge (Lilium martagon L.), natif d’Europe, dont les bulbes étaient consommés[3]. Charles de L’Écluse lui-même établit cette équation dans une publication de 1557, avant que l’arrivée de la jacinthe d’Orient en Europe ne vienne tout changer (Morren, 1842).

À son tour, en 1753, Linné donna le nom Hyacinthus à deux espèces d’un genre dont l’un des représentants, rapporté de Constantinople[4], avait précédemment été nommé Muscari comosum (aujourd’hui Leopoldia comosa) par Charles de L’Écluse : ces deux dénominations linnéennes sont Hyacinthus muscari (aujourd’hui Muscari racemosum (L.) Medik.) et Hyacinthus racemosum (aujourd’hui Muscari neglectum Guss. ex Ten). Et ce n’est qu’en 1754 que le nom de genre Muscari fut rétabli par Philip Miller. Il avait été adopté par Charles de L’Écluse car c’était l’un des vernaculaires par lesquels la plante était connue à Constantinople, du grec médiéval μόσχαρι (moschari), une forme diminutive de grec byzantin μόσκος (moskos), la fleur ayant une odeur rappelant celle du musc[5].

Dans le lexique botanique commun, les vernaculaires « jacinthe » en français et « hyacinth »[6] en anglais ont toutefois continué à désigner les muscaris et même d’autres espèces à hampe florale du même type. Ces jacinthes par extension appartiennent en général à la famille des Asparagaceae. Dans le groupe des muscaris nous avons notamment Leopoldia comosa (L.) Parl. (synonyme : Muscari comosum (L.) Mill.) ; le Muscari à toupet, Tassel hyacinth des Anglo-Saxons, connu dans l’Antiquité sous le nom de bolbos ou bulbus ; Muscari armeniacum Baker, Muscari d’Arménie, Armenian grape hyacinth ; Muscari botryoides (L.) Mill. (synonyme : Hyacinthus botryoides L.), Muscari faux-botryde, Common grape hyacinth ; Muscari neglectum Guss. ex Ten. (synonyme : Muscari racemosum (L.) Medik.), Muscari à grappe, Starch grape hyacinth ; Muscari macrocarpum Sweet (synonyme : Muscari muscarimi Medik. var. flavum), Muscari jaune, Yellow grape hyacinth, à fleurs tubulaires jaunes, originaire de Grèce et de Turquie.

Le genre Muscari comprend une cinquantaine d’espèces natives d’Asie du Sud-Ouest, d’Europe méridionale et d’Afrique du Nord. À elle seule, la Turquie compte sur son territoire trente espèces dont vingt-cinq sont endémiques (Pinar et al., 2018). Certaines de ces espèces ont été introduites de nos jours dans tous les continents comme plantes ornementales et se sont naturalisées. Ce sont des plantes à bulbes recouverts d’une pelure brune, à feuilles basales, linéaires ou filiformes, du centre desquelles sort une hampe terminée par une grappe de fleurs de couleur variable (bleue, rose, jaune, blanche) et généralement odorantes.

Le phytonyme jacinthe a pu s’appliquer aussi chez les anciens Grecs à la Scille à deux feuilles (Scilla bifolia L.) comme l’a bien démontré Amigues (1992). C’est ce qui découle en tout cas du traité de Théophraste (VI, 8, 2) dans lequel une distinction est faite entre deux espèces hyakinthos, l’une cultivée, l’autre sauvage, l’espèce cultivée étant Hyacinthus orientalis L., l’espèce sauvage Scilla bifolia L. Cette dernière produit elle aussi de jolies fleurs bleues ou blanches délicatement parfumées, raison pour laquelle on lui donna le nom de « jacinthe sauvage », une mise en correspondance qui fut reprise par plusieurs auteurs médiévaux et qui passa ensuite dans le lexique botanique des populations européennes.

À la faveur de croyances liées à deux personnages de leur mythologie morts à la fleur de l’âge, Hyacinthe et Ajax, les Grecs ont également appliqué le nom de hyakinthos à certaines espèces végétales dont les fleurs semblaient porter des inscriptions figurant les initiales de leurs héros, ce qui a eu pour résultat de brouiller l’identité de la plante hyakinthos en faisant glisser le sens du mot au cours du temps vers diverses autres fleurs, y compris des fleurs mythiques. Le glaïeul des moissons (Gladiolus segetum Ker Gawl., syn. G. italicus Mill.) et le pied-d’alouette (Delphinium ajacis L. et D. consolida L.) ont ainsi été rangés au nombre des jacinthes dans quelques textes anciens. Selon Suzanne Amigues (1992), des fritillaires (Fritillaria sp.), des iris (Iris sp.) et l‘orchidée à quatre taches (Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten.) ont fait partie eux aussi de ces jacinthes par extension.

D’autres espèces à belle floraison se sont vues attribuer ce même phytonyme, en raison soit – comme nous venons de le dire – d’une interprétation divergente quant à l’identité de l’espèce à fleur bleue à laquelle les auteurs de l’Antiquité ont assigné le mot yakinthos, soit d’une ressemblance plus ou moins affirmée avec la vraie jacinthe. Font partie de la deuxième catégorie deux espèces d’Amérique du Nord à fleurs bleues appelées localement Wild hyacinth : Dipterospermon capitatus (Benth.) Rydb. [= Dichelostemma capitatum (Benth.) Alph. Wood = Brodiaea capitata Benth.], et Triteleia laxa Benth. [= Brodiaea laxa Corrina], bien connues des Amérindiens qui en consommaient les cormes. Autre exemple : Bletilla striata Rchb. f., une orchidacée originaire de Chine, de Taiwan, du Tibet et du Japon, à laquelle on donna le nom d’« orchidée jacinthe » lors de son introduction en Europe. Nous trouvons aussi le vernaculaire anglais Desert hyacinth pour des espèces du genre Cistanche à fleurs jaunes ou violettes. Bellevalia romana (L.) Rchb. (syn. : Hyacinthus romanus L., Asparagaceae), une espèce méditerranéenne à fleurs blanches, est également appelée « jacinthe romaine », ce qui peut prêter à confusion avec la variété de jacinthe cultivée à fleurs blanches qui porte le même nom.

Cet embrouillamini, causé au départ en grande partie par l’interférence de la mythologie avec le lexique botanique des anciens Grecs, est largement à l’origine de la variabilité qui affecta ensuite le vernaculaire « jacinthe » héritier, dans toute sa complexité, du grec hyakinthos. Il faut ajouter à cela certaines libertés de langage que se sont données les fleuristes et les pépiniéristes qui ont traité sous le nom de « jacinthe » diverses plantes à fleurs ayant un air de famille avec l’original. Ainsi, on peut lire dans un contrat signé le 3 mars 1693 que le jardinier Joseph Gairand s’engage à fournir aux Maisons royales de Trianon, de Clagny, de Versailles, des Tuileries, de Saint-Germain et aux pépinières du Roule, chaque année, 65 000 oignons de fleurs dont, au mois de juillet, 12 000 jacinthes blanches (Hyacinthus orientalis L.), 20 000 narcisses de Constantinople (Narcissus tazetta L.), 1 000 « jacinthes del nivio » [Bellevalia romana (L.) Rchb.] et 2 000 jonquilles (Narcissus jonquilla L.) ; et, au mois de mars, 30 000 tubéreuses (Polianthes tuberosa L.), une espèce qui était alors appelée « jacinthe des Indes »[7] ou « hyacinthe orangère » (Lamy, 2015).

Dans les pays d’origine de la jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis L.), la situation est à peu près identique. En Turquie, dans le Caucase, en Iran, en Iraq, en Syrie, au Liban et en Palestine, la plante porte le nom de sumbul, sombol, sunbul [8]. Mais dans ces pays aussi, ce vernaculaire – qui dérive d’un mot arabe signifiant « épi » tout en étant connoté « parfum »[9] – a été étendu à d’autres espèces des flores locales ayant la même allure générale que la jacinthe d’Orient, notamment Leopoldia comosa (L.) Parl. (sumbul), Muscari armeniacum Baker (sumbul, karga sumbulu), Galanthus fosteri Baker (sumbul), Gladiolus atroviolaceus Boiss. (sumbul), Scilla bifolia L. (orman sumbulu)[10].

Nous verrons plus loin que cet emploi plus ou moins polyvalent et extensif des mots « jacinthe » ou « hyacinth » dans les pays occidentaux et sumbul dans les nations de culture arabo-islamique pourra être à l’origine d’une certaine confusion quant à la nature exacte de produits transformés affichant ces noms.

2. Ethnobotanique de la jacinthe d’Orient

2.1. Les prémisses d’une recherche

La notoriété de la jacinthe d’Orient tient surtout à sa beauté et à son parfum ; c’est donc principalement en qualité de plante ornementale qu’elle fut largement diffusée sur tous les continents, devenant rapidement symbole d’élégance et de luxe. Quelques rares usages rituels, aromatiques, cosmétiques ou médicinaux existent cependant (ou ont existé) dans la tradition des pays d’où la plante est originaire, comme nous le verrons plus loin. Son image, qui fut longtemps associée à l’idée d’exotisme à l’orientale et de raffinement, a aussi été utilisée, spécialement en Europe, pour écouler divers produits censés posséder l’arôme, la saveur ou les propriétés médicinales prêtés à la plante.

L’Orient à l’époque, c’était d’abord l’empire ottoman et ses fastes. Il faut dire que cet empire – en tant que communauté de peuples, système politique et société – fut, pour l’Occident chrétien et ce jusqu’à la fin du xixe siècle, un objet de fascination qui nourrira la littérature, l’art et la mode, en créant un courant esthétique, l’orientalisme, construit autant sur des réalités levantines confirmées que sur des clichés fantasmés. Nous avons un exemple typique de cet engouement pour l’Orient, avec ses extravagances et ses mille et un produits exotiques, dans les représentations que l’Occident se fait du bazar arabe ou turc. Voici l’une d’entre elles, se rapportant au marché couvert d’Istanbul, telle qu’elle nous a été donnée par Edmondo De Amicis (1879) :

« Ici se trouvent les fameuses pastilles du Sérail qui parfument les baisers, les capsules de gomme odorante, que tirent du lentisque les robustes filles de Chios, pour l’envoyer raffermir les gencives des molles musulmanes ; les essences exquises de bergamote et de jasmin, et ces orgueilleuses essences de rose, renfermées dans des étuis de velours brodés d’or, et d’un prix à faire dresser les cheveux sur la tête. Ici l’on voit la pommade pour les sourcils, l’antimoine pour les yeux, le henné pour les ongles, les savons qui adoucissent la peau des belles Syriennes, les pâtes qui font tomber le duvet du visage des Circassiennes un peu trop masculines, les essences de cèdre et d’oranger, les sachets de musc, l’huile de santal, l’ambre gris, l’aloès pour parfumer les tasses et les pipes, une myriade de poudres, d’eaux et de pommades, portant des noms fantastiques et destinées à des usages indicibles, qui représentent chacune un caprice amoureux, un projet de séduction, un raffinement de volupté, et toutes ensemble répandent un parfum pénétrant et sensuel, qui vous fait voir comme en songe de grands yeux languissants et de petites mains caressantes, et entendre un murmure mystérieux de soupirs et de baisers… ».

Et voici ce que nous dit d’Istanbul/Constantinople, mais vue sous l’angle de la gastronomie, un autre connaisseur des traditions ottomanes, Gaston des Godins de Souhesmes (1896), qui fut journaliste résidant dans cette ville à la fin du xixe siècle et lui-même grand admirateur de l’art de vivre à l’orientale :

« Le vrai triomphe des cordons bleus du pays est assurément la confection des plats doux, des sirops, des confitures, de quelques menues confiseries et des pâtisseries de ménage, très préférables aux produits des meilleurs magasins. Je me souviens, notamment, de certaine confiture exquise, faite avec une espèce particulière de grosse fraise très savoureuse. Il convient de citer aussi les rabotes aux pommes, les flans aux cerises, qu’un pâtissier de profession dédaignerait de confectionner. Je ne parlerai que pour mémoire des sirops de maigriotte, de citron, d’orange ; et des pâtes aux fruits ; et des crèmes au moka, aux pistaches, à la vanille ; et des gâteaux aux amandes, au kirsch, au rhum, au marasquin ; et des petites meringues aux pétales de violette, au chocolat, à la fleur d’oranger ; et des nougats irréprochables ; et des soufflés de diverses sortes ; et des crêpes aux confitures, voire au fromage blanc ; et des rissoles ; et surtout de ces excellents börek, espèces de petits pâtés faits au beurre avec du hachis, du persil, ou simplement avec du fromage. Je n’aurai garde d’omettre les çörek, gâteaux confectionnés avec la farine de froment, du sucre, du beurre, des oeufs et ressemblant beaucoup aux « mouna » hispano-algériennes […]. Les magasins de pâtisserie sont assez nombreux à Constantinople, mais très modestes et de mérites divers […]. Les Turcs excellent dans l’art de fabriquer les « douceurs ». […]. Il me serait impossible de nommer ici tout ce que produisent les pâtissiers et confiseurs indigènes. Je signalerai cependant les pogaça, espèce de galettes grasses en pâte feuilletée, mais difficiles à avaler tant elles sentent le suif ; les baklava, gâteaux au miel ou au sucre, aux amandes ou aux noix, coupés en losanges ; le helva, pâte douce qui se prépare de plusieurs manières : avec du sucre ou du miel, du beurre et de la farine roussie, avec des noix, du sucre et du sapa (moût de raisin cuit), avec du miel, du sapa, de la farine et de l’huile de sésame ; le tavuk gögüsü, entremets composé de blanc de poitrine de poule pétri avec du lait ; le lokoum, sorte de gelée consistante, fine et fondante, aux sucs de fruits et mélangée d’amandes ou de pistaches ; les confitures, les compotes, les sucreries, et (ce qu’il y a de plus exquis) des sorbets au jus de fruits glacés dans la neige ».

Ces deux extraits, très représentatifs de la littérature orientaliste du xixe siècle, montrent combien l’Occident était fasciné par la grande métropole des rives du Bosphore, hissée dans l’imaginaire des gens au rang de capitale mondiale du bon goût et du luxe, dans tous ses excès, du superflu et de la démesure. Inclure le mot Constantinople dans une marque ou dans une dénomination commerciale était même devenu un label d’exotisme et de raffinement assurant d’office à un produit ainsi labellisé un accueil empressé de la part du public. Ce fut le cas d’étoffes, de broderies, de friandises, de miniatures, d’aromates et de bien d’autres d’objets, y compris des plantes. C’est ce que nous apprend, en tout cas, Morren (1842) qui raconte qu’on faisait passer comme lis blanc provenant de Constantinople, et connu là-bas sous le nom de sultan-zambach, une fleur qui n’était probablement qu’un iris de Germanie. La même assertion a été rapportée pour de vulgaires oignons à tunique noire qu’on a vendus comme de soi-disant bulbes de tulipes rares, dérobés secrètement à Constantinople. Selon Van Hulthem (cité in Morren, 1842), Dodoens aurait lui-même sciemment donné à l’espèce Lychnis chalcedonica L., pourtant originaire du Japon et de la Sibérie, le nom Flos constantinopolitanus. On connaît aussi un glaïeul dit « de Byzance », une appellation attribuée à l’espèce Gladiolus byzantinus Whistling Jack, originaire des régions méditerranéennes et pas spécialement de Byzance/Constantinople ; mais c’est là un procédé d’amplification bien connu et souvent employé pour promouvoir un objet nouveau.

L’un des produits affichant cette marque est justement ce fameux « confit de jacinthe de Constantinople » dont nous avons parlé en introduction à ce papier, mentionné partout mais sur lequel nous sommes à court d’informations tant ces mentions sont peu documentées. Nous avons donc cherché à en apprendre un peu plus sur les origines de cette spécialité alimentaire – si tant est qu’elle ait eu réellement cette qualité – autrement qu’en tentant de remonter vers une éventuelle source princeps d’où serait partie l’information, puisque, jusqu’à nouvel ordre, cette source est introuvable.

Et la première chose que nous avons souhaité connaître fut de savoir s’il existait, dans les pays d’origine, des traditions de consommation des jacinthes, vraies ou assimilées, d’une de leurs parties ou de produits en dérivant. C’est en effet chez les populations de ces pays où les jacinthes sont natives qu’il existe le plus de chances de trouver de pareils usages, vu qu’elles leur sont familières depuis longtemps et qu’ils en ont, de ce fait, une bonne connaissance.

2.2. Les jacinthes dans la tradition turque

Qu’en est-il tout d’abord en Turquie, le pays où la jacinthe d’Orient (Hyacinthus orientalis) est la plus répandue à l’état sauvage et où sont nées les premières variétés cultivées, parties de là à la conquête du monde ? En réalité, puisqu’il est question ici de tradition, il faudrait parler d’Empire ottoman plutôt que de Turquie, car en matière de patrimoine culturel c’est bien cet empire, fédérant sous son drapeau et sous sa loi plusieurs territoires, des Balkans au Proche Orient, du Caucase à l‘Afrique du Nord, qui a imprimé sa marque à l’art de vivre des populations passées sous son contrôle.

Notons tout d’abord qu’en dehors de quelques grandes villes ce vaste empire était principalement peuplé de communautés paysannes. Ces communautés, qui furent confrontées en maintes occasions au défi de la subsistance, connaissaient très bien la végétation de leurs territoires. Dans le domaine de la nutrition, ce savoir se reflétait dans l’infinie variété de fruits et graines de cueillette, de plantes potagères, de bulbes et tubercules sauvages, de gommes et sécrétions sucrées, de compléments alimentaires et d’amuse-gueule qui étaient consommés localement au cours des disettes ou même en période de suffisance alimentaire, par habitude ou par économie. C’est toujours le cas aujourd’hui en Turquie où Turcs, Kurdes, Arméniens font preuve d’un génie remarquable de la subsistance et d’une grande inventivité dans la manière d’apprêter, pour les rendre consommables, des aliments peu digestes à l’état brut.

On peut se faire une idée de l’importance et de la diversité des produits de collecte aujourd’hui utilisés en Turquie pour l’alimentation de subsistance ou d’appoint au travers des très nombreuses études ethnobotaniques publiées depuis une cinquantaine d’années sur ce thème. Voici les références des travaux que nous avons réussi à réunir et dont nous avons étudié le contenu : Lyle-Kalas (1974), Baser et al. (1986), Ertug-Yaras (1997), Ertug (2000), Ozbucak et al. (2006), Kargioğlu et al. (2008), Kocyigit & Ozhatay (2009), Buccini (2009), Kargioğlu et al. (2010), Yucel et al. (2010), Demirci & Ozhatay (2012), Dogan et al. (2013), Çakır (2017), Demirci & Eroğlu Ozkan (2017), Karaköse et al. (2018), Yeşil et al. (2019), Pieroni et al. (2019). Les auteurs de l’un de ces comptes-rendus d’enquête (Demirci & Eroğlu Ozkan, 2017), portant plus spécialement sur l’ethnobotanique des Hyacinthoidées de Turquie, ont eux-mêmes analysé 36 articles sur le sujet, parus avant le leur. C’est donc les données rapportées dans un ensemble de 52 publications que nous avons pu examiner.

Il ressort de cette prospection documentaire que plusieurs dizaines de bulbes, cormes, tubercules, plantes entières et feuilles de plantes sauvages sont consommées par les populations anatoliennes, ce qui montre bien que la tradition de complémentation alimentaire à l’aide de produits de cueillette est bien ancrée au sein de ces populations, préparées de génération en génération à bien distinguer ce qui est bon à manger et ce qui ne l’est pas. En faisant un focus spécial sur les espèces sauvages dont les parties souterraines et les fleurs sont consommées, on obtient la liste qui suit : les bulbes des espèces Galanthus fosteri Baker (Amaryllidaceae), Gladiolus atroviolaceus Boiss. (Iridaceae) et Leopoldia comosa (L.) Parl. (Asparagaceae), toutes trois localement nommées sumbul (comme pour la jacinthe d’Orient) ; les inflorescences de Muscari neglectum Guss. ex Ten. et de M. botryoides (L.) Mill. ; le bulbe d’Allium subhirsutum L., le bulbe de l’Iris galatica Siehe (Iridaceae ; navragaz) ; les tépales d’lris persica L. et d’I. reticulata M. Bieb. ; les cormes et les fleurs de Crocus ancyrensis (Herbert) Maw. (Iridaceae ; sijdem, kumizi sijdem) et de C. cancellatus subsp. damascenus (Herb.) B. Mathew (hursunnin, Iridaceae) ; le bulbe de Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet (Liliaceae) ; le bulbe de Tulipa armena Boiss. ; les tépales parfumés de Tulipa sylvestris L. (Liliaceae) ; le bulbe de Scorzonera mollis M. Bieb subsp. szowitzii D.F. Chamb. ; le petit tubercule de Geocaryum cynapioides (Guss.) Engstrand (Apiaceae) ; les fleurs de Trigonella aurantiaca Boiss. (Fabaceae) et de Wiedemannia orientalis Fisch. & C.A. Mey. (Lamiaceae) ; les bulbes et hampes florales d’Ornithogalum narbonense L., O. montanum Cirillo, O. oligophyllum E.D. Clarke (Asparagaceae) ; les parties aériennes fleuries entières d’Ornithogalum armeniacum Baker, O. lanceolatum Labill., O. platyphyllum Boiss., O. sigmoideum Freyn & Sint. (Asparagaceae) ; le bulbe et la fleur de Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. (Asparagaceae) ; la fleur de Puchkinia scilloides Adams (Asparagaceae) ; la racine tubéreuse de Geranium tuberosum L. (Geraniaceae) ; la racine d’Echinophora tennuifolia L. (Apiaceae) ; les tubercules de différentes Orchidaceae dont Orchis tridentata Scop., Serapias vomeracea (Burm.) Briq. et Orchis anatolica Boiss. Les plus consommés sont les cormes et les fleurs des Crocus, qui sont considérés comme des mets délicats[11], les tubercules d’Orchidées dont on fait le salep, fécule et boisson bien connues, et les bulbes de diverses espèces du genre Muscari. Les bulbes de ces muscaris, notamment ceux de Leopoldia comosa (L.) Parl., sont très largement utilisés en Turquie en alimentation humaine[12]. Les inflorescences de cette dernière espèce, ainsi que celles de Muscari neglectum Guss. ex Ten. et de M. botryoides (L.) Mill. sont elles aussi récoltées en Turquie et utilisées pour leur arôme en art culinaire.

En milieu urbain, où la vie est moins ardue et où se sont installées les élites sociales venues des quatre coins de l’Empire, la situation est différente. Ici, l’opulence, la pompe et le goût de luxe des maîtres ont totalement réglé sur leurs exigences et sur leurs besoins les économies citadines. C’est à Constantinople plus spécialement, devenue Istanbul à partir de 1924[13], capitale de ce vaste empire et, de ce fait, carrefour de peuples et de civilisations, que l’on trouve le plus grand héritage gastronomique, issu du brassage ethnique et culturel entre Turcs, Kurdes, Arméniens, Grecs, Caucasiens, Albanais, Bosniaques, Arabes, juifs, etc. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les récits que de nombreux voyageurs, célèbres ou moins connus, fascinés par ce qu’ils ont vu sur les rives du Bosphore, nous ont laissés de leurs visites des quartiers spécialisés et des bazars de la mégalopole.

Un auteur contemporain, Alain Servantie (2002), a eu la bonne idée de rassembler, dans une sorte d’anthologie à la gloire de Constantinople, quelques extraits significatifs de ces récits de voyage dont les plus anciens datent du Moyen Âge. Ces récits se recoupent avec les observations rapportées par la quasi-totalité des Européens qui ont vécu en Turquie à différentes époques. Leur dénominateur commun est l’émerveillement devant la profusion de choses à boire et à manger – des denrées, des mets, des boissons et des compositions, pour la plupart très raffinés – qu’offraient les commerces et les marchés de la métropole, où on les trouve encore de nos jours. Partout, des boutiquiers, des taverniers ambulants et des vendeurs à la sauvette exposent à la convoitise des passants ou proposent à la criée des viandes rôties, des fritures dans du kuyruk (graisse de queue de mouton de Karaman), des torchi (conserves de légumes frais dans du vinaigre), des noisettes caramélisées, des pistaches confites, des confitures, des sucreries de toutes sortes, des sirops, du raki, des liqueurs, des vins de divers fruits, du cidre, des crèmes glacées, des pilules et électuaires aphrodisiaques, de l’hydromel, du thé et du café, du kimiz (lait de jument fermenté), des cherbet aux fruits, aux fleurs et aux épices, des pâtes aux fruits, des citronnades et bien d’autres mignardises à la tentation desquelles il est bien difficile de résister. Dans les quartiers, des rues entières sont réservées aux confiseurs, aux marchands de lokoum et de gimblettes, aux limonadiers, aux pâtissiers, aux épiciers, aux fabricants de boza (bière d’orge ou de millet aux épices) et de salep, aux revendeurs spécialisés dans les confections coûteuses importées de Syrie[14] ou d’Inde. Et partout, dans ces grands marchés à gourmets où l’on peut trouver absolument tout ce qui est consommable, y compris du lait d’oiseau et des œufs de poisson, flotte dans l’air les senteurs entêtantes du musc, de l’ambre gris, de l’huile de santal, du bois d’agalloche, de la rose, de la violette, de la gomme mastic (Lady Craven, 1789 ; White, 1845-1846 ; des Godins de Souhesmes, 1891, 1894, 1896 ; Nicolas, 1982, 1991, 1992, 2009 ; Servantie, 2002).

Que ce soit donc à la campagne ou à la ville, les populations de l’actuelle Turquie, héritière de l’Empire ottoman et de sa civilisation, ont su tirer des ressources de la nature le maximum de ce qu’elles pouvaient leur offrir dans le domaine de l’alimentation et ont même donné à quelques produits tout à fait ordinaires une telle valeur ajoutée nutritionnelle et organoleptique, à force de les avoir travaillés, qu’ils en sont devenus des mets raffinés. C’est ce qui ressort très clairement de tous les comptes-rendus de travaux ethnologiques portant sur la Turquie.

Le plus étonnant, c’est que la jacinthe d’Orient n’apparaît à aucun moment dans ces comptes-rendus, ni comme ressource de subsistance dans les campagnes ni comme ingrédient ou additif alimentaire dans la cuisine bourgeoise des villes, pour quelque partie de la plante que ce soit. Des usages traditionnels de la plante ne sont signalés dans les travaux consultés qu’en parfumerie, sous la forme d’une huile de fleurs[15], ou comme espèce ornementale de jardins, fleur à bouquets ou motif de broderie.

On la voit aussi intervenir comme porte-bonheur et ex-voto appelant à une récolte prospère, à l’occasion de la fête de Hidrellez, célébrant l’arrivée du printemps. Au cours de cette fête, de belles fleurs[16], dont des jacinthes, sont cueillies par les jeunes filles des villages puis accrochées en couronnes aux portes des maisons. Elle est absente, en revanche, dans le rituel dit du Sifali otlar qui précède cette fête et qui consiste à cueillir 41 légumes et herbes sauvages potagères que l’on consommera crus ou cuits. Dans d’autres régions, cette cueillette sera remplacée par le mélange de sept plantes comestibles dont le nom commence par la lettre S. Mais là aussi la jacinthe est absente. À Istanbul et dans certaines grandes villes, en lieu et place de ces mélanges de plantes, on prépare un électuaire appelé Mesir macunu (litt. « électuaire de la kermesse ») ou Osmanli macunu ((litt. « électuaire des Osmanlis ») ou encore Padichah macunu (litt. « électuaire des padishas »), renfermant 41 plantes (Nicolas, 2009). Cette composition sucrée, dont on jetait au peuple des petits morceaux emballés dans du papier du haut des minarets, passait pour être une panacée prophylactique de tous les maux, un peu à la façon dont agissaient les thériaques des anciens Grecs. Aucune trace toutefois de la jacinthe dans ce mélange, contenant pourtant plusieurs autres plantes aromatiques.

En ville aussi, la jacinthe (sumbul, en turc) est donc tenue à l’écart des mélanges comestibles, combien même, sur le plan symbolique (langage des fleurs, rituels), son inflorescence occupe une grande place dans la culture locale. Interrogés, les nombreux amis stambouliotes que nous avons à Metz – une ville où la diaspora turque est importante – ne nous ont rien appris sur un éventuel emploi alimentaire qui serait fait de la jacinthe. Quel sens donner à une absence de mention à ce point systématique que l’absence devient, par défaut, présence de son contraire ? Simple méconnaissance de la plante ou argumentum a silentio ? Nous reviendrons plus loin sur la déduction que l’on peut tirer de ce constat.

2.3. La jacinthe dans la tradition iranienne

En Iran, dans les zones rurales, l’économie de subsistance ressemble beaucoup à ce que nous avons rapporté dans les lignes qui précédent pour la campagne anatolienne. Les recherches auxquelles nous avons procédé dans la littérature publiée montrent en effet que plusieurs espèces sauvages reçoivent en Iran les mêmes usages qu’en Turquie (Hooper & Field, 1937 ; Abbasi & Fritsch, 2008 ; Aberoumand, 2008 ; Farahmand & Farzad, 2015 ; Ghorbani et al., 2007 ; Amiri & Joharchi, 2016 ; Hosseini et al., 2021). Les récoltes qui reviennent le plus souvent portent sur les bulbes et cormes d’espèces des genres Allium, Ornithogalum, Crocus, Muscari, Tulipa et Fritillaria (F. imperialis L.), sur les tubercules des Orchis, sur les parties souterraines de Biarum straussii Engl. et de Polygonatum orientale Desf.

Au pays des Kurdes (d’Iran, de Turquie et d’Irak), ce sont surtout les bulbes et cormes des crocus (notamment Crocus cancellatus Herb. et C. biflorus Mill.), des tulipes (notamment Tulipa montana Lindl.), des ails sauvages (Allium divers) et des ornithogales (Ornthogalum divers) qui sont récoltés et consommés. Ici aussi, la jacinthe d’Orient n’apparaît dans aucun compte-rendu.

En revanche, dans les villes, qui ont recueilli et relativement bien conservé tout le raffinement et l’opulence que les brillantes civilisations achéménide, sassanide et arabo-islamique ont apportés au monde iranien, la jacinthe d’Orient n’est pas totalement absente de la tradition locale, même si la place qu’elle y occupe est plutôt discrète et, pour l’essentiel, cantonnée dans la sphère symbolique. En effet, dans les centres urbains iraniens, mais aussi dans les campagnes, quoique avec moins de faste, à l’occasion de la célébration de Norouz, le Nouvel An agraire qui se fête à l’équinoxe du printemps (c’est-à-dire entre le 20 et le 22 mars), on voit la jacinthe faire une timide apparition dans le rite des haft sîn (rite des « sept S ») comme figure allégorique d’un tableau symbolique représentant en quelque sorte ce qu’il y a d’immatériel et de transcendant dans notre vie opposé à ses aspects purement existentiels.

Pour les familles, l’observation de ce rituel consiste à dresser une table comportant sept éléments comestibles et sept autres non comestibles, chacun de ces quatorze éléments commençant par la lettre S et ayant une valeur symbolique qui lui est attachée en propre. Les sept éléments comestibles sont généralement les suivants : des germes de blé ou de lentille (Sabzeh) symbolisant la Renaissance, un pudding sucré (Samanu) symbolisant l’Abondance, le fruit de l’argousier (Senjed) symbolisant l’Amour, l’ail (Sîr) symbolisant la Médecine, la pomme (Sîb) symbolisant la Beauté et la Santé, le fruit du sumac (Somaq) symbolisant l’Éclat du soleil, le vinaigre (Serkeh) symbolisant la Patience et la Sagesse, vertus inhérentes à l’âge. Les éléments non comestibles traditionnellement présents sur cette table sont eux aussi au nombre de sept : des jacinthes (Sonbol), pour le Printemps, de l’argent pour la Prospérité, des œufs peints pour la Fertilité, un poisson rouge dans son bocal pour la Vie, un miroir avec un œuf posé au dessus pour le Reflet de la vie, des bougies pour le Feu et la Lumière et enfin un livre sacré (le Coran chez les musulmans, l’Avesta chez les zoroastriens ou encore un livre de l’un des grands poètes persans, selon la tradition de chaque famille) pour la Science. D’après les anciennes croyances antéislamiques, lorsque le poisson-taureau qui porte la Terre la fera passer d’une de ses cornes à l’autre, déclenchant le changement de saison, le tremblement provoqué par ce mouvement fera rouler l’œuf hors du miroir. C’est le signal attendu pour que les membres de la famille s’échangent embrassades et vœux de prospérité. Notons au passage que la jacinthe, dans cette célébration, est clairement classée au nombre des éléments non comestibles.

Dans les jours qui précèdent ces festivités, des gâteaux en forme de croissants, appelés ghotab (ou qottab) contenant amandes, noix, cardamome et cannelle, sont préparés par les femmes de la famille pour être dégustés lors des veillées. Comme la date à laquelle Norouz est célébrée correspond à la période de l’année où les jacinthes sont en pleine floraison, ces dernières sont utilisées pour parfumer les ghotab, les mojdeh ye bahar (macarons aux amandes), les baqlawa et les autres gâteaux préparés pour l’occasion. De simple figure symbolique qu’elle était jusque-là, la jacinthe a donc acquis un statut de matière aromatique par ce passage de la catégorie des représentations rituelles à la catégorie des nourritures rituelles.

Nos recherches documentaires ne nous ont rien appris sur le procédé employé par les cordons bleus d’Ispahan, de Chiraz et de Téhéran pour incorporer dans leurs créations pâtissières le parfum, très fragile, des fleurs de jacinthe, mais l’enquête que nous avons menée, directement ou par personne interposée, auprès de sources orales nous a apporté quelques éléments de réponse. Ces sources orales qui nous ont éclairé sont au nombre de deux : une dame originaire de Téhéran, qui a tenu autrefois un restaurant iranien et qui a bien voulu se soumettre au questionnement d’une amie parisienne, et une ex-enseignante, originaire d’Ispahan, que nous connaissons depuis longtemps, veuve et mère de famille, installée à Strasbourg avec ses enfants. Toutes deux avaient leurs propres réseaux de relations au sein de la communauté iranienne expatriée qu’elles ont à leur tour interrogée. Grâce à leurs témoignages à peu près concordants, ces deux personnes nous ont mis sur la voie. Selon elles, à Téhéran et à Ispahan, des fleurs de jacinthe fraîchement cueillies au printemps sont placées dans des bocaux fermés contenant des amandes blanchies, séchées et grossièrement concassées en y rajoutant chaque semaine une autre charge de fleurs et ce autant de fois que l’on pourra s’en procurer à l’état frais. Au bout de quelques semaines de contact intime, cette poudre grossière d’amande aura capté le parfum des fleurs introduites dans le bocal et pourra servir d’arôme de jacinthe pour toute préparation culinaire qui se prépare et se consomme à froid. Dans le cas de gâteaux, à leur sortie du four, cette poudre sera simplement dispersée à leur surface au dessus d’un badigeon de miel pour faciliter l’adhésion. Un deuxième procédé que nous ont décrit nos informatrices consiste à faire infuser des fleurs de jacinthe sur du bon beurre, de la graisse fine de queue de mouton, de l’huile de sésame ou de l’huile d’amandes douces placés dans un plat sous cloche, en renouvelant les fleurs plusieurs fois pour qu’une plus grande quantité de parfum vienne se concentrer sur le substrat lipidique. Ces matières grasses ainsi parfumées seront ensuite utilisées pour tartiner des crêpes ou pour aromatiser des laits, des yogourts, des sorbets gélifiés[17] et divers autres desserts froids. La préparation d’un macérat de fleurs dans du lait entier, le plus gras possible, avec lequel on fera des crèmes et du riz au lait, nous a également été rapportée pour Téhéran[18]. Quand c’est de l’huile de sésame ou de l’huile d’amandes douces qui a servi de lit aux fleurs, l’oléat obtenu est aussi utilisé par les femmes pour les soins du visage.

En fait, tous ces procédés traditionnels d’extraction à froid du parfum de la jacinthe ne sont rien d’autre qu’une application domestique de la technique de l’enfleurage[19]. Nous verrons plus loin qu’ils sont tout à fait pertinents car les fleurs de jacinthe, dont le principe odorant est thermolabile, ne doivent pas être soumises à la cuisson.

Dans cette fragilité du parfum de la jacinthe réside peut-être l’explication du peu d’usages qui est fait de cette fleur dans l’art culinaire au pays des mille et une douceurs. Les Iraniens excellent, en effet, plus encore que les Turcs, dans la fabrication de sucreries. Ils savent faire des confitures (murabbayat) de tout : aubergines, écorces de pastèque, carottes, coings, pétales de rose, violettes, fleurs de bigaradier, myrobolans et bien d’autres produits végétaux qu’ils apprêtent au sucre ou au miel. Avec le rhizome du Sceau de Salomon odorant (Polygonatum orientale Desf.), une espèce endémique du nord du pays, ils font une confiture spéciale, morrabay-e-shaghaghol, vendue sur les marchés à une certaine période de l’année. Avec la mangue (anbaj) ils préparent une conserve au miel (murabba banâj) très prisée des petits et des grands, au point que le mot anbijât est devenu synonyme de murabbayat. Les Iraniens sont aussi passés maîtres dans la fabrication de sirops (robb) – en particulier ceux de rose, de violette, de manne de chêne (dite aussi manne kurde), de réglisse, de vinaigre – et d’électuaires composés (juwârishun) associant parfois des dizaines d’épices et d’aromates. C’est dire tout le savoir-faire que les Iraniens ont acquis dans le domaine de la confiserie. Mais toutes ces spécialités au sucre ou au miel nécessitent pour leur préparation une cuisson au feu, opération qui ne convient pas aux fleurs de la jacinthe.

En dehors de ces quelques rares usages culinaires, cosmétiques et symboliques que nous venons de voir, en Iran la jacinthe n’est guère utilisée que comme espèce ornementale dans les jardins et comme plante à bouquets. À l’image de ce qui se fait en Turquie, elle est employée également dans l’industrie de la parfumerie, mais il ne s’agit plus alors d’usages traditionnels.

2.4. La jacinthe dans les livres arabes anciens

Nous avons également cherché à savoir si la jacinthe d’Orient avait trouvé une place quelconque dans les livres arabes anciens, en dehors des œuvres littéraires dans lesquelles son nom revient souvent, invoquée généralement comme un modèle de beauté et d’élégance, par exemple dans les poèmes d’Abu Nuwâs ou de Hafez, tous deux natifs de la Perse.

Traités de botanique et de pharmacie

Sous ûwâqintûs (arabisme du grec huakinthos), les auteurs arabes nous ont généralement laissé des tableaux de caractères plutôt succincts qui ouvrent le champ à diverses interprétations quant à l’identité des plantes décrites, les mêmes qui ont été proposées dans les traités occidentaux pour le huakinthos des anciens Grecs. Rien de surprenant à cela vu que c’est la Materia medica de Dioscoride qui a inspiré les uns et les autres pour la rédaction de cette monographie.

Al-Ghafiqi (xiie siècle), par exemple, décrit une plante de grande taille et à fleur rouge, nommée boheyla dans le langage vulgaire de l’Andalousie, une plante dont les bulbes, que l’on ramasse dans les vignobles et dans les champs de lin, sont comestibles et qui pourrait être une espèce du genre Gladiolus.

Abu-l-Khayr Al-Ichbilî (n° 2343), un auteur sévillan du xiie siècle, semble s’éloigner de l’opinion précédente puisqu’il nous décrit au nombre des lis et des iris une espèce dont les noms locaux sont khurram et sûsan habachî (litt. « lis d’Abyssinie ») et qui pourrait être une jacinthe spontanée en Espagne, Endymion hispanicus (Mill.) Chouard (= Scilla hispanica Mill. = Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.)[20]. En revanche, il ne consacre aucune monographie au ûwâqintûs.

Ibn Al-Baytar (xiiie siècle), qui a longtemps vécu à Damas et qui y est mort, donne pour ûwâqintûs (n° 191 et 1177) le synonyme hadaqî (litt. « qui ressemble à la pupille »), mais il ne nous en dit pas plus.

Al-Idrissi (xiie siècle) nous la présente comme une plante bien connue en Syrie où on la rencontre non loin du littoral. Quant à Dawud Al-Antaqi (xvie siècle), un auteur qui vécut et exerça longtemps à Antakya, aujourd’hui en Turquie, il nous rapporte pour la plante la même synonymie qu’Ibn Al-Baytar.

Les auteurs arabes ont donc donné des interprétations divergentes au huakinthos de Dioscoride dans lesquelles il nous est difficile de reconnaître de manière catégorique la jacinthe d’Orient.

Au Maroc, de nos jours, la jacinthe d’Orient, cultivée dans les jardins, est appelée yâqûtiya, du grec huakinthos, nom donné également à une pierre précieuse, la hyacinthe (Bellakhdar, 2020, n° 360). En Algérie et en Tunisie, qui furent pendant plusieurs siècles des dépendances de l’Empire ottoman, elle est connue sous le nom de sumbul, comme au Proche-Orient. Sa fleur, macérée dans un peu d’eau, est utilisée comme émollient pour traiter les affections de l’œil (Merad-Chiali, 1973).

Traités de cuisine

Sur cette thématique, pour le Moyen-Orient, quatre livres font autorité : le Kitâb al-Tabîkh (« Le Livre de cuisine ») d’Ibn Sayyar Al-Warraq, écrit au xe siècle ; le Kitâb al-Tabîkh (« Le Livre de cuisine ») de Muhammad Ben Al-Hasan Ben Muhamad Ben Al-Karim surnommé Al-Baghdadi, écrit en 1226 ; le Kitâb al-wusla ilâ l-habîb fi wasf al-tayyabât wa al-tîb (« Le livre du lien avec l’ami ou description des bons plats et des parfums »), un traité anonyme écrit en Syrie au xiiie siècle ; le Kanz al-fawa’id fi tanwi’ al-mawa’id (« Le trésor de conseils utiles pour la composition d’une table variée »), une compilation de recettes du xiiie ou xive siècle, produite en Égypte pendant la période mamelouk. Cette époque, spécialement le xiiie siècle, correspond à l’âge d’or des livres arabes de cuisine, autant d’ailleurs au Machreq qu’au Maghreb et en Espagne.

Le premier constat que l’on fait lorsqu’on étudie ces traités, c’est qu’ils consacrent une très grande place à ce qu’on désignerait aujourd’hui sous le nom de « cuisine bourgeoise », c’est-à-dire une cuisine généreuse qui ne lésine sur aucun moyen pour rendre les mets goûteux et appétissants, laissant au final une impression de luxe et d’opulence, un peu comme s’il s’agissait d’une cuisine de banquets et non de tous les jours. Or le banquet est un événement destiné à faire étalage du pouvoir ou de la richesse de celui qui reçoit, tout en étant un lieu de démonstration du savoir-vivre de l’hôte et des convives (nadîm, pluriel nudama) (Pitchon, 2020). L’abondance et le raffinement seront donc les grands marqueurs de cet art de la table qui est aussi, d’une certaine manière, une manifestation d’apparat et de puissance.

L’avantage, pour nous chercheurs, de cette cuisine de riches – qui n’est astreinte à aucun facteur limitant, tant du point de vue du coût des produits que de leur disponibilité – c’est qu’elle nous renseigne très bien sur la grande palette d’arômes, d’épices et de ressources alimentaires dont disposèrent très tôt les Arabes et que les Occidentaux à la même époque n’avaient pas. Elle reflète aussi la diversité des contributions culturelles apportées par les minorités dominées que les Arabes surent intégrer à leur civilisation. Nourri de cette pluralité, cet art culinaire a pu s’enrichir et se renouveler sans cesse en incorporant à son arsenal toutes les nouveautés reçues des régions où l’Islam avait étendu son influence.

Le Kitâb al-Tabîkh d’Ibn Sayyar Al-Warraq, traduit en anglais par Nawal Nasrallah (2007) sous le titre Annals of the caliph’s kitchens, est le plus ancien des quatre titres que nous avons cités et probablement celui qui a servi de modèle aux suivants. Plus de six cents recettes y sont décrites, classées de manière très méthodique et accompagnées de nombreux morceaux de poésie et anecdotes ayant un rapport avec le sujet traité.

Le Kitâb al-Tabîkh d’Al-Baghdâdî, traduit en anglais par Charles Perry (2005) sous le titre A Baghdad cookery book, n’est en réalité qu’un abrégé du précédent ouvrage paru trois siècles auparavant et duquel cent soixante recettes ont été extraites.

Le livre d’Al-Baghdâdî, qui nous donne une bonne idée de la gastronomie abbasside, a connu un succès remarquable, notamment en Turquie dès l’époque seljoukide, et sera encore plus largement diffusé après l’arrivée au pouvoir de leurs successeurs, les Ottomans. La grande cuisine qui prospéra sous cette dynastie doit en effet beaucoup à l’art culinaire abbasside. Plusieurs manuscrits du livre d’Al-Baghdâdî sont d’ailleurs conservés dans les bibliothèques d’Istanbul. Le texte arabe a été traduit en turc au xve siècle par Mehmed Ben Mahmoud Chirvânî, un érudit azéri qui a ajouté aux cent soixante recettes originales 82 recettes turques en usage à son époque. Cette version augmentée a été rééditée plusieurs fois en Turquie depuis la date de sa première parution et continue de l’être aujourd’hui.

Le Kitâb al-wusla, dont le texte arabe fut édité à Alep en 1986-1987, a été traduit en anglais par Charles Perry (2020) sous le titre Scents and flavors, a Syrian cookbook. Cet ouvrage, qui jouit toujours d’une grande popularité dans le monde arabe, comprend 635 recettes, dont un grand nombre en usage à Alep et Baghdad, et plusieurs autres arméniennes, grecques, kurdes, turkmènes, yeménites, égyptiennes, indiennes, maghrébines et même franques de Palestine. Le Kitâb al-wusla va au-delà d’un simple livre de recettes de cuisine : il propose également des consignes relatives à l’art de recevoir, au service de la table et à l’étiquette, ainsi que plusieurs recettes de parfums, d’eaux aromatiques et de savons[21].

Le Kanz al-fawa’id fi tanwi’ al-mawa’id, écrit en Égypte pendant la période mamelouk, semble être, quant à lui, une compilation de recettes du xive siècle. Il a été édité en arabe à Beyrouth et Stuttgart en 1993 et traduit en anglais par Nawal Nasrallah (2017) sous le titre Treasure trove of benefits and variety at the table: a fourteenth century Egyptian cookbook. Il contient 830 recettes de cuisine, dont des desserts et des boissons (mais aussi des produits cosmétiques), en usage dans différentes régions du Moyen-Orient et classées en vingt-trois chapitres.

Au total, ces traités réunissent à eux quatre plusieurs centaines de recettes, une partie importante de celles-ci étant consacrée aux douceurs, aux confiseries et aux préparations aromatiques (Perry, 2005, 2020 ; Nasrallah, 2007, 2017 ; Paiman, 2018). Les conserves (y compris les sirops) à base de miel ou de sucre (murabbayat), ou à base de vinaigre (murabba bi al-khall), les électuaires (juwarishnat), le plus souvent médicinaux, et les confits au sel ou à l’huile (murakabi) y sont beaucoup décrits. Cet art culinaire, qui a connu des heures brillantes sous les Ottomans, doit beaucoup à l’héritage abbasside qui fut lui-même en grande partie redevable de sa richesse, de sa diversité et de son raffinement à la tradition iranienne, comme en témoigne l’origine persane du nom de nombreuses recettes : sikbâj, zirbâj, faludâj, nârbâja, râshtâ, etc. (Wikipedia, Iranian cuisine).

Nous n’avons repéré dans aucun de ces livres un quelconque usage culinaire pour la jacinthe d’Orient – bulbes, tiges ou feuilles –, pas même pour les fleurs, combien même beaucoup de plantes à parfum, comme les roses, les violettes ou les boutons du bigaradier, ont trouvé leur place dans le registre des ressources et ingrédients de la somptueuse cuisine proche-orientale qui y est décrite. Ces livres se terminent tous par quelques pages consacrées aux soins hygiéniques auxquels les convives devaient se soumettre après un festin. Ces soins font appel à divers produits saponifères et aromatiques. Mais là aussi, à aucun moment la fleur de jacinthe ou l’un de ses dérivés ne sont cités.

Dans son Kitâb al-Tabîkh, Al-Baghdâdî décrit la manière de préparer une douceur appelée rutab muʽassal à base de dattes fourrées aux amandes, cuites dans du miel puis saupoudrées de sucre glace aromatisé au musc, au camphre et au sunbul. Beaucoup de traducteurs anglo-saxons ont cru fautivement que ce sunbul était la jacinthe d’Orient et l’ont donc rendu par hyacinth. En réalité, il s’agit ici du « nard de l’Himalaya » (Valeriana jatamansi Jones ; sunbul hindi ou sunbul al-asâfîr, encore appelé sunbul al-tîb, sunbul par abréviation). Ce nard était utilisé comme parfum mais également comme aromate culinaire. Al-Biruni précise d’ailleurs à ce sujet qu’en art culinaire le nard de l’Himalaya était l’un des constituants d’une composition aromatique contenant également du clou de girofle, de la même façon que l’ambre gris est parfois associé au musc. En cuisine, on pouvait utiliser aussi un autre sumbul, le « musc de racine » (musk rot), Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f., comme substitut du musc et conservateur d’aliments.

2.5. La jacinthe dans ses usages européens

En Occident, au début du xixe siècle, soit trois siècles environ après son introduction, la jacinthe d’Orient était devenue la plante d’ornement à la mode, en concurrence, pour la première place du palmarès, avec la tulipe qui avait elle-même suscité à partir du xviiie siècle une fièvre collective totalement inattendue. Cet engouement pour la jacinthe, en tant que fleur de jardin, durera trois ou quatre décennies puis s’estompera, mais son image positive, générée essentiellement par son élégance, son parfum et son exotisme, sera immédiatement récupérée par des esprits entreprenants pour écouler des spécialités pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires censés concentrer en elles les qualités intrinsèques de la plante. Devenue symbole de luxe et de raffinement, la jacinthe est ainsi passée des parterres du jardinier aux rayons et devantures de l’apothicaire, du confiseur et du parfumeur.

Il faut dire qu’à la même époque, avec le développement de la production sucrière outremer, les « confitures », comme on appelait à l’époque toutes les spécialités réalisées avec des aliments cuits dans du sirop ou du miel, avaient commencé à connaître un grand succès en Occident, notamment auprès des aristocrates et des bourgeois. Des manuels de fabrication de confitures furent même écrits et connurent un certain succès, à l’exemple du livre de Nostradamus, paru en 1555, réédité par la suite plusieurs fois, puis rapidement imité par d’autres auteurs : Benoist Rigaud & Jean Saugrain (1558), Nicolas de Bonnefons (1651, 1662), Olivier de Serres (1660), François Massaliot (1776), Tousey (1891), plus ou moins construits, pour certains d’entre eux, sur le modèle des livres arabes de cuisine[22].

On apprit à préparer des confitures de coings, de pêches, de poires, de pommes, d’agrumes et même de carottes et de navets. Dans les régions de production fruitière comme le Vaucluse en France, des unités artisanales de fabrication de conserves diverses s’établirent pour y exploiter les surplus. Au même moment, dans la région de Grasse, zone de culture de fleurs odoriférantes, la confiserie se développa dans le sillage de l’industrie de la distillation et du parfum, elle-même en essor constant à partir du xviie siècle (Baudequin Maisonneuve, 1996 ; Bourcier, 2017).

Dans ces unités, la technique de préparation du confit de pétales de rose, ramenée du Proche-Orient par les Croisés, fut adaptée aux fleurs cultivées dans la région, du moins à celles susceptibles d’être comestibles et d’apporter saveur et arôme au produit fini. Au nombre des fleurs cultivées qui servirent à cette fabrication, il y avait la lavande, la rose, le jasmin, la violette, l’œillet, le lilas, et probablement aussi la jacinthe d’Orient[23], ainsi que plusieurs autres espèces à floraison parfumée. Aux confitures et aux sirops de fruits, vinrent donc s’ajouter les confits de fleurs et les fleurs cristallisées (dites aussi « fleurs sucrées » et « fleurs poudrées ») qui seront perçues alors comme des friandises de luxe. Très vite, tirant parti de cette offre de qualité, la confiserie fit son entrée à la table des grands et devint même l’accessoire indispensable des fêtes et réceptions données par les cours européennes. En France, un confiseur audacieux, Joseph Nègre, ouvrit à Grasse, en 1818, une petite manufacture avec le projet de mettre à la portée de tous, à prix abordable, ce qu’il a appelé la « confiture de ménage » tout en développant une gamme de douceurs et de sucreries de grande classe.

À la même époque, à Vienne – devenue à partir du xviie siècle capitale européenne de la pâtisserie –, l’art du confisage suivit le même mouvement, influencé et soutenu en cela par la tradition ottomane qui s’exerçait alors très fortement dans les Balkans, jusqu’aux portes de l’Autriche, et par le savoir-faire italien, l’Italie ayant été pour l’Europe la toute première porte d’entrée du sucre et des produits venus de l’Orient.

Un autre haut lieu de la confiserie fut en effet l’Italie, notamment Gênes qui commença à se tailler une grande réputation dans ce domaine dès le xiiie siècle. Pour la République de Gênes, à cette époque, les sucreries et autres douceurs de fabrication locale ont même beaucoup participé à son activité diplomatique. C’est ce que révèlent les archives génoises qui décrivent avec force détails comment les comptoirs de la république en Crimée et sur le pourtour de la mer Noire ont maintes fois usé d’offrandes de confiseries pour asseoir leur position politique auprès des émirs de la région (Hryszko, 2018). De cette confiserie génoise, voici justement ce qu’en dit White en 1845 : « La capitale ligure a gardé le chic de la confection de violettes, roses et autres « pasta di zucchero » passées de mode chez nous ». Si certaines fabrications sont en effet devenues plus rares ou ont même disparu aujourd’hui, Gênes, mais aussi Naples, Venise, Milan sont toujours les gardiennes de cette belle tradition artisanale dont les racines en Italie sont très anciennes (Kociszewska, 2020 ; Hryszko, 2021).

Ce fut aussi le siècle où la mode des salons de thé se répandit en Europe. Aristocrates, bourgeois, artistes, écrivains et élégantes commencèrent à fréquenter ces lieux mondains où on leur servait, à l’heure du goûter, cafés, thés, liqueurs, sorbets, chocolats, gâteaux, confitures de fruits, confits de fleurs et toutes ces mignardises que les maîtres confiseurs s’ingénièrent à inventer pour fidéliser leur clientèle en les tenant par le péché de gourmandise.

Confrontés à cette nouvelle quête de plaisir, de frivolité et de luxe qui déferlait sur les grandes métropoles européennes, quelques confiseurs doués se firent rapidement un nom, certains d’entre eux devenant même fournisseurs attitrés des dynasties régnantes. À Paris, la pâtisserie Stoehrer, la plus ancienne de la ville (fondée en 1730), la confiserie Siraudin (ouverte en 1860), les maisons Terrier et La Caravane (créées toutes deux en 1865), entre autres enseignes à la mode, devinrent des adresses courues où se retrouvaient snobs et fins gourmets. À Grasse, la maison Joseph Nègre, déjà citée, acquit en quelques années une renommée mondiale pour l’excellence de ses confitures de fruits, ses confits de fleurs et ses fleurs cristallisées, une renommée qui se prolongera après 1949 sous la marque de son repreneur, la Confiserie Florian. À Strasbourg, Weise, devenu plus tard Achard-Weise, premier confiseur installé dans la cité avant de se transporter en 1870 à Paris après l’annexion prussienne de l’Alsace, façonna des sucreries qui étaient de véritables œuvres d’art. À Nice, le confiseur autrichien Rumpelmayer inaugura en 1860 un salon de thé très chic qui gagnera en célébrité lorsqu’il se démultipliera au début du xxe siècle sous le nom Angelina en plusieurs « boîtes » à délices, l’une d’entre elle située rue de Rivoli, à Paris. Toujours à Nice, la confiserie Maiffret (créée en 1885, disparue en 1981), qui débuta modestement, évolua très vite en lieu branché de rendez-vous pour les fines bouches de la ville et d’ailleurs. À Vichy, la maison Au Fidèle Berger (fondée en 1863) créa, sous la direction de Michel Coutière, toute une palette de sucreries sophistiquées qui firent le bonheur de sa clientèle et apportèrent un plus au renom de la cité thermale (Perrier-Robert, 1921).

À l’autre bout de l’Europe, Vienne, autre lieu d’excellence de l’horticulture florale et de l’industrie du luxe, était devenue à la même époque la capitale de la pâtisserie et de la confiserie, une célébrité qui donnera d’ailleurs naissance au mot « viennoiseries ». Plusieurs maîtres pâtissiers et confiseurs y avaient créé des enseignes prestigieuses dont la renommée avait atteint des villes aussi éloignées que Berlin, Varsovie et Moscou, notamment pour leurs somptueuses fleurs cristallisées. De nos jours, deux d’entre elles perpétuent brillamment cette vieille tradition viennoise : Der Demel (fondée en 1796) et Blühendes Konfekt Michael Diewald (de création plus récente). Les catalogues de ces maisons se limitent à donner quelques exemples de leurs spécialités florales (violette, rose, cerisier, myosotis, souci), mais précisent toutefois à l’intention de leurs clientèles que les maîtres confiseurs travaillant pour elles peuvent répondre à toutes les commandes.

En Italie, une même tradition d’excellence s’est maintenue à Gênes qui abrite aujourd’hui un établissement de confiserie célèbre, la Confetteria Pietro Romanengo, créé en 1780, l’un des plus anciens d’Europe. Et Naples n’est pas en reste : l’enseigne Confetti Crispo, fondée en 1890, a repris le savoir-faire talentueux des anciens confiseurs locaux. Idem pour Venise, Milan, Rome qui ont, elles aussi, quelques adresses mondialement connues.

Ce succès grandissant de la confiserie, destinée principalement à une clientèle aisée, dont le standing de vie s’est considérablement amélioré en moins d’un siècle, montre que le virage de l’ancienne économie « du strictement nécessaire » vers la société de consommation avait déjà commencé à cette époque. Le plaisir, l’amusement et la frivolité sont désormais recherchés ouvertement et l’opulence ne se cache plus. Afin de satisfaire les envies des classes sociales favorisées, avides de distractions et de nouveautés, de nombreux objets futiles furent mis sur le marché et vantés comme étant les indispensables accessoires du bonheur. S’alignant sur cette évolution des mœurs – la gourmandise n’étant plus considérée comme un péché –, les métiers de la pâtisserie et de la confiserie s’en sont donnés à cœur joie. Des aliments de misère ou habituellement dédaignés (glands, tomates immatures, fruits acides, etc.) devinrent, par la grâce du sucre et du talent des maîtres confiseurs, des friandises délicieuses. Des fleurs sans saveur et sans parfum furent transformées en assortiments variés et colorés d’amuse-bouche pour gourmets exigeants. L’importance est désormais dans l’apparence et non dans l’essentiel, surtout si cette apparence suggère le luxe et le raffinement.

Avant qu’il ne porte sur la jacinthe – sur laquelle il nous faut maintenant revenir après notre petite incursion dans l’histoire de la confiserie européenne –, ce phénomène de marchandisation d’un label de beauté et de raffinement associé à une fleur avait déjà concerné la tulipe. Charles de L’Écluse rapporte en effet qu’un pharmacien viennois de son époque confisait les bulbes de tulipe comme on le faisait des tubercules d’orchis, mais que ces tulipes ainsi préparées avaient bien meilleur goût (Morren, 1842). Idem pour les pétales des tulipes qui furent elles aussi proposées aux consommateurs sous la forme de diverses spécialités sucrées : confitures, sirops, etc.

Dans le cas de la jacinthe, le parfum inimitable de sa fleur lui valut une attention encore plus grande de la part des chasseurs d’aubaines et de nouveautés exotiques. De nos jours, on trouve partout, à l’image des « réclames » d’autrefois, des publicités pour des sirops de jacinthe, vantés comme particulièrement savoureux, bien que la fleur crue ou cuite n’ait aucun intérêt gustatif et que son parfum est détruit par la cuisson. À part l’idée de luxe qui lui est associée, on ne voit donc pas ce que la jacinthe aurait pu apporter à ce type de produits pour lesquels la présence de la fleur dans leurs compositions est censée être un gage d’excellence gastronomique. Des gelées et des confitures ont également été mises sur le marché, au sujet desquelles il est permis là aussi de se demander à quelle spécificité organoleptique de la plante renvoie la signature « à la fleur de jacinthe ». Certaines informations, non documentées, décrivent même des confits au miel ou au sucre, auxquels pourrait s’apparenter – s’il a réellement existé – ce fameux « confit de jacinthe de Constantinople » qui est partout mentionné comme un produit jadis très prisé mais sur la composition duquel aucune indication précise ne nous est donnée. Aujourd’hui, on propose aussi aux consommateurs des fleurs de jacinthe bio et fraîches[24], vendues en barquettes, pour la décoration des salades, des desserts et des pâtisseries ou pour des spécialités « faites maison ». Et rien n’est plus facile que de trouver sur le web des propositions de recettes, émanant le plus souvent de cordons bleus amateurs, décrivant, à l’usage des familles, les procédés à mettre en œuvre pour cristalliser les fleurs ou s’en servir en pâtisserie comme ingrédient décoratif ou aromatique (Perrier-Robert, 1921). Nous en trouvons un bon exemple dans le livre Gastronomie et plantes des jardins, du chef et chroniqueur gastronomique Daniel Zenner (2012) qui nous dit avoir réussi à produire des fleurs de jacinthe cristallisées sans toutefois nous préciser si celles-ci ont gardé leur arôme et leur couleur[25].

Pourtant, en dépit de ces foisonnantes publicités des temps modernes, à notre grande surprise, la jacinthe n’est jamais mentionnée de manière explicite dans les livres anciens et dans les catalogues des grands maîtres confiseurs contemporains, aussi bien pour la France que pour l’Autriche et l’Italie, une absence de mention que nous commenterons plus loin.

En revanche, dans le domaine de la thérapeutique, la jacinthe d’Orient est bien mentionnée dans quelques opus de pharmacie sans pour autant y occuper une grande place. Doerflinger (1989) rapporte que plusieurs pharmaciens du xviiie siècle ont inclus les bulbes de jacinthe dans leur arsenal de simples. Dans ces officines, la jacinthe était surnommée – pour une raison qui ne nous est pas expliquée – the scourge of the Arabs (« la malédiction des Arabes »). Son jus, mélangé à la moitié d’un verre de vin, était vendu comme un remède freinant la croissance de la barbe, une indication qui pourrait avoir été déduite de la propriété que reconnaissaient à la jacinthe les médecins arabes de retarder l’âge de puberté des garçons. Il s’agit cependant ici de bulbes et non de fleurs.

Le nom Hyacinthus apparaît aussi dans la formule de plusieurs confections décrites dans des textes occidentaux médiévaux et post-médiévaux dont certaines figuraient déjà dans les traités des médecins arabo-islamiques. Les confections (ou électuaires) sont des formes galéniques que l’on administre par voie orale dans les soins et dont le principe de fabrication est le suivant : des « simples »[26] (un ou plusieurs) réduits en poudre sont incorporés à du miel ou du sirop de sorte à obtenir une masse de consistance molle véhiculant les substances actives. L’hyacinthe des confections du haut Moyen Âge n’était cependant pas notre plante, la jacinthe d’Orient, mais l’hyacinthe minérale, souvent associée à d’autres pierres précieuses porphyrisées (saphir, rubis, topaze, émeraude, etc.), qui avaient la réputation de guérir tous les maux, y compris la peur, la jalousie, le chagrin d’amour, la mélancolie, etc. Ces confections étaient célèbres et très recherchées encore aux xvie et xviie siècles par ceux qui avaient les moyens de les acquérir. Elles sont toujours décrites au xixe siècle, avec leurs modes d’emploi, dans la Pharmacopée de Montpellier de Jean-Pierre Joseph Gay (1846). Cette hyacinthe minérale est généralement mentionnée dans ces formules anciennes sous l’appellation Hyacinthus. Un cas particulier est cependant à signaler : dans L’Antidotario napolitano, un formulaire annoté par Gioseppe Donzelli et datant de l’époque post-médiévale (1642), figurent deux préparations cordiales dites confections d’hyacinthe dont le constituant principal est reporté sous le nom « Hyacinthus orientalis » (sic). Ce cas particulier, nous le retrouvons aussi dans le De Febre maligna publié en 1651 par Pedro de Castro Bayonatis, un médecin exerçant à Vérone qui nous décrit trois compositions dites confection d’hyacinthe, les deux premières contenant la hyacinthe minérale et la troisième la confectio hyacinthina neapoli (« confection d’hyacinthe de Naples »), un simple désigné, là aussi, sous le nom de « Hyacinthus orientalis » (sic). S’agit-il ici de notre plante ou d’une variété asiatique de l’hyacinthe minérale ? Nous reviendrons plus loin, lors de notre discussion, sur l’interprétation de cette variation que nous avons relevée[27].

En parfumerie également, la jacinthe a donné lieu à quelques fabrications. Sandrine Teyssonneyre (2021) en a étudié le développement, du moins pour l’Europe, à partir des premières créations post-médiévales. Nous donnons ci-dessous, empruntées pour la plupart à cette spécialiste de la question, les dates qui nous instruisent le mieux sur l’évolution de cette activité.

En 1608, dans un livre intitulé De Distillatione libri IX qui reprend et développe le chapitre 10 de son œuvre principale Magia naturalis, le savant napolitain Giambattista della Porta décrit les techniques de production de plusieurs eaux florales dont une eau de narcisse et de jacinthe bleue, un livre qui vient à une époque où la culture des fleurs à parfum commence à se développer en Italie et dans le midi de la France et où la noblesse prend goût aux parfums. La jacinthe fut ensuite oubliée des créateurs en parfumerie et ne sera plus mentionnée comme ressource aromatique. Simon Barbe, qui fait le tour de ces ressources dans son livre Le parfumeur françois, paru à Lyon en 1693, n’y fait aucune allusion. Un siècle plus tard, se cachant derrière le pseudonyme M. Dejean, le distillateur parisien Antoine Hornot, dans son Traité des odeurs publié en 1764, redonne vie à la jacinthe en décrivant une pommade obtenue de ses fleurs par enfleurage, un procédé connu depuis l’Antiquité[28], et plusieurs recettes d’eaux florales contenant cette fleur. Ces eaux florales étaient obtenues en distillant au bain-marie les liquides obtenus en laissant macérer des mélanges de fleurs pilées dans de l’esprit de vin ou de l’eau-de-vie. En 1801, Jean-Louis Fargeon, dans son ouvrage L’Art du parfumeur, reparlera de la jacinthe, brièvement mentionnée comme constituant de quelques eaux aromatiques. Nous en apprenons un peu plus dans Le Parfumeur impérial de C.-F. Bertrand, publié en 1809, un manuel très complet sur les préparations odorantes du xixe siècle : son auteur y décrit une pommade obtenue par enfleurage d’un mélange de fleurs de jacinthe, d’oranger, de réséda, de tubéreuse, de jasmin et de cassie puis renforcée par addition d’essence d’ambre. Sont mentionnés également dans cet ouvrage une poudre de jacinthe sur amidon, un macérat de jacinthe obtenue par enfleurage sur huile de ben et une « eau de jacinthe » combinant une alcoolature de fleur, de l’esprit de vin et de l’eau, mélange dans lequel ont été dilués de l’extrait de benjoin ou de baume de Tolu, de l’essence d’ambre et de l’essence de musc. Cette « eau de jacinthe » sera reprise en 1825 par Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour dans son Manuel du parfumeur. Et, à peu près à la même époque, dans The Druggist’s general receipt book (paru en 1853), le Britannique Henri Beasley publiait la formule d’une eau de toilette baptisée « eau d’élégance » contenant esprit de jacinthe, esprit de jasmin, esprit de styrax, esprit d’anis étoilé, teinture de baume de Tolu, teinture de vanille.

Toutes ces vieilles formules sont aujourd’hui dépassées, l’arrivée des techniques modernes d’extraction par solvants organiques ayant fait émerger de nouvelles gammes de parfums et d’eaux de toilette plus dans l’air du temps. Par extraction des fleurs de jacinthe au solvant, on obtient une concrète d’où sera tiré dans un deuxième temps un absolu d’une très grande puissance aromatique. Mais les rendements sont extrêmement faibles : pour obtenir un kilogramme de concrète, il faudra traiter 200 kg de fleurs, soit un rendement de 0,20%, et ce kilogramme de concrète ne donnera que 140 g d’absolu. Selon Guenther (1949), dans The Essential Oils, au cours de la décennie 1920-1930, quatre-vingt tonnes de jacinthe par an étaient traitées dans la région de Grasse et autant aux Pays-Bas ; puis cette production a commencé à décliner pour disparaître complètement dans les années 1950, remplacée par des huiles essentielles reconstituées[29], beaucoup moins coûteuses à produire. Désormais les parfumeurs n’utiliseront plus que ces dernières, plus facilement dosables et reproductibles et donc beaucoup plus maniables dans la création de compositions complexes.