Genista delphinensis Verl., espèce nouvelle pour la flore de l’Aude

Title

Genista delphinensis Verl., a new species for the flora of the Aude department

Résumé

Genista delphinensis Verl. est une espèce rare des montagnes calcaires du sud-ouest de l’Europe. Son aire est fragmentée entre l’ouest des Alpes, l’est des Pyrénées et quelques sierras du Système ibérique. La découverte d’une nouvelle station dans les pré-Pyrénées audoise constitue la deuxième localité de l’espèce dans les Pyrénées françaises. L’article présente l’espèce, sa nouvelle localité et fait le point sur l’état de ses connaissances.

Abstract

Genista delphinensis Verl. is a rare species of the limestone mountains of south-west Europe. Its range is fragmented between the western Alps, the eastern Pyrenees and a few sierras of the Iberian System. The discovery of a new station in the Aude pre-Pyrenees constitutes the second locality of the species in the French Pyrenees. The article presents the species, its new locality and reviews the current state of knowledge.

1. Chorologie de Genista delphinensis

Genista delphinensis Verlot est une plante endémique des montagnes du sud-ouest de l’Europe. Elle est présente en Espagne et en France (carte 1). Ses localités sont toujours isolées et d’extension réduites.

En Espagne, elle n’est connue que du Système ibérique, dans les provinces de la Rioja (Sierra de Yerga et Sierra de Cameros) et de Soria (La Riba de Escalote), où elle totalise une dizaine de localités (Talavera, 1999 ; Mateo Sanz, 2023 ; Segura Zubizarreta et al., 2010).

En France, elle est présente dans l’ouest des Alpes et l’est des Pyrénées (source : base de données Simethis des CBNMed, CBNA et CBNC ; Garraud, 2003). Dans les Alpes, elle ne s’observe que dans le département de la Drôme. Ses populations les plus importantes occupent d’une part la partie nord de son aire alpine au niveau des bordures méridionales du plateau du Vercors, sur les crêtes de la montagne d’Ambel, de la Font d’Urle, du Roc de Toulau et de Pierre Chauve, d’autre part sa partie sud au niveau du Diois, sur les crêtes de la montagne du Poët, de Serre-Gros et des rochers de Saint-Maurice. Entre ces deux ensembles, des stations réduites et plus modestes complètent la présence de l’espèce dans le Diois, le long des crêtes de Roche Colombe, de Côte Suze et du rocher de Saint-Supière, ainsi que sur un versant entre les hameaux des Sausses et des Peyrousses, cette dernière localité étant atypique par son altitude la plus basse (environ 400 m d’altitude). Au total, le Genêt du Dauphiné est recensé dans les Alpes dans seize communes drômoises. Dans les Pyrénées, l’espèce est limitée à la partie orientale de la chaîne, avec une seule localité sur la crête orientale du mont Coronat (communes de Serdynia, Conat et Villefranche-de-Conflent). Cette localité des Pyrénées-Orientales était la seule des Pyrénées, jusqu’à sa découverte dans les pré-Pyrénées audoises.

2. Présentation de la nouvelle localité

G. delphinensis a été découvert dans l’Aude le 17/07/2024 par l’auteur. La station est située dans les pré-Pyrénées audoises, sur la commune de Salvezines, à 20 km au nord de la station historique des Pyrénées-Orientales. Elle se trouve au nord du col du Blaou, au niveau d’une crête rocheuse calcaire à 1 030 m d’altitude (carte 1). Cette observation inédite constitue la première mention de l’espèce pour le département de l’Aude et la deuxième localité pour la chaîne des Pyrénées.

Des prospections complémentaires réalisées en 2025 par Julie-Anne Burkhart et James Molina à l’occasion d’un bilan stationnel ont permis de compléter les observations et de préciser l’extension de la station.

3. Taxinomie

C’est D. Villars qui découvrit le premier le Genêt ailé du Dauphiné en 1780, au Roc de Toulau, dans la partie sud du plateau du Vercors (Verlot, 1872). Dans son herbier, il le nomma Genista tetragona et dans une note en donna une description. Mais il ne publia pas sa découverte et son travail. Près d’un siècle plus tard, Verlot décrivit l’espèce en 1872 dans son catalogue raisonné de la flore du Dauphiné sous le nom qu’on lui connaît actuellement, G. delphinensis. Il ne reprit pas le nom proposé par Villars, car il avait été utilisé entre-temps (Besser, 1821) pour décrire un genêt endémique de l’est de l’Europe.

Selon les travaux récents, G. delphinensis se rapporte au sous-genre Genista et sa section Genistella (Pardo et al., 2004 ; Coulot & Rabaute, 2016). Cette section, qui regroupe les genêts à tiges ailées, se compose d’une seconde espèce, G. sagittalis L., taxon auquel le Genêt du Dauphiné a été subordonné en tant que sous-espèce. Un troisième taxon à tige ailée, G. tridentata L. (= Pterospartum tridentatum (L.) K. Koch), à répartition ibéro-maghrébine, a été anciennement rapproché des deux espèces précédentes, mais il serait en fait à rattacher au sous-genre Spartocarpus, section Cephalospartum.

Depuis sa description, G. delphinensis a eu plusieurs combinaisons synonymes :

Genista sagittalis subsp. delphinensis (Verl.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 154 (1878)

Chamaespartium delphinense (Verl.) Soják, in CŠas. Nár. Mus., Odd. PrŠír. 141: 63 (1972)

Chamaespartium sagittale subsp. delphinense (Verl.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 461 (1984).

4. Écologie

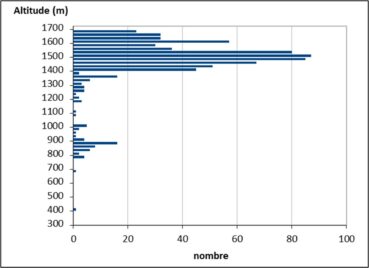

Sur le plan écologique, G. delphinensis est une espèce montagnarde héliophile, mésoxérophile à xérophile et calcicole. Elle se rencontre entre 800 et 1 700 m d’altitude, avec une plus grande fréquence aux altitudes comprises entre 1 200 et 1 700 m (figure 1). Une localité atypique est à noter dans le Diois, vers 400 m d’altitude seulement. À environ 1 030 m d’altitude, la station audoise du col du Blaou se trouve dans la plage altitudinale inférieure.

L’habitat de l’espèce est constitué par des pelouses de crêtes sur calcaire se rapportant aux formations de l’Ononidion striatae (Rivas-Martínez, 2011 ; Villaret et al., 2019 ; Garraud, 2003). Sont également indiquées les pelouses du Mesobromion erecti, en particulier celles du Potentillio puberulae-Phleetum phleoidis (Misset 2014), du Seslerio-Xerobromenion et du Drabo-Seslerion (Garraud, 2003 ; Bizard et al., 2022).

Dans la localité du col du Blaou, Genista delphinensis pousse au sommet d’une barre rocheuse calcaire du Jurassique moyen et supérieur. Il a été observé sur une soixantaine de mètres linéaires environ, en position rupicole à exposition nord, sur les premiers mètres surplombant le vide (photos 1 et 2). Dans cette situation, il est accompagné à son voisinage de Saxifraga fragilis Schrank, Hormathophylla macrocarpa (DC.) P. Küpfer, Thymelaea dioica (Gouan) All., Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria L., A. fontanum (L.) Bernh., Lonicera pyrenaica L. et Sedum dasyphyllum L. Cette végétation s’apparente aux formations saxicoles des Asplenietea trichomanis et probablement à l’alliance du Saxifragion mediae. C’est un habitat atypique par rapport à la littérature et à ce qui s’observe dans la localité historique des Pyrénées-Orientales, où le Genêt se développe de manière caractéristique dans des formations des pelouses des Festuco-Brometea erecti relevant probablement de l’Ononidion striatae.

Quelques pieds du Genêt ont été décelés en retrait de la falaise, où les habitats sont marqués par des pelouses ouvertes et lâchement buissonnantes qui colonisent un substrat rocheux calcaire et lapiazé. La flore y est marquée par un cortège d’espèces calcicoles xérophiles où sont entre autres notés Amelanchier ovalis Medik., Arabis auriculata Lam., Buxus sempervirens L., Globularia repens Lam., Hornungia petraea (L.) Rchb., Koeleria vallesiana subsp. vallesiana (Honck.) Gaudin, Prunus mahaleb L., Sedum sediforme (Jacq.) Pau, Teucrium aureum Schreb., T. chamaedrys L., Thymus vulgaris L.

5. Effectif et statuts

Genista delphinensis a fait l’objet d’un bilan stationnel en 2025 par le Conservatoire botanique national méditerranéen. La station a été visitée le 02 juin 2025 par J.-A. Burkhart et J. Molina. Cette opération a permis d’intégrer opportunément cette nouvelle localité audoise. La population du col du Blaou a été évaluée à 76 pieds. Cette station est très réduite et bien moins importante que celle des Pyrénées-Orientales qui couvre quelques centaines d’hectares et est forte de milliers de pieds.

Malgré sa rareté, l’espèce ne bénéficie d’aucun statut de protection. Dans les listes rouges UICN, elle est cotée DD en Espagne (Banares et al., 2004), VU en France (UICN France et al., 2018), VU en région Rhône-Alpes (Collectif, 2015) et VU en région Occitanie (CBNMed & CBNPMP, travaux en cours).

6. Distinction de G. delphinensis et G. sagittalis

Considéré comme sous-espèce de G. sagittalis par certains auteurs, G. delphinensis présente comme lui un port prostré peu élevé, à tiges ramifiées et ailées. Il en est morphologiquement proche et peut être confondu avec lui.

L’écologie doit en tout premier lieu alerter sur la présence de l’espèce. Comme précisé plus haut, G. delphinensis est une plante des pelouses montagnardes calcaricoles, alors que G. sagittalis va rechercher des pelouses sur sols plutôt acidiclines à neutres, souvent plus fournies, des pelouses calcaréo-siliceuses, des landes acidiclines à acidiphiles des étages planitiaires à montagnards.

L’examen par le botaniste de toute une série de critères morphologiques reste cependant indispensable pour conduire à bien sa détermination. Ainsi G. delphinensis se discrimine par :

– un port plus prostré et plus ramifié, avec des tiges florifères diffuses et divariquées (vs tiges florifères plutôt dressées) (planche 1) ;

– des tiges à 2 ailes de moins de 3 mm de large (vs à 2-3(4) ailes de plus de 3 mm de large) ;

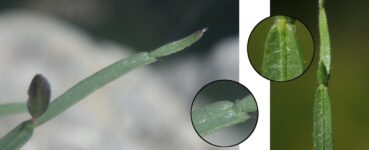

– des poils appliqués sur les jeunes feuilles et les jeunes rameaux (vs étalés) (planche 2) ;

– une inflorescence courte à 2-7 fleurs et supérieure à 50 % du rameau florifère (vs allongée à 5-18 fleurs et inférieure à 30 % du rameau florifère) (planche 3) ;

– entrenœud sous l’inflorescence à aile réduite ou nulle (vs à aile large) (planche 3) ;

– un calice à poils appliqués (vs à poils hérissés) (planche 4).

Au col du Blaou, les deux espèces ont été notées. Comme précisé plus haut, G. delphinensis est observé sur les rochers calcaires au nord du col. Quant à G. sagittalis, il a été noté au niveau même du col, dans des pelouses assez denses développées sur des affleurements de marnes et marno-calcaires du Jurassique qui sont soit décalcifiés en surface, soit surmontés d’une couverture de colluvions décalcifiés. Cette espèce était ainsi accompagnée de certaines espèces à caractère acidiphile comme Trifolium arvense L., Anthoxanthum odoratum L., Aira caryophyllea L., Teucrium scorodonia L., Linum trigynum L., Rumex acetosella L. et Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

7. Perspectives

La découverte de G. delphinensis sur les vires rocheuses des pré-Pyrénées audoises ouvre un champ de prospection immense. Cette partie du département se singularise en effet par l’abondance de barres rocheuses qui surplombent les gorges et les vallées de l’Aude, du Rébenty, de l’Aiguette ou de la Boulzane. Il serait surprenant que notre genêt n’y ait pas trouvé quelques autres refuges…

Bibliographie

Banares Á., Blanca G., Güemes J., Moreno J.C. &. Ortiz S., 2004. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Madrid, 1 069 p.

Besser W.S., 1821. Enumeratio Plantarum hucusque in Volhynia, Podolia, gub. Khoviensi, Bessarabia Cis-Tyraica et circa Odessam collectarum, simul cum observationibus in primitas florae Galiciae austriacae. Typis Josephi Zawadzki, Vilnius, 111 p.

Bizard L., Bonnet V., Juhel E., Niel F. & Struyven A., 2022. Bilan stationnel du Genêt ailé du Dauphiné, Genista delphinensis Verl., 1872. Conservatoire botanique national alpin de Gap-Charance, 17 p.

Collectif, 2015. Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes. Conservatoires botaniques nationaux alpin et du Massif central, 52 p.

Coulot P. & Rabaute Ph., 2016. Monographie des Leguminosae de France, 4 – Tribus des Fabeae, des Circereae et des Genisteae. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, n. s., n° sp. 46 : 1-902.

Garraud L., 2003. Flore de la Drôme – Atlas écologique et floristique. Conservatoire botanique national alpin de Gap-Charance, 925 p.

Mateo Sanz G., 2023. Aspectos biogeográficos sobre la flora vascular de la Cordillera ibérica. Flora Montiberica 87: 14-26.

Misset C., 2014. Étude phytosociologique de quelques associations végétales nouvelles de la Drôme et du sud-est de la France. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, n. s., 45 : 370-381.

Pardo C., Cubas P. & Tahiri H., 2004. Molecular phylogeny and systematics of Genista (Leguminosae) and related genera based on nucleotide sequences of nrDNA (ITS region) and cpDNA (trnL-trnF intergenic spacer). Plant systematics and evolution 244 : 93-119 p., DOI 10.1007/s00606-003-0091-1.

Rivas-Martínez S., 2011. Mapa de series, geoseries y geopermaseries de vegetación de España, partie II. Itinera Geobotanica 18 (2) : 425-800.

Segura Zubizarreta A., Mateo Sanz G. & Benito Alonso J.L., 2010. Catálogo florístico de la provincia de Soria. Monografías de Botánica Ibérica 9 : 1-279.

Talavera S., 1999. 9- Chamaespartium Adans. In S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero Zarco, L. Sáez, F.J. Salgueiro & M. Velayos, Flora Iberica VII (I) : Leguminosae (partim), Real Jardín botanico, CSIC, Madrid : 128-133.

UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018. La Liste rouge des espèces menacées en France, chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. Paris, France, 31 p.

Verlot J.-B., 1872. Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Dauphiné (Isère, Drome, Hautes-Alpes). Bulletin de la Société statistique des sciences naturelles et des arts industriels du département de l’Isère, 3e série, 3 : 1-408.

Villaret J.-C., Van Es J., Sanz Th., Pache G., Legland Th., Mikolajczak A., Abdulhak S., Garraud L. & Lambey B., 2019. Guide des habitats naturels et semi-naturels des Alpes, du Jura méridional à la Haute Provence et des bords du Rhône au Mont-Blanc. Naturalia Publications et Conservatoire botanique national alpin de Gap-Charance, 640 p.