Carex hartmaniorum A. Cajander dans l'Ouest de la France

Title

Carex hartmaniorum A. Cajander in western France

Résumé

Lors d’une sortie découverte des Carex organisée par le groupe Anjou bota sur la commune de Longué-Jumelles dans le Maine-et-Loire (49) en juin 2024, une population de Carex hartmaniorum A. Cajander a été découverte dans une prairie humide au milieu de la Forêt de Monnaie. Cette espèce, parfois difficile à distinguer de sa cousine C. buxbaumii Wahlenb., n’a été observée qu’une seule fois dans l’ouest de la France au XIXe siècle et elle est très rare au niveau national.

Abstract

During a sedge discovery outing organized by Anjou Bota group in the town of Longué-Jumelles in the Maine-et-Loire (49) in June 2024, a population of Carex hartmaniorum A. Cajander has been discovered in a wet meadow in the heart of the forêt de Monnaie. This species, sometimes difficult to separate from his relative C. buxbaumii Wahlenb., has only been observed once in the west of the country in the XIXe century and is very rare in France.

Référentiel utilisé : référentiel des noms d’usage de la flore de l’ouest de la France (R.N.F.O), à l’exception du taxon sujet de l’article, voir le paragraphe Nomenclature.

1. La découverte

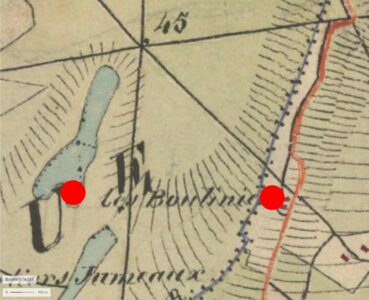

Le samedi 6 juin 2024, le groupe Anjou Bota a organisé une journée de découverte des laîches sur la commune de Longué-Jumelles en présence de l’auteur de Carex de France. Cette sortie botanique a eu lieu dans la forêt de Monnaie et ce fut une excellente idée car nous y avons trouvé pas moins de 23 espèces de laîches. Pour l’une d’elles, Carex punctata Gaudin, c’est seulement la quatrième station actuellement connue pour le Maine-et-Loire ; mais, beaucoup plus exceptionnel, c’est la découverte de Carex hartmaniorum A. Cajander, en toute fin de journée, alors que nous arrivions au bout d’une magnifique prairie hygrophile en plein cœur de la forêt. Ensuite, lors d’une deuxième visite de la station quelques jours plus tard, une mesure de son étendue ainsi que des relevés floristiques exhaustifs ont été réalisés et une deuxième station a été

découverte à quelques centaines de mètres plus à l’est de la première (carte 1).

2. Nomenclature

Cette laîche a été nommée en l’honneur de Carl Johan Hartman et de son fils Carl Hartman, botanistes suédois du xixe siècle. Cette espèce a été nommée initialement C. hartmanii. Cependant, comme son nom est censé être dédié aux Hartman père et fils, son nom doit être techniquement C. hartmaniorum (Koopman, 2022). Très proche morphologiquement de Carex buxbaumii Wahlenb., comme on le verra plus loin, elle en a été un temps considérée comme une sous-espèce : C. buxbaumii subsp. hartmanii (A. Cajander) Domin.

3. Historique et répartition

Il n’existe à ce jour qu’une seule mention historique de ce taxon dans tout l’ouest de la France. Elle provient de la Manche et date du xixe siècle. Cette citation de Corbière dans son Deuxième Supplément à la Flore de Normandie (Corbière, 1898) est initialement indiquée sous le nom de Carex buxbaumii mais R. Engel, dans le Monde des Plantes en 1953, a émis l’hypothèse qu’il s’agirait en réalité de Carex hartmaniorum (Engel, 1953 in des Abbayes et al., 1971). La station, initialement notée au bord d’une mare tourbeuse au lieu-dit Mare Noire dans les Landes de Lessay, est maintenant devenue un centre

d’enfouissement.

L’espèce, qui est une eurasiatique, a une répartition continentale en Europe centrale et septentrionale, jusque dans l’Ouest asiatique (Koopman, 2022).

En France, l’espèce est très rare et présente des populations ponctuelles dans l’extrême Est, l’est du Massif central et le Sud-Est (carte 2) ; dans les départements en rouge, l’espèce est notée dans moins de dix communes). L’espèce a été découverte il y a une dizaine d’année dans les Pyrénées-Orientales (Klesczewski, 2013) et plus récemment de l’autre côté de la frontière en Espagne, pour la première fois dans le pays, par une équipe franco-espagnole (Pérez-Haase et al., 2024). En revanche, l’essentiel des stations françaises se trouve en région Centre qui a une responsabilité importante en terme de conservation pour cette espèce.

4. Statuts de l’espèce en France

- Cotée NT dans la liste rouge nationale (UICN et al., 2018)

- Cotée VU/EN/CR sur les différentes listes rouges régionales (voir lien vers les différentes listes en bibliographie)

- Inscrite sur le Livre rouge tome 1 (Olivier et al., 1995)

- Protection régionale en Alsace (arrêté interministériel du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste nationale).

5. Description de Carex hartmaniorum trouvé à Longué-Jumelles

Lors de la découverte de l’espèce, un certain nombre de caractères ont été mesurés in situ, puis sur les échantillons d’herbier récoltés.

La plante de la station de Longué-Jumelles pousse en nappe, avec de longs rhizomes, formant une population très étendue sur 4 500 m² et relativement ouverte, à l’inverse d’une autre station que j’ai personnellement observée dans le sud-est de la France dans les Alpes-Maritimes qui forme aussi de grandes populations étendues mais beaucoup plus denses, vraisemblablement en raison de la fauche annuelle de la station qui limite la concurrence.

Les tiges florifères atteignent 55-61 cm de hauteur, ce qui est supérieur à ce qui a été noté dans la bibliographie et sur d’autres stations, probablement dû au caractère très concurrentiel de la station en l’absence de fauche récente. Elles sont trigones, de lisses à légèrement scabres dans la partie supérieure, et font 1-1,25 mm de diamètre sous l’inflorescence.

Les limbes sont plans, assez courts, larges de 3 mm et légèrement scabres sur les marges vers le sommet. Les gaines basales sont entières et brunes.

Les inflorescences, de 5,5-6 cm de long, sont munies d’épis groupés au sommet avec parfois l’épi inférieur éloigné. Elles sont composées d’un épi supérieur oblong à subcylindrique bisexué, mâle en bas et femelle en haut, la partie mâle occupant entre 25% et 95% de l’épi, ce qui est caractéristique de cette espèce, et de trois à quatre épis femelles subcylindriques à cylindriques, longs de 0,8-2,5 cm, sessiles, sauf l’inférieur courtement pédonculé. La bractée inférieure est foliacée, plus courte que l’inflorescence et non engainante.

L’écaille mâle est lancéolée, brune à nervure médiane plus claire et à apex aigu. L’écaille femelle est étroitement elliptique, pourpre foncé à nervure médiane verte, à apex aigu à acuminé, ± égale à l’utricule.

L’utricule est long de 2,8-3 mm, vert, elliptique, stipité, à bec très court bifide.

Enfin, la plante possède 3 stigmates.

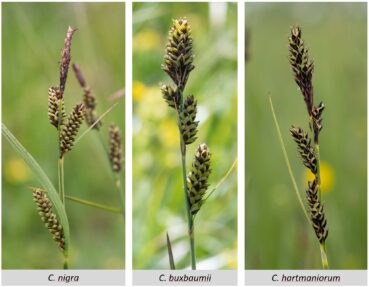

6. Comparaison C. hartmaniorum / C. buxbaumii / C. nigra

Dans le groupe des Carex hétérostachyés, C. hartmaniorum peut être confondu avec peu d’espèces, les principaux risques de confusion concernent C. buxbaumii et C. nigra (planche 1). Pour les distinguer, on utilise la clé suivante tirée de Hamon (2022) :

1. Fleurs femelles à 2 stigmates, épi terminal toujours entièrement composé de fleurs mâles …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… C. nigra

1’. Fleurs femelles à 3 stigmates, épi terminal à base composée de fleurs mâles occupant entre 10-100% de sa longueur ……………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………………………………. 2

2. Épi inférieur ± étroitement ovoïde à maturité ; épi terminal à base mâle occupant généralement 30-50% de sa longueur ; inflorescences majoritairement à 3 épis femelles et à bractée inférieure les dépassant généralement …………………………………………..…………………………………………..………………………………………………… C. buxbaumii

2’. Épi inférieur subcylindrique à subconique à maturité ; épi terminal à base mâle occupant 10-100% de sa longueur ; inflorescences majoritairement à 3-4 épis femelles et à bractée inférieure généralement plus courte qu’elles ………………………………..………..…………………………………………………….…………… C. hartmaniorum

En appliquant cette clé aux individus de la station on constate les faits suivants :

- tous les individus présentent 3 stigmates aux fleurs femelles et la base mâle de l’épi terminal n’est occupée qu’entre 25% et 95% de fleurs mâles, ce qui élimine donc nigra ;

- les épis inférieurs sont subcylindriques à cylindriques, il y en a généralement entre 3 et 4 et les bractées inférieures sont en majorité moins longues que les inflorescences, ce qui confirme hartmaniorum.

Sur cette station, rares étaient les individus à fort ratio mâle/femelle sur l’épi mâle, mais c’est peut-être le cas dans les autres populations de cette espèce. Cependant, il a été observé une forte variabilité de ce ratio dans la population (ce qui est typique de cette espèce).

7. Analyse floristique et autoécologique des deux stations

La première station de C. hartmaniorum se situe dans la zone de la forêt de Monnaie située au sud de la prairie des Prés Mélités, tandis que la seconde station se trouve dans une petite clairière à 820 m à l’est de la première.

La forêt de Monnaie semble avoir subi plusieurs changements durant les derniers siècles. En regardant tout d’abord la carte de Cassini (xviiie siècle), cette forêt semble être assez étendue, même si ce genre de cartes n’est pas très détaillé. En analysant ensuite la carte d’état-major (1820-1866), elle semble avoir diminué de moitié en surface par rapport à la carte de Cassini du siècle précédent, surtout dans sa partie sud. Cependant, une information capitale figure sur cette carte d’état-major : les deux prairies que l’on appelle de nos jours les Prés Mélités y figurent déjà, elles existent donc depuis plus de 150 ans. On peut aussi constater qu’une autre prairie existait juste au sud de ces deux prairies (carte 3).

De nos jours, nous disposons de plusieurs autres types de cartes qui peuvent nous aider dans notre analyse :

- la photo aérienne du site sur laquelle on distingue bien les deux prairies des Prés Mélités (carte 4), ainsi que celle accueillant la deuxième station de l’espèce. On peut aussi constater qu’à l’époque de la prise de vue deux autres prairies se trouvaient au sud des Prés Mélités, elles sont maintenant totalement boisées ;

- la carte géologique de la forêt : même si elle manque de précision, en la superposant avec la carte topographique de l’IGN (TOP25) du site (carte 5), on peut s’apercevoir que les deux stations se trouvent dans la même unité géologique représentée par des alluvions modernes (Fz).

Un relevé floristique exhaustif a été réalisé sur la première station, il met en lumière un certain nombre de similitudes avec les autres relevés effectués sur d’autres stations françaises de l’espèce (Galtier & Guillerme, 2011 ; Klesczewski, 2013 et 2019 ; Bodin, 1998). La Laîche des Hartman pousse au sein d’une prairie marécageuse acidiclinophile et oligotrophile. Les espèces listées ci-dessous ont été relevées dans cette prairie :

- Carex flacca flacca (Molinietalia caeruleae)

- Carex panicea (Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae)

- Carex pulicaris (Caricetalia nigrae)

- Carex tomentosa (Molinion caeruleae)

- Cirsium dissectum (Trocdario verticillati-Juncenion acutiflori)

- Cirsium tuberosum (Molinion caeruleae)

- Juncus acutiflorus (Juncion acutiflori)

- Juncus effusus (Juncion acutiflori)

- Lotus pedunculatus (Juncion acutiflori)

- Molinia caerulea (Molinietalia caeruleae)

- Scorzonera humilis (Juncion acutiflori)

- Succisa pratensis (Caricetalia nigrae)

Il est difficile de rattacher cet inventaire à un syntaxon sans un relevé phytosociologique, une partie des espèces annoncent potentiellement une prairie paratourbeuse, reste à savoir si celle-ci est plutôt de type acidiphile (Caricetalia nigrae/Juncion acutiflori) ou de type basiphile (Molinietalia caeruleae/Molinion caeruleae).

8. Perspectives

Les deux stations se trouvent au cœur d’une forêt domaniale gérée par l’Office national des forêts (ONF), qui a été informé de la découverte très rapidement. L’espèce pourra ainsi être prise en compte dans le plan de gestion en cours. De plus, un Plan d’action national Papillons devrait se mettre en place sur les Prés Mélités, ce qui pourrait être grandement bénéfique aux deux stations de Carex hartmaniorum. En effet, les prairies concernées ne sont plus fauchées depuis quelques années, ce qui a pour conséquence d’entraîner une densification de la végétation au détriment de C. hartmaniorum qui a maintenant du mal à percer et surtout d’entraîner la fermeture du milieu avec l’apparition des ligneux en provenance de la forêt. La station la plus menacée est la seconde, très envahie de ligneux et possèdant peu de pieds fleuris. Les deux stations sont donc potentiellement menacées à court terme, espérons que le plan d’action démarrera rapidement afin d’empêcher la disparition de cette espèce rare.

L’information transmise au Conservatoire botanique national de Brest a permis de communiquer sur cette découverte à travers une actualité sur son site internet (https://www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/s-informer-decouvrir/la-laiche-des-hartman-decouverte-dans-le-maine-et-loire). Ainsi le CBN de Brest va pouvoir prendre en compte cette nouvelle espèce dans le travail d’actualisation de la liste rouge régionale actuellement en cours, ainsi que dans la future révision de la liste des plantes protégées en Pays de la Loire.

De plus, la photo satellite montre quelques zones qui pourraient potentiellement accueillir l’espèce dans la même zone géologique que les deux stations connues et il serait peut-être intéressant d’examiner la zone correspondant à l’ancienne prairie située au sud des Prés Mélités, afin de potentiellement découvrir de nouvelles stations de C. hartmaniorum (carte 6).

Bibliographie

Tous les liens vers les pages internet citées ont été vérifiés au 31/12/2024.

Abbayes H. (des), Claustres G., Corillion R. & Dupont P., 1971, réédition 2012. Flore et végétation du Massif armoricain, 1 – Flore vasculaire. Edition d’Art Henry des Abbayes : 917.

Bodin Ch., 1998. Carex hartmanii Cajander en Sologne. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, n. s., 29 : 95-100.

Corbière L., 1898. Nouvelle Flore de Normandie, 2e supplément : 150-200.

Galtier J. & Guillerme N., 2011. Carex hartmanii Cajander en région Rhône-Alpes. Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 80e année (1-2) : 5-12.

Hamon D., 2022. Carex de France, Manuel d’identification de terrain. Biotope, Mèze, 384 p.

Klesczewski M., 2013. La Laîche de Hartman (Carex hartmanii Cajander), taxon nouveau pour la chaîne pyrénéenne. Poster présenté au Xe colloque de botanique pyrénéo-cantabrique, Luchon.

Klesczewski M., 2019. La Laîche de Hartman : actualité en Brenne et contexte européen. Magazine Recherches naturalistes, 8 HS : 22-27.

Koopman J., 2022. Carex Europaea, 3rd edition, Margraf Publishers GmbH, Weikersheim, 808 p.

Olivier L., Galland J.-P. & Maurin H. (coord.), 1995 – Livre rouge de la flore menacée de France, 1 – Espèces prioritaires. Patrimoines naturels 20 : LXXXVI + 486 + CLIX p.

Pérez-Haase A., Jiménez-Mejías P., Andrieu F., Richard L., Lewin J.-M., Martín-Bravo S. & Luceño M. 2024. Carex hartmaniorum (Cyperaceae) a new species for the Spanish Flora. Mediterranean Botany 45 (1), e90827, https://doi.org/10.5209/mbot.90827.

Terrisse, J. (coord.), 2012. Guide des habitats naturels du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature, Fontaine-le-Comte, 476 p.

R.N.F.O (Référentiel des noms d’usage de la flore de l’ouest de la France), cbnbrest.fr/rnfo/.

Remerciements

L’auteur remercie tout d’abord le groupe Anjou Bota et plus particulièrement Émilie Vallez pour l’organisation de la journée de découverte des laîches en Maine-et-Loire ayant permis la découverte de Carex hartmaniorum. Il remercie également Julien Geslin, Hermann Guitton (CBN Brest) et Émilie Vallez pour la relecture et l’enrichissement du manuscrit. Plus d’informations sur le groupe Anjou bota à https://www.tela-botanica.org/projets/anjou-bota/.