Translocation de plantes vivaces protégées comme mesure compensatoire : deux retours d’expériences d’Occitanie

Title

Translocation of protected perennials as an offset measure: two case studies from the Occitanie region

Résumé

L’article présente des résultats inédits des suivis scientifiques mis en œuvre pour évaluer l’efficacité de deux translocations règlementaires réalisées dans le cadre de mesures compensatoires (Gladiolus dubius en Camargue gardoise ; Leucojum aestivum sur l’étang de l’Or). Une stratégie de compensation, alternative à la translocation, est proposée.

Abstract

The article presents unpublished results from scientific monitoring carried out to assess the effectiveness of two regulatory translocations carried out as part of compensatory measures (Gladiolus dubius in the Camargue gardoise; Leucojum aestivum in the Etang de l’Or area). An offset strategy, alternative to translocation, is proposed.

1. Préambule

D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN/SSN, 2012), la translocation est définie comme le mouvement dirigé par l’Homme d’organismes vivants d’un lieu donné vers un autre. Dans le cadre de mesures compensatoires, il s’agit d’une technique d’ingénierie écologique qui vise un transfert de plantes vivantes, provenant le plus souvent d’une population naturelle, vers une nouvelle localisation (appelée site d’accueil).

Les mesures compensatoires décrites ici s’inscrivent dans le cadre de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » (ERC) qui est un dispositif légal du code de l’environnement (article L. 110-1). Cet article cite notamment le principe suivant : « 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975398).

D’après Julien (2022 : 27), « la séquence ERC repose sur un principe fondamental en droit de l’environnement, qui est le principe d’absence de perte nette (APN) de biodiversité, voire de gain de biodiversité […]. Ainsi, pour compenser la perte de biodiversité due aux impacts résiduels, il faut proposer des mesures permettant un gain de biodiversité qui n’aurait pas pu être atteint sans cette mesure (principe d’additionnalité écologique) afin de parvenir à une absence de perte nette de biodiversité (Levrel et al., 2018).

Ici, nous présentons les premiers résultats des suivis scientifiques mis en œuvre pour évaluer l’efficacité de deux translocations règlementaires réalisées dans le cadre de mesures compensatoires en Occitanie : une première action concernant le glaïeul douteux (Gladiolus dubius Guss.) en Camargue (Le Grau-du-Roi, Gard) et une seconde visant la nivéole d’été (Leucojum aestivum L.) sur l’étang de l’Or (Marsillargues, Hérault).

Les translocations décrites ici ont été proposées en tant que mesures compensatoires pour des impacts résiduels non évitables. Ces actions sont qualifiées de « translocations réglementaires » (Julien, 2022 : 22). Des mesures d’accompagnement ont également été définies dans la doctrine de la séquence ERC. Elles sont souvent proposées, mais n’ont pas de caractère obligatoire.

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Occitanie a été sollicité à plusieurs reprises pour accompagner de telles translocations réglementaires sur des sites dont il est gestionnaire. Les mesures compensatoires qui financent ce type d’actions prévoient généralement la mise en œuvre d’un suivi scientifique protocolé qui permet d’évaluer la pertinence des translocations. La publication des résultats à intervalles réguliers complète la démarche de compensation et mériterait d’être systématiquement prévue lors de la définition des mesures compensatoires et du calibrage du plan de financement les accompagnant (voir à ce sujet p. ex. Doyle et al., 2023).

2. Contextes

2.1. Glaïeul douteux (Gladiolus dubius Guss.)

Présentation de l’espèce

Le glaïeul douteux (Gladiolus dubius Guss. ; photo 1) est une géophyte à corme de répartition ouest-méditerranéenne (Tison, 2014a), protégée à l’échelle nationale (MNHN & OFB, 2003-2025a). En Occitanie, l’espèce est relativement répandue dans les plaines littorales jusqu’aux contreforts, à des altitudes inférieures à 500 m (DREAL Occitanie, 2025a). Le glaïeul douteux fréquente différents habitats typiquement méditerranéens, par exemple les prés saumâtres à jonc maritime (Klesczewski, 2014), les prairies à brachypode de Phénicie (Rossi & Klesczewski, 2024), des prairies méditerranéennes sur suintements temporaires ou en fond de vallon (Saint-Pierre, 2024) ou encore des coteaux de garrigue d’apparence aride (Silvéréano, 2019).

Mesures compensatoires

La réglementation française précise que toute destruction, capture ou enlèvement d’espèces animales ou végétales protégées (tant au niveau national que régional ou départemental) nécessite une demande de dérogation, accordée par le préfet du département du lieu de l’opération, après avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN). Sur la commune du Grau-du-Roi (Gard), le projet de construction du lotissement Les Orchidées a fait l’objet d’une demande de dérogation, entre autres pour la destruction directe de spécimens et indirecte d’habitats d’espèces végétales protégées, parmi lesquelles Gladiolus dubius. Le dossier de demande de dérogation a été examiné par le CNPN et a reçu un avis favorable sous conditions le 1er décembre 2014 pour le volet flore. À la suite de cet avis, le préfet du Gard a validé la demande de dérogation par l’arrêté préfectoral relatif aux espèces protégées n° 2015023_0010, en date du 23 janvier 2015. L’article 3 de cet arrêté préconise notamment une restauration puis un entretien de milieux naturels favorables aux espèces visées par la dérogation, sur une superficie de 28 ha à rétrocéder au Conservatoire du littoral. La mesure C4 vise spécifiquement la « transplantation des individus de Glaïeul douteux ». Le dossier de saisine du CNPN produit par le bureau d’études ECO-MED (Lejeune et al., 2014) précise qu’une centaine de cormes devait être transplantée. Dans ce contexte, il est à souligner qu’auparavant l’espèce n’était pas connue dans ce secteur. De ce fait, il s’agit ici d’une « migration assistée » vers un site supposé favorable à l’espèce dans le futur (voir p. ex. Julien, 2022 : 19).

L’arrêté préconise par ailleurs la rédaction d’un plan de gestion du site de compensation (Klesczewski et al., 2017) portant sur une période de trente ans, ainsi qu’une mesure d’accompagnement qui consiste à élaborer un itinéraire technique pour la transplantation des plants de Gladiolus dubius. Finalement, l’arrêté demande la réalisation de suivis permettant l’évaluation de l’efficacité des actions de gestion. D’après le texte de l’arrêté, ces suivis viseront à évaluer, entre autres, l’efficacité de la transplantation du Glaïeul douteux, avec comme indicateur le taux de survie des cormes transplantés.

Site d’accueil

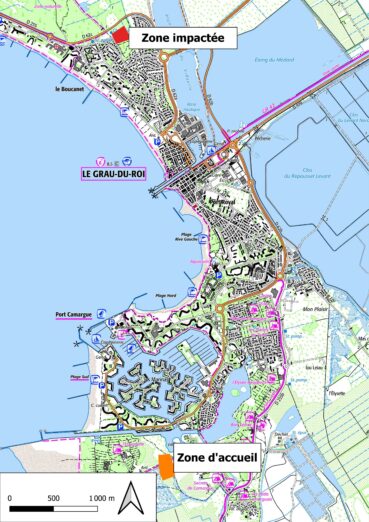

Le site d’accueil des cormes de Gladiolus dubius est défini par l’arrêté préfectoral, sur proposition du bureau d’étude ECO-MED en charge de la rédaction du dossier de saisine du CNPN relatif à la demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces végétales et animales protégées (Lejeune et al., 2014). Cette propriété communale de 28 ha située au lieu-dit de « Salonique » a fait l’objet d’une rétrocession au Conservatoire du littoral et fait désormais partie du site naturel protégé de l’Espiguette. Ce site emblématique qui s’étend sur plus de 2 000 ha est géré par la commune du Grau-du-Roi et le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en tant que gestionnaire associé.

Le site de Salonique est localisé à 5 km à vol d’oiseau au sud du site d’origine des cormes (carte 1). Le rapport du bureau ECO-MED annexé à l’arrêté préfectoral soulignait l’absence de glaïeul douteux dans le site d’accueil, mais signalait sa présence ponctuelle dans le secteur de l’Espiguette (Lejeune et al., 2014). Ce rapport précise (p. 77) : « Mesure C4 : Transplantation des individus de Glaïeul douteux. L’objectif est de créer une nouvelle population de Glaïeul douteux au sein des parcelles compensatoires au sein desquelles l’espèce n’est pas signalée. L’opération se déroulera en plusieurs phases :

- phase 1 : transfert de population potentiellement détruite ;

- phase 2 (conditionnelle dans le cas d’un échec de la phase 1) : financement de la mise au point d’un itinéraire technique et transplantation d’individus issus de culture. ».

Reste à souligner que les éventuelles causes d’un échec de la phase 1 ne sont pas discutées et qu’il n’est pas non plus précisé dans quel site les transplantations en phase 2 sont censées être réalisées.

La végétation du site d’accueil est constituée de groupements typiquement littoraux, psammophiles, tels que les prés salés à Juncus acutus et J. maritimus et les steppes salées à Limonium girardianum. Ces végétations dénotent d’une teneur en sel du substrat plus importante que dans le site d’origine des cormes de glaïeul douteux.

Protocoles de translocation et de suivi

Comme préconisé par l’arrêté préfectoral, un itinéraire technique a été rédigé avant le prélèvement des cormes sur le site impacté (Klesczewski, 2015). Ce document précisant les éléments techniques de prélèvement sur le site impacté et de mise en place dans le site de compensation a permis d’accompagner les différents chantiers. Le compte-rendu du chantier (Tanné et al., 2015) précise les techniques employées :

- prélèvement des cormes localisés au préalable par creusement manuel, le 26 août 2015 ;

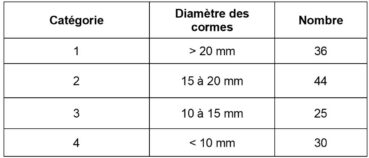

- tri des cormes selon leur diamètre (quatre catégories) et stockage dans un bac rempli de sable;

- au total, 105 cormes ont été prélevés (tableau 1) ;

- observation de la profondeur du sol à laquelle se trouvent les cormes, afin de déterminer une « profondeur de plantation moyenne idéale » ; résultats : 10 cm de profondeur en moyenne pour les cormes de diamètre supérieur à 1 cm, et 3 cm de profondeur en moyenne pour les cormes de diamètre inférieur à 1 cm ;

- les cormes ont été stockés dans leur substrat d’origine, dans des bacs dédiés ;

- des graines ont également été prélevées à l’occasion et remises au CBNMed pour conservation en banque de semences. Ces graines pourraient permettre une multiplication en culture comme évoqué pour la phase 2 optionnelle en cas d’échec de la transplantation des cormes.

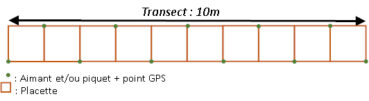

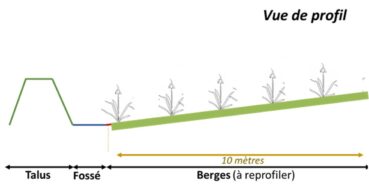

Le second chantier de plantation des cormes dans le site de compensation a eu lieu le 7 septembre 2015. Sur trois transects d’une longueur de 10 m (carte 2), la biomasse végétale présente a été prélevée et extraite en dehors du site (photo 3).

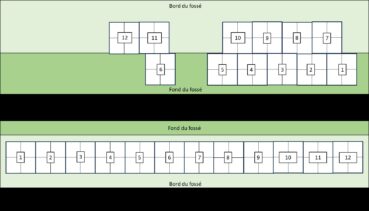

Les transects sont constitués de dix placettes alignées d’1 m2. Afin de garantir la pérennité du suivi, les transects ont été relevés au GPS et marqués de façon permanente, à l’aide de piquets et d’aimants de géomètre enterrés, sur onze points (figure 1). Ce type de dispositif permet de retrouver les placettes de suivi au centimètre près. Ces placettes de 1 m × 1 m sont divisées en cent carrés de 10 cm × 10 cm appelés mailles (photo 4). Les emplacements précis des cormes (à l’échelle de la placette) ont été notés afin de suivre l’évolution des individus au fil des années. Dans chaque placette ont été plantés trois à cinq cormes, donc un peu plus de trente cormes par transect. La taille du corme (tableau 1) a été également notée lors de la plantation.

La plantation s’est effectuée en fonction de la taille des cormes, à la « profondeur moyenne idéale » telle que constatée lors des prélèvements. Le sol de la zone de prélèvement a été extrait, ce qui a permis de reboucher les trous de plantation avec le substrat initial sur lequel se développaient les glaïeuls.

Le suivi d’une station naturelle relativement importante au Bois du Boucanet sert de zone témoin depuis 2017.

2.2. Nivéole d’été (Leucojum aestivum L.)

Présentation de l’espèce

La nivéole d’été (Leucojum aestivum L. ; photo 2) est une plante bulbeuse, poussant en touffes généralement lâches (Tison, 2014b), protégée à l’échelle nationale et déterminante sur les listes ZNIEFF de multiples régions de la France continentale dont l’Occitanie (MNHN & OFB, 2003-2025b). Le travail intitulé Hiérarchisation des taxons – Stratégie de conservation de la flore vasculaire en région méditerranéenne coordonné par le CBN méditerranéen (Le Berre & Diadema, 2021) attribue à l’espèce un niveau de priorité « 2 = fort ».

En Occitanie, l’espèce est connue dans les plaines littorales jusqu’aux contreforts, à des altitudes inférieures à 500 m, notamment à l’est de Montpellier (étang de l’Or, Camargue gardoise) et dans la plaine entre Béziers et Narbonne (DREAL Occitanie, 2025b). La nivéole d’été affectionne des milieux humides toute l’année, telles que les ripisylves à frêne oxyphylle (Klesczewski, 1995), les formations de type roselières et mégaphorbaies (Descoings, 1997 ; Delcourt et al., 2007) ou encore les prairies littorales sous influence d’eau douce (Klesczewski, 2014 ; Delcourt et al., 2007).

Mesures compensatoires

Des stations de nivéoles d’été se trouvaient dans l’emprise du projet d’élargissement de la RD 61 entre Lunel et la Grande Motte, sur la commune de Marsillargues (Hérault, France). Des mesures d’accompagnement ont été définies dans le cadre de l’arrêté préfectoral n° DDTM34-2011-10-01673 pour expérimenter les conditions de recolonisation de la Nivéole d’été à partir de la translocation de bulbes issus de la zone impactée.

Les mesures d’accompagnement correspondantes ont visé la translocation, en 2018, de quatre cents bulbes issus de la multiplication de cent vingt individus prélevés de la zone impactée par le projet d’aménagement vers une prairie hygrophile à proximité. Le suivi scientifique de cette translocation sur une période de trente ans fait également partie de la mesure. Ce suivi est assuré par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie avec l’appui technique du Conservatoire botanique national méditerranéen (CBNMed).

Site d’accueil

Deux stations de nivéoles d’été ont été suivies dans le cadre de cette étude (carte 3) : la station transplantée dans le cadre du projet d’élargissement de la RD 61 et une station naturelle servant de témoin et située le long d’un fossé dans une prairie hygrophile. Les deux stations se situent à Marsillargues (Hérault, France) sur le lieu-dit de la « Palus ». La parcelle où la station a été transplantée est une parcelle en propriété du Conseil départemental de l’Hérault en convention de gestion avec le CEN Occitanie et gérée par un éleveur (bovins/équins de race camarguaise) au travers d’un bail rural à clauses environnementales. La parcelle avec la station naturelle est localisée sur une propriété communale gérée par un autre éleveur de bovins de race camarguaise. Les deux parcelles se situent sur des sols argilo-limoneux de type fluviosol (Falipou et al., 1999) et sur une couche géologique d’alluvions argilo-sableuses à graviers et galets, limons des terrasses holocènes (couche « Fz » ; Rossi et al., 2003) à une altitude de -0,5 à 1 m NGF.

Protocoles de translocation et de suivi

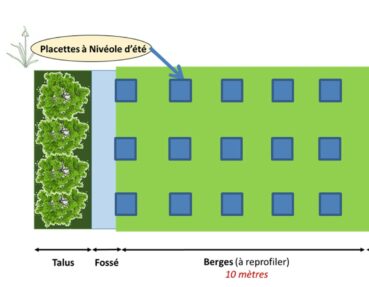

Dans le site d’accueil, les conditions stationnelles, notamment hydrologiques, en bordure du fossé devant accueillir les bulbes de nivéole n’étaient pas précisément connues. Pour trouver la distance optimale d’implantation des bulbes, le dispositif retenu est constitué d’une série de vingt transects parallèles disposés perpendiculairement au fossé. Le long de chaque transect, les bulbes ont été implantés dans cinq poquets distants de 50 cm, 2, 4, 6 et 7,5 m par rapport au niveau d’eau du fossé au moment de la transplantation. Chaque poquet a reçu quatre bulbes de nivéoles (figures 2 et 3). Au total, quatre cents bulbes de nivéoles ont été transplantés.

La station naturelle servant de zone témoin est pâturée par des vaches camarguaises, le plus souvent en période printanière, donc au moment de l’émergence des nivéoles. Cependant, le pâturage est extensif et la zone de nivéoles n’est pas surpâturée voire peu exploitée lors du suivi. Cette station témoin sert de référence pour analyser si l’évolution constatée sur la zone de translocation est liée à la gestion ou à des variations pédoclimatiques.

Le suivi de station naturelle consiste en deux transects de douze quadrats de 1 m² répartis le long du fossé, disposés en fonction de la distribution de la population naturelle (figure 4). La présence/absence de pieds de nivéoles d’été est renseignée au sein de chaque cellule de quadrat de 1 m² (cellule de 50 cm × 50 cm). Le suivi a été réalisé annuellement sauf en 2020. Pour chaque quadrat, il a été noté le nombre de bulbes ayant développé une partie végétative.

Analyses statistiques

Les analyses ont été réalisées à partir du logiciel R (version 4.3 ; R Core Team, 2021). Afin d’étudier si le taux de présence des nivéoles d’été sur les stations naturelles était corrélé aux années de suivi, un test de corrélation de Spearman a été utilisé du fait de l’absence d’homogénéité de la variance.

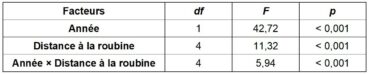

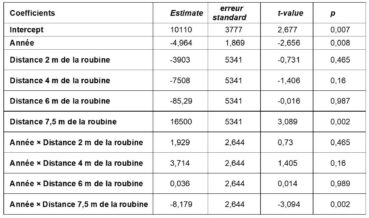

Afin d’étudier l’effet de la distance et des années de suivi sur le taux de survie des nivéoles d’été transplantées, un simple modèle linéaire a été utilisé et une Anova a été appliquée pour analyser l’effet des différentes variables explicatives.

3. Résultats

3.1. Glaïeul douteux (Le Grau-du-Roi, Gard)

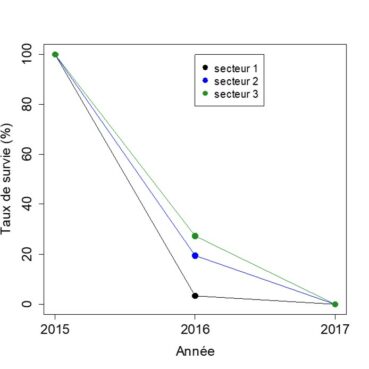

Dès la première année de suivi, le taux de survie des cormes était inférieur à 30 % sur les trois transects. Après deux ans déjà, la totalité des individus transplantés avait disparu (figure 5).

3.2. Nivéole d’été (Marsillargues, Hérault)

Zone d’implantation

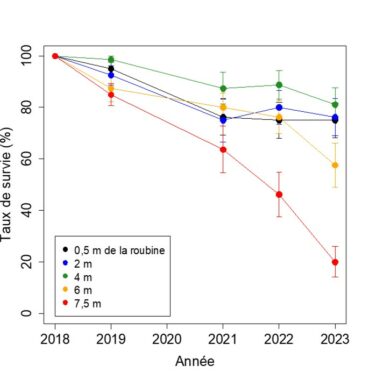

Suite à l’implantation, la survie des bulbes de nivéoles d’été a chuté pour atteindre un taux moyen de 62 %, soit 248 bulbes au stade végétatif en 2023. Cette diminution au fur et à mesure des années est significative et varie suivant la distance d’implantation (Anova, p(année) < 0,001, p(année × distance) < 0,001 ; tableau 2). Le taux de survie semble se stabiliser à partir de 2021 pour les distances d’implantation les plus proches du niveau d’eau de référence du fossé (0,5, 2 et 4 m ; figure 6). A contrario, le taux de survie sur les distances d’implantation les plus éloignées (4 et 6 m) continue de chuter. Cependant, seule l’évolution dans le temps du taux de survie des bulbes implantés à 7,5 m se différencie significativement des autres distances d’implantations (p(année × implantation 7,5 m) < 0,001 ; tableau 3).

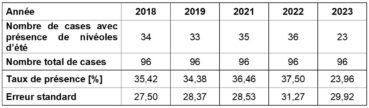

Zone témoin

Le taux de présence sur les cinq années de suivi est de 33,5 %. Celui-ci est assez stable à l’exception de 2023 où le taux a chuté de plus de 10 % comparé aux autres années (tableau 4). Cependant, le test de corrélation de Spearman montre que le taux de présence n’est pas significativement corrélé aux années (p = 0,88).

Les suivis de la zone témoin montrent peu de variation interannuelle. Sur la zone transplantée, l’évolution du nombre de bulbes ne suit pas la même logique que sur la zone témoin. L’évolution dans le temps constatée sur le taux de survie des populations transplantées semble donc principalement liée aux conditions d’implantation et non à d’autres facteurs avec variations interannuelles comme les conditions climatiques.

4. Discussion

4.1. Les translocations : une stratégie à risque

Les résultats obtenus par ces deux expérimentations de translocation indépendantes sont très contrastés et d’autant plus intéressants. Malgré de nombreuses précautions et un encadrement technique précis et permanent, la translocation des cormes de Gladiolus dubius s’est soldée par un échec flagrant au bout de deux ans déjà. Le taux de survie de Leucojum aestivum quant à lui dépasse les 70 % pour les bulbes plantés à proximité de la roubine (distance entre 0,5 et 4 m). Ce résultat paraît tout à fait satisfaisant et conforme aux objectifs de la compensation. Même si nous ne disposons pas de données suffisantes pour une affirmation statistiquement valable, une différence majeure entre les deux expérimentations saute à l’œil : le glaïeul douteux a été transplanté vers un site dont il était absent, alors que la nivéole d’été possédait une population naturelle à proximité immédiate du site d’accueil.

En effet, l’hypothèse sous-jacente à la « création de nouvelles populations » nous paraît questionnable dans la mesure où on pourrait raisonner de la façon suivante : si une espèce n’est pas développée sur un site naturel donné, au moins un des facteurs stationnels qui y sont effectifs lui est défavorable. D’ailleurs, la forte chute du taux de survie de Leucojum aestivum sur les stations au-delà de 7 m de la roubine montre qu’une distance de 3-4 m suffit pour s’écarter des conditions optimales d’implantation. La présence de l’habitat caractéristique de l’espèce ne garantit donc pas de bonnes conditions d’implantation. Une translocation de l’espèce vers un site où elle est originellement absente serait par conséquent vouée à l’échec, à terme. Elle l’est d’ailleurs d’autant plus quand les effets à venir du changement climatique ne sont pas pris en compte. Au Grau-du-Roi, le glaïeul douteux a été transloqué vers une parcelle située 5 km plus au sud de sa localité d’origine. Le site d’accueil est déjà sous l’influence marquée des nappes littorales saumâtres. Ce biseau salé avancera au cours des prochaines décennies et rendra le site encore plus défavorable au glaïeul douteux. Dans ce contexte, une citation de Commander et al. (2018 : 11) nous paraît pertinente : « Ces translocations [migrations assistées] sont des projets potentiellement à haut risque, dont le succès est souvent difficile à prévoir, et qui ne devraient être réalisés qu’après une évaluation approfondie des risques » (à ce sujet voir aussi Pérez et al., 2012).

Ces risques sont en effet relativement bien connus et paraissent particulièrement élevés pour les espèces de végétations sous influence saumâtre et herbacées. Par exemple, les résultats des analyses menées par D’Agostino et al. (2024) indiquent un taux de survie moyen pour les espèces de prés salés proche de seulement 10 % et pour les espèces d’autres groupements herbacés d’environ 35 %. De façon équivalente, Godefroid et al. (2025) ont très récemment compilé les données disponibles à l’échelle mondiale. Ces auteurs constatent un échec des translocations proche de 50 % après cinq ans et concluent sans approfondir : « Cela soulève des questions quant à l’efficacité des approches actuelles en matière de translocation ».

Force est donc de constater que les translocations réglementaires comportent des risques d’échec tout à fait considérables. Pourtant, Julien (2022 : 22) constate que « les translocations réglementaires sont de plus en plus utilisées et semblent permettre de rendre un projet d’aménagement plus acceptable ». Au vu de ces risques, l’objectif « absence de perte nette de biodiversité » (Levrel et al., 2018) visé par la loi ne sera pas atteint par un nombre significatif de projets de compensation.

En première conclusion il nous semble que l’actuelle stratégie de compensation par translocation est axée sur les individus : les arrêtés visent la translocation du nombre exact d’individus impactés, notamment sans tenir compte de l’échelle population dans son territoire. Or, les lignes directrices de l’Union internationale pour la conservation de la nature stipulent : « Un transfert aux fins de la sauvegarde consiste à déplacer délibérément un organisme d’un site pour le relâcher dans un autre. Il doit viser à produire un avantage mesurable pour la sauvegarde au niveau d’une population, d’une espèce ou d’un écosystème, et non à profiter aux spécimens transférés » (IUCN/SSN, 2012 : 3).

Sur cette base, il nous paraît intéressant d’envisager une stratégie de compensation potentiellement plus pertinente pour l’atteinte des objectifs « absence de perte nette de biodiversité (APN) » et « avantage mesurable à l’échelle d’une population ».

4.2. Comment compenser de façon moins risquée ?

Une stratégie alternative est évoquée par Julien (2022 : 36) : « La translocation est une technique qui est préconisée en dernier recours : en effet, il s’agit d’une pratique risquée et les échecs restent encore nombreux et dépendants de différents facteurs biologiques, mais aussi techniques et logistiques, voire économiques. Avant d’entreprendre une translocation, il faut donc se demander s’il existe d’autres alternatives moins risquées » (IUCN/SSC, 2013). Il est par exemple parfois plus efficace de mener une action de gestion en faveur de populations de l’espèce cible afin d’augmenter leurs effectifs, surtout quand la translocation est connue comme étant risquée sur la base de retours d’expérience. Dans ce contexte, une autre citation paraît pertinente : « La gestion in situ de la biodiversité doit rester le principe de la conservation, en tenant compte des risques et des incertitudes qui augmentent avec le temps en raison du changement climatique ».

Pour l’exemple du glaïeul douteux, la compensation demandée concernait cent cinq cormes. Une stratégie alternative de compensation pourrait viser l’acquisition, au profit d’une structure appropriée (Conservatoire du littoral, CEN), d’un ou plusieurs sites avec présence avérée de l’espèce, mais en état de conservation de l’habitat considéré comme défavorable, d’après une méthode d’évaluation standardisée (p. ex. Klesczewski et al., 2010). Avant la mise en œuvre de la compensation, la population de glaïeul douteux présente serait très précisément inventoriée. L’objectif de la gestion conservatoire pour la compensation consisterait alors à augmenter la population de l’espèce d’au moins cent cinq individus au cours de la durée prévue par l’arrêté préfectoral.

Cette stratégie présente des avantages, notamment écologiques, évidents :

- il est garanti que le site de compensation est favorable à l’espèce visée ;

- les coûts souvent très importants des chantiers de prélèvement et de transplantation sont totalement évités ; le budget ainsi économisé pourrait être favorablement basculé vers l’acquisition de parcelles attenantes au site afin d’augmenter la superficie du site compensatoire ; il pourrait par exemple s’agir de parcelles fortement dégradées dont la restauration écologique apporterait un gain de biodiversité – ordinaire ou non – évident ;

- les risques si souvent évoqués liés à la transplantation et la pollution génétique de la population déjà présente sont réduits à zéro.

Elle est par ailleurs conforme aux engagements formulés par la Fédération des conservatoires d’espaces naturels (2025) dans sa « Charte Éviter – Réduire – Compenser ». Cette charte préconise notamment de privilégier la recherche de mesures de désartificialisation et d’augmentation de la résilience des milieux naturels. Les sites visés doivent par ailleurs permettre une réelle restauration des milieux naturels et/ou de leur fonctionnalité.

Dans certains cas particuliers, des actions de translocation d’espèces vivaces vers des sites à proximité de la population impactée, donc sans risque de pollution génétique, restent envisageables, sous forme de mesures d’accompagnement en complément des mesures de compensation.

Reste à signaler qu’un exemple correspondant à cette stratégie est en cours de mise en œuvre, pour Gladiolus dubius dans l’Hérault. Pour une population impactée par la construction d’une route, la translocation des cormes concernés avait été définie comme mesure compensatoire. Sur proposition du CBN méditerranéen, une mesure d’accompagnement est également mise en œuvre. Celle-ci vise l’inventaire, à l’échelle du territoire, des populations de glaïeul douteux en vue d’un travail de maîtrise foncière et de gestion conservatoire favorable au taxon. Les premières prospections systématiques, à l’échelle de mailles de 100 m de côté, ont eu lieu dès la saison 2024. Ces recherches de terrain ont en effet permis la détection de plusieurs populations de G. dubius jusqu’alors totalement inconnues, dont plusieurs en état de conservation dégradé car sur site très embroussaillé, et par conséquent améliorable. D’après nous, cet exemple d’actualité indique la voie à suivre, à un détail près : la gestion conservatoire des populations à l’échelle du territoire devrait être prioritairement désignée comme mesure compensatoire.

4.3. Stratégie préconisée

En résumé et sur la base des expériences acquises et des exemples de projets décrits ci-dessus, nous proposons aux acteurs de la compensation la stratégie de compensation suivante, pour les espèces végétales.

Mesures compensatoires prioritaires

- Acquisition foncière avec statut d’inaliénabilité des parcelles de compensation (rétrocession au Conservatoire du littoral, fondation ENF ou aux conservatoires d’espaces naturels. À défaut, des garanties foncières peuvent être apportées par des outils réglementaires (arrêtés préfectoraux de protection de biotope ou d’habitats naturels).

- Gestion conservatoire de parcelles de compensation avec présence de l’espèce visée.

- Suivi scientifique annuel et valorisation des résultats à intervalles réguliers, avec mise à disposition des résultats bruts en base de données nationale.

Mesures d’accompagnement

- Expérimentation de modes de gestion innovants pour favoriser les populations d’espèces visées (par exemple ancrage de grilles métalliques au ras du sol permettant d’empêcher la prédation des géophytes par les grands mammifères (sangliers, blaireaux…).

- Translocations d’individus impactés vers des sites d’accueil identifiés à proximité (moins de 5 km) et ayant fait l’objet d’une analyse de pertinence ; cette analyse préalable doit tenir compte des modifications de milieu prévisibles en lien avec les changements globaux en cours (p. ex. sélection de parcelles dont la salinité sera favorable au cours des prochains siècles).

Bibliographie

Commander L.E., Coates D., Broadhurst L., Offord C.A., Makinson R.O. & Matthes M., 2018. Guidelines for the translocation of threatened plants in Australia, third Edition. Australian Network for Plant Conservation, Canberra, 164 p., https://www.anpc.asn.au/wp-content/uploads/2019/03/Translocation-Guidelines_FINAL-WEB2.pdf.

D’Agostino M., Cao Pinna L., Carboni M., Assini S., Bacchetta G., Bartolucci F., Brancaleoni L., Buldrini F., Carta A., Cerabolini B., Ceriani R.M., Clementi U., Cogoni D., Conti F., Crosti R., Cuena-Lombraña A., De Vitis M., Di Giustino A., Fabrini G., Farris E., Fenu G., Fiorentin R., Foggi B., Forte L., Garfì G., Gentili R., Giusso Del Galdo G.P., Martinelli V., Medagli P., Nonis D., Orsenigo S., Paoli L., Pierce S., Pinna M.S., Rainini F., Ravera S., Rossi G., Schettino A., Schicchi R., Troìa A., Varone L., Zappa E. & Abeli T., 2024. Best practices, errors, and perspectives of half a century of plant translocation in Italy. Conservation Biology 38, e14233, https://doi.org/10.1111/cobi.14233.

Delcourt V., Georges N., Prat M., Rufray X., Klesczewski M., Barret J., Grillas P., Poulin B., Kayser Y., Romani M., Sourribes V.-C. & Pibot A., 2007. Catalogue régional des mesures de gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire – type lagunes littorales. DIREN L-R, Biotope, CEN L-R, Tour du Valat, Pôle relais lagunes méditerranéennes, 274 p., http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2007-09-18_Referentiel_gestion_lagunes_DIREN_LR5_cle5ef197.pdf.

Descoings B., 1997. Phorbe, phorbaie, mégaphorbaie : une famille de termes phytogéographiques. Le Journal de botanique 4 : 50, https://doi.org/10.3406/jobot.1997.1688, www.persee.fr/doc/jobot_1280-8202_1997_num_4_1_1688.

Doyle C.A.T., Abeli, T., Albrecht, M.A. et al., 2023. Achieving conservation outcomes in plant mitigation translocations: the need for global standards. Plant Ecology 224 : 745-763, https://doi.org/10.1007/s11258-023-01310-8.

DREAL Occitanie, 2025a. Fiche de Gladiolus dubius Guss., https://sinp-occitanie.fr/atlas/espece/100269 [21/04/2025].

DREAL Occitanie, 2025b. Fiche de Leucojum aestivum L., https://sinp-occitanie.fr/atlas/espece/105827 [21/04/2025].

Falipou P., Bornand M., Barthes J.-P. & Bonfils P., 1999. Carte des pédopaysages du Languedoc-Roussillon. Département de l’Hérault, UCS n° 10602.

Fédération des conservatoires d’espaces naturels, 2025. Charte Éviter – Réduire – Compenser, https://reseau-cen.org/wp-content/uploads/conservatoire-charte-4volets.pdf [27/04/2025].

Godefroid S., Lacquaye S., Ensslin A., Dalrymple S., Abeli T., Branwood H., Ferrando Pardo I., Ferrer Gallego P.P., Zippel E., Gouveia L., Lobo C.A., Fernandes F., Rasp M., Daco L., Séleck M., Frankard Ph., Fischer L.K., Koutsovoulou K., Finger A., Valkó O., Garfi G., Španiček B., Bürli S., Dickenmann R., Jones J., Guyonneau J., Papuga G., De Vitis M., Fenu G., Van Rossum F., Cogoni D., Foster G., Julien M., Piqueray J., Vít P., Bonnet V., Carta A., Descombes P., Lazarević M., Müller N., Orsenigo S., Ravera S., Sild M., Smyth S., Wagner T.C., Walisch T., Ballian D., Cambria V.E., Colas B., Dixon L., Draper D., Froidevaux V., Pagitz K., Pánková H., Pankhurst T., Preston J., Prunier P., Saura‑Mas S., Sartori K., Socher S.A., Stanik N., Wunderli A., Nikowitz T. & White F.J., 2025. Current state of plant conservation translocations across Europe: motivations, challenges and outcomes. Biodiversity and Conservation 34, 769-792, https://doi.org/10.1007/s10531-025-03013-0.

IUCN/SSC, 2012. Lignes directrices de l’UICN sur les réintroductions et les autres transferts aux fins de la sauvegarde. IUCN Species Survival Commission, Strasbourg, 38 p., https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/

documents/2013-009-Fr.pdf.

IUCN/SSC, 2013. Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations, version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission, viiii + 57 p.

Julien M., 2022. Translocations végétales : bilan des connaissances, expérimentation et optimisation. Sciences agricoles. Université de Montpellier, https://theses.hal.science/tel-04049282/file/JULIEN_2022_archivage.pdf.

Klesczewski M., 1995. Régime hydrique des rivières et biodiversité des ripisylves. Une étude phytosociologique comparée des ripisylves du Lez et du Lirou au domaine de Restinclières. Mémoire d’initiation à la recherche, année 1994-1995, Université de Montpellier II Sciences et Techniques du Languedoc, Maîtrise de Biologie des Organismes et des Populations, 41 p.

Klesczewski M., 2014. Suivis flore/habitats sur le site naturel protégé de Tartuguières. Rapport Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, Pays de l’Or Agglomération, 33 p et annexes.

Klesczewski M., 2015. Transplantation de cormes du Glaïeul douteux (Gladiolus dubius) dans le cadre des mesures compensatoires, d’accompagnement et de suivi des travaux de construction du lotissement « Les Orchidées », commune du Grau-du-Roi – Arrêté n°2015023-0010. Proposition d’un protocole de transfert depuis l’emprise du projet vers le site de compensation. Rapport Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, commune du Grau-du-Roi, 3 p.

Klesczewski M., Barret J., Baudot C. & Fleury J., 2010. Évaluer l’état de conservation des habitats naturels à l’échelle du terrain : approches dans le Languedoc-Roussillon. Revue Forestière Française 62 (3-4) : 417-427, https://hal.science/hal-03449686/document.

Klesczewski M., Tanné M., Jullian R., Rondeau A. & Bossaert M., 2017. Mesures compensatoires lotissement « Les Orchidées », commune du Grau-du-Roi ; notice de gestion du site naturel protégé de l’Espiguette « Secteur Mas de Salonique ». Document Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, Préfecture de la Région Occitanie, 63 p. et annexes.

Le Berre M. & Diadema K. (coord.), 2021. Hiérarchisation des taxons – Stratégie de conservation de la flore vasculaire en région méditerranéenne. Rapport d’étude, CBNMED, CBNC, CBNA, CBNMC, RESEDA-FLORE, 23 p. + annexes, https://reseda-flore.eu/data/res/STRATEGIE_CONSERV/Hi%C3%A9rarchisation%20especes%20

RESEDA%202021.pdf.

Lejeune R., Olivera M. & Bouffet J.-M., 2014. Projet de lotissement « Les Orchidées » Le Grau du Roi ; dossier de saisine du CNPN relatif à la demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces végétales protégées. Rapport ECO-MED, Un toit pour tous, 100 p. et annexes.

Levrel H., Guillet F., Lombard-Latune J., Delforge P. & Frascaria-Lacoste N., 2018. Application de la séquence éviter-réduire-compenser en France : le principe d’additionnalité mis à mal par cinq dérives. VertigO 18 (2), https://doi.org/10.4000/vertigo.20619.

MNHN & OFB [eds], 2003-2025a. Fiche de Gladiolus dubius Guss., 1759. Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269 [21/04/2025].

MNHN & OFB [eds]. 2003-2025b. Fiche de Leucojum aestivum L., 1759. Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105827 [14/04/2025].

Pérez I., Anadón J.D., Díaz M., Nicola G.G., Tella J.L. & Giménez A., 2012. What is wrong with current translocations? A review and a decision‐making proposal. Frontiers in Ecology and the Environment 10.9 : 494-501, https://doi.org/10.1890/110175.

R Core Team, 2021. R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, https://www.R-project.org/.

Rossi F. & Le Strat P., 2003. Carte géologique harmonisée du département de l’Hérault. Rapport final BRGM/RP-52570-FR

Rossi S. & Klesczewski M., 2024. Les pelouses à Brachypode de Phénicie. Un habitat d’intérêt communautaire prioritaire méconnu. Poster présenté aux 5es Convergences botaniques, Montpellier, 10.13140/RG.2.2.28301.24808.

Saint-Pierre L.-R., 2024. Étude des populations de Gladiolus dubius Guss. autour de la liaison intercantonale d’évitement nord de Montpellier. Rapport de fin d’étude 2023-2024, licence Étude et Développement des Espaces naturels, Université de Montpellier, Faculté des Sciences, Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, 29 p.

Silvéréano S., 2019. Entre Causses et Garrigues, aperçu de la flore du bassin de Londres – Mas-de-Londres, Hérault (34). Mémoire de validation du diplôme universitaire de botanique de terrain, Université de Picardie Jules-Verne & Société botanique de France, CEN Occitanie, 51 p. et annexes.

Tanné M., Klesczewski M., Jullian R. & Bossaert M., 2015. Compte-rendu de la transplantation de cormes du Glaïeul douteux (Gladiolus dubius) dans le cadre des mesures compensatoires, d’accompagnement et de suivi des travaux de construction du lotissement « Les Orchidées », commune du Grau-du-Roi – Arrêté n° 2015023-0010. Rapport Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, commune du Grau-du-Roi, 7 p. et annexes.

Tison J.-M., 2014a. Gladiolus L. In J.-M. Tison & B. de Foucault (coords.), Flora Gallica, Flore de France, Biotope, Mèze : 138-139.

Tison J.-M., 2014b. Leucojum L. In J.-M. Tison & B. de Foucault (coords.), Flora Gallica, Flore de France, Biotope, Mèze : 82.

Remerciements

Merci beaucoup aux personnes suivantes : Daniel Marc, Fabien Lépine, Valentin Yamani, Anaëlle Touillet Le Masson et Bastien Alegot (CEN Occitanie, relectures), Bruno de Foucault (relecture et corrections).