Découverte de nouvelles stations intra-urbaines de Teucrium pseudochamaepitys dans l’agglomération marseillaise : état des lieux et implications dans la conservation de l’espèce

Title

Discovery of new intra-urban stations of Teucrium pseudochamaepitys L. around Marseille area: implications for the conservation of the species

Résumé

Plus de trente ans après les premières alertes sonnées par la communauté naturaliste de Provence au sujet de la situation de la germandrée à allure de pin (Teucrium pseudochamaepitys), cet article propose un état des lieux actualisé suite à la découverte de nouvelles localités de l’espèce au sein de l’agglomération marseillaise.

Abstract

More than thirty years after the first alerts sounded by the naturalist community of Provence regarding the situation of the pine-like germander (Teucrium pseudochamaepitys), this article offers an updated inventory following the discovery of new localities of the species within the Marseille area.

1. Présentation de l’espèce

1.1. Description

Morphologie

La germandrée à allure de pin (Teucrium pseudochamaepitys) est une plante stolonifère de la famille des Lamiaceae (Tison et al., 2014) qui se reconnaît aisément à son aspect de petit romarin plus ou moins hirsute et grisonnant (photo 1). Ses inflorescences, portant des verticilles de grandes fleurs blanches délicatement veinées de pourpre, peuvent atteindre 30 à 50 cm de hauteur. Au sol, elle peut parfois former des colonies compactes du fait de sa capacité à se ramifier dès la base de la souche et constituer ces petites touffes de feuilles dressées très finement découpées et hérissées de poils.

Biologie de la reproduction

La germandrée à allure de pin est une espèce présentant deux modes de reproduction. Le premier est une reproduction asexuée par stolons souterrains (Dorchene et al., 2013). Ce mode de reproduction est prédominant chez la plante (Lhotte et al., 2014). Une étude dans le sud-est de l’Espagne a également montré que c’est par ce mode de reproduction par régénération végétative qu’elle réussit à se maintenir après les incendies, expliquant leur forte fréquence sur les sites incendiés par rapport aux autres espèces initialement présentes (Buhk & Hensen, 2006).

Le deuxième mode de reproduction est une reproduction sexuée résolument allogame. Les fleurs sont protandres, c’est-à-dire que les organes mâles sont matures et fonctionnels avant les organes femelles. Cette protandrie se réalise grâce à la mobilité des organes sexuels au cours de la maturité de la fleur. Chaque fleur donne quatre akènes mais seulement 1,4 semence est viable par fleur. De plus, la pollinisation est nécessaire à la production de semences et il ne semble pas y avoir de pollinisateur spécialisé (Lhotte, 2013 ; Lhotte et al., 2014). La visite d’insectes pollinisateurs ne suffit pas à la plante pour produire des akènes fertiles et le succès reproducteur de l’espèce est faible.

Des tests de germination en conditions contrôlées ont montré que seulement 5 % des semences fraîches mises en culture ont germé, quelles que soient les conditions de culture (Pires & Diadema, 2015). Sa germination est réduite de manière significative si les semences sont affectées par la chaleur (température de 80 °C pendant cinq minutes), ce qui en fait une espèce dont les semences sont peu résistantes aux incendies si ceux-ci sont de forte intensité (Buhk & Hensen, 2006).

De même, la persistance des akènes dans le sol semble être de courte durée. En effet, une étude menée dans le sud-est de l’Espagne sur la banque de semences dans le sol, réalisée par enfouissement des semences, a évalué la longévité de celles-ci à moins de deux années (Buhk & Hensen, 2008).

1.2. Écologie et répartition

Les milieux occupés par la germandrée à allure de pin et ses espèces compagnes

Les relevés floristiques effectués en France autour de la germandrée à allure de pin appartiennent à l’alliance du Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi G. Matteo (Pires & Diadema, 2013), la même qu’en Espagne (Tong, 1989). Noble et Baret (2019) proposent leur rattachement à l’association du Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusi O. Bolòs 1957. Elle se caractérise par des pelouses rases avec de nombreuses espèces annuelles et bulbeuses sur substrats calcaires. Les relevés mettent en évidence une différence significative d’abondance des espèces trouvées dans les différents sites en lien avec l’évolution de la végétation vers la rudéralisation ou la fermeture du milieu. Ces analyses mettent en relief trois ensembles de relevés (Pires & Diadema, 2015) correspondant à des habitats différents liés aux régimes de perturbations naturelles et anthropiques et à leur récurrence sur les sites.

- Un groupe de stations typiques des garrigues, comprenant l’essentiel des populations en milieux naturels et semi-naturels peu perturbés. La germandrée à allure de pin y côtoie Brachypodium retusum, Cistus albidus, Petrosedum sediforme, Lysimachia linum-stellatum, Draba verna, etc. Dans ces contextes, la germandrée y est présente en des densités variables, mais souvent faibles (un à deux individus par mètre carré, voir figure 3). Elle peut également montrer des densités pour le moins impressionnantes en bord de pistes DFCI, avec parfois plusieurs dizaines d’individus par mètre carré (photo 2). Cela dit, ces fortes densités d’individus ou « ramets », provoquées par les débroussaillements répétés favorisant la reproduction végétative de la plante et donc de croissance clonale, masquent très certainement des problématiques d’appauvrissement génétique et de dépression de consanguinité au sein de ces populations qu’il reste encore à démontrer.

- Un groupe de stations à végétation plus dense, comprenant principalement les stations situées sur la colline du Belvédère à Septèmes-les-Vallons. Les cortèges sont plus largement dominés par les espèces vivaces, arbustives et arborescentes, avec la récurrence de Pinus halepensis en régénération. Dans ces contextes, la germandrée y présente des densités plutôt faibles (environ deux individus au mètre carré).

- Un groupe de stations en situation plus rudérale comprenant les populations en enclaves urbaines (voir chapitres suivants, et photo 3). Si la présence de Brachypodium retusum demeure une constante, les relevés montrent également une récurrence d’espèces plus nitrophiles et opportunistes telles que Oloptum miliaceum, Diplotaxis erucoides, Euphorbia helioscopia ou encore Mercurialis annua. Dans ces contextes, la germandrée présente souvent des densités importantes (pouvant aller jusqu’à cinq à dix individus par mètre carré), information à relativiser avec le faible nombre d’individus concernés et sur des surfaces très réduites (voir chapitre bilan stationnel).

Quelles que soient ces situations, la germandrée semble particulièrement fidèle à Brachypodium retusum, lui-même un bon indicateur de sols peu ou pas perturbés (Vidaller et al., 2021) : l’absence presque totale d’observation de l’espèce sur des remblais récents est à ce titre révélatrice d’une certaine exigence écologique vis-à-vis de l’intégrité de son habitat ou de sa difficulté à coloniser de nouveaux milieux, sinon de sa vulnérabilité à tout remaniement du sol.

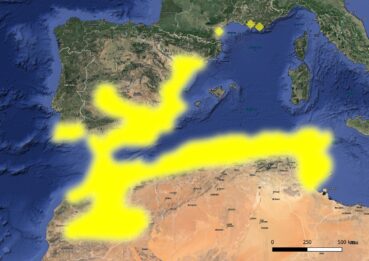

Distribution générale de l’espèce

La germandrée à allure de pin pousse principalement dans l’ouest du bassin méditerranéen (carte 1), dans les pays du Maghreb et de la péninsule Ibérique. Elle atteint ainsi en France continentale la limite septentrionale de son aire de répartition naturelle où elle n’est connue que de trois localités assez éloignées les unes des autres : à Port-la-Nouvelle dans l’Aude, à Solliès-Toucas dans le Var et surtout autour de l’agglomération marseillaise dans les Bouches-du-Rhône. Ce dernier secteur abrite plus de 95 % des effectifs actuellement recensés de l’espèce en France, estimés à plusieurs centaines de milliers d’individus, et concerne les communes de Marseille, Septèmes-les-Vallons, les Pennes-Mirabeau et Simiane-Collongue.

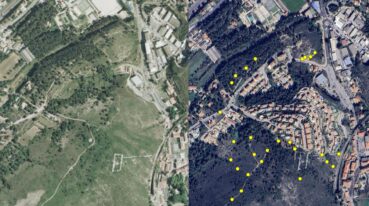

À l’échelle du territoire de l’agglomération marseillaise, la carte 2 indique les mailles de présence de l’espèce (500 m × 500 m) où elle a pu être confirmée au cours de l’année 2024 et confirmée durant cette même année 2024. Elle montre à quel point la répartition actuelle de l’espèce sur ce secteur est fragmentée, résultant de l’urbanisation d’une part, de l’état de conservation des milieux ouverts d’autre part. Ce dernier point en lien plus qu’étroit avec la déprise agricole amorcée lors de la deuxième moitié du siècle précédent et ayant conduit, en basse Provence, à une spectaculaire remontée biologique des ligneux et notamment du pin d’Alep sur des terrains autrefois façonnés par l’agrosylvopastoralisme (Barbero et al., 1990).

Les causes de disparition de l’espèce sur les mailles rouges (carte 2) sont nombreuses et variées ; ces questions seront traitées dans l’actualisation du bilan stationnel 2013 réalisé au moment de la rédaction de cet article. Il est cependant utile de s’intéresser à certaines mailles situées en contexte nettement urbain, tant elles témoignent de la répartition passée de l’espèce, très certainement continue tout autour de Marseille et aujourd’hui réduite à de véritables confettis disjoints. À ce propos, les mailles où l’espèce a été découverte alors qu’elle n’y était pas connue lors du premier bilan (mailles vertes) relèvent pour la plupart, sinon la totalité, de secteurs où aucune donnée flore n’était recensée dans la base flore Simethis : il s’agit donc de simples améliorations de notre pression d’inventaire, toujours perfectible. L’actualisation du bilan stationnel en cours proposera d’identifier des parcelles encore dépourvues de données et potentiellement favorables à l’espèce et guider ainsi les futures prospections. Quoi qu’il en soit, au regard de l’étendue et la compacité de la trame noire ici, il semble bien illusoire d’imaginer densifier ces observations et voir s’atténuer cette apparente et bien réelle fragmentation des populations de germandrée à allure de pin.

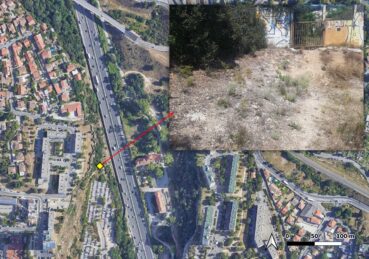

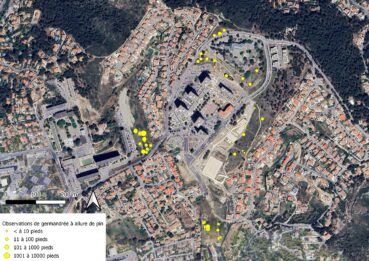

Focus sur les stations intra-urbaines marseillaises

L’une des particularités de la situation actuelle de la germandrée à allure de pin est la persistance de stations dites intra-urbaines, littéralement situées au cœur de l’agglomération marseillaise, au sein de délaissés naturels (carte 3, pour un extrait sur le nord-ouest de Marseille, la toponymie est issue du bilan stationnel ; Pires & Diadema, 2013). Ces lambeaux de végétation enclavés parmi les lotissements, barres d’immeubles et infrastructures de transports sont autant de vestiges de l’aire de répartition naturelle de l’espèce, probablement continue, avant l’extension urbaine, depuis le vallon Dol à Marseille jusqu’à la Tête d’Auguste aux Pennes-Mirabeau en passant par la colline du Belvédère à Septèmes-les-Vallons et les quartiers de Saint-Henri, Saint-André, l’Estaque. Cette particularité a bien été identifiée et portée à connaissance par les naturalistes provençaux depuis plusieurs dizaines d’années (Molinier & Martin, 1980 ; Seidenbinder, 1996 ; D’Aquino et al., 2002).

Si une bonne partie d’entre elles se maintient depuis, c’est probablement car elles se situent le plus souvent dans des « impasses » pour l’urbanisation : des parcelles dont la topographie et/ou la géométrie sont difficilement exploitables. C’est le cas notamment de la station du Couvent des Carmes surplombant le cimetière des Aygalades et l’autoroute A 7 (planche 1) et, dans une certaine mesure, celle de l’anse de Saumaty. Cette dernière a en effet été récemment aménagée pour y accueillir un imposant bâtiment de bureaux (photo 5) dont l’emprise a évité les zones de présence de la germandrée à allure de pin, situées un peu plus haut sur de fortes pentes. Si l’impact direct semble avoir été évité, il serait pertinent de mesurer de possibles impacts indirects (ombre du bâtiment, propagation d’espèces exotiques envahissantes, etc.).

2. Conservation de l’espèce, entre théorie et pratique

2.1. Statuts

Statut de protection

La germandrée à allure de pin est inscrite à l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national, au titre de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette réglementation est bien distincte à la fois de celle s’appliquant au sein d’espaces à statut particulier (parcs nationaux, espaces boisés classés, etc.) et de celle relative à l’évaluation environnementale de projets d’aménagement (« études d’impacts »). Ce rappel est important car, bien souvent, l’opinion publique est persuadée que la protection des espèces ne peut ou ne doit se réaliser que dans les deux dernières situations, alors qu’elle s’applique juridiquement en tout point du territoire et n’est aucunement dépendante des deux autres.

Il est aussi important de signaler ici que, malgré ce statut de protection (et donc l’interdiction de mise en vente clairement stipulée à l’article 1er de l’arrêté du 20 janvier 1982), la germandrée peut encore se trouver dans les catalogues de certains pépiniéristes (photo 6). Au-delà du cadre légal, c’est avant tout le risque de dérives que ce type de produit et de communication peut entraîner : n’importe qui peut alors littéralement créer de nouvelles localités de l’espèce sur le territoire sans se soucier des conséquences sur la génétique des populations et les possibles dépressions d’allogamie (Godefroid et al., 2016 ; Julien, 2022) et d’adaptation des populations indigènes aux changements globaux. La provenance des plants proposés n’étant pas indiquée, ceux-ci pouvant venir d’autres pays du sud de son aire de répartition ou bien des cultivars issus de croisements, généralement bien moins adaptés aux conditions locales, a fortiori ici en limite septentrionale de son aire de répartition.

Rappelons enfin que toute opération de manipulation, culture et plantation d’espèce protégée est strictement encadrée par la loi et doit faire l’objet d’une demande de dérogation (formulaires CERFA n° 13617-01, 11633-02 ou 13615-01 en fonction de l’opération).

Statut de menace et autres listes d’alerte

L’espèce a été évaluée « En danger » dans les listes rouges nationale (UICN et al., 2018) et régionale (Noble et al., 2015), constats rappelant la vulnérabilité de la situation de l’espèce sur le territoire.

La germandrée est également inscrite comme espèce déterminante pour le réseau des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en régions PACA et Occitanie. Plusieurs de ses stations, mais pas la totalité, sont incluses dans un périmètre du dispositif ZNIEFF, celui-ci n’étant qu’un porté à connaissance et n’apportant pas de statut de protection aux espaces visés.

Enfin, elle a été évaluée au niveau « très fort » (le niveau maximum) dans les hiérarchisations d’enjeu de conservation de la flore de la région PACA (Le Berre et al., 2020) et sur l’ensemble de la région méditerranéenne française (Le Berre & Diadema, 2021).

2.2. Bilan stationnel 2013 et état de conservation de l’espèce

Malgré son statut de protection et malgré les nombreuses alertes quant à sa prise en compte dans l’aménagement du territoire (Molinier & Martin, 1980 ; Roux et al., 1995 ; D’Aquino et al., 2002), la germandrée à allure de pin a continué de faire l’objet de destructions d’une partie de ses populations sur son aire marseillaise (Kovacs & Seidenbinder, 1991 ; Le Bloch & Bourjault, 2008 ; Durand et al., 2012). Il est très important de rappeler aussi que, si à chaque fois les impacts identifiés sont jugés modérés car ne touchant que de petites surfaces, c’est le cumul de ces impacts différés dans le temps et l’espace, pris dans leur globalité, qui est véritablement alarmant. La prise en compte des effets cumulés est une figure imposée dans les évaluations environnementales mais demeure difficile à effectuer avec justesse et est bien souvent traitée de manière simpliste, sans poids réels dans l’évaluation finale des impacts du projet.

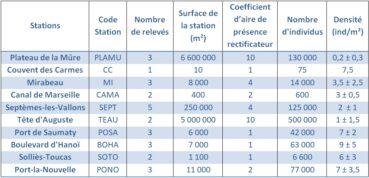

Dans cette temporalité naissaient aussi des questionnements concernant l’état de conservation des espèces inféodées aux milieux ouverts, en lien avec le déploiement du réseau Natura 2000, eu égard à la déprise agricole amorcée depuis plusieurs décennies. La régression des pelouses xérophiles, habitat préférentiel de la germandrée à allure de pin, au profit des milieux arbustifs à arborés de garrigues et pinèdes, s’ajoute alors aux préoccupations sur l’état de conservation de l’espèce. Considérant ces éléments, la DREAL PACA a alors demandé la réalisation d’une synthèse sur l‘espèce (Reuter, 2012). Le CBNMed a ainsi publié le premier bilan stationnel de cette germandrée en France (Pires & Diadema, 2013), proposant une approche démographique et spatiale, confrontée aux problématiques foncières (tableau 1).

Malgré des effectifs localement importants[1], ce bilan dresse un constat inquiétant, tant vis-à-vis des menaces actives liées aux activités humaines (urbanisation et gestion DFCI / OLD) qu’à la trajectoire de l’espèce en situation plus « naturelle » eu égard à la dynamique de fermeture des milieux, un constat tant et si bien alarmant qu’un plan régional d’actions a été initié dans la continuité de ces travaux.

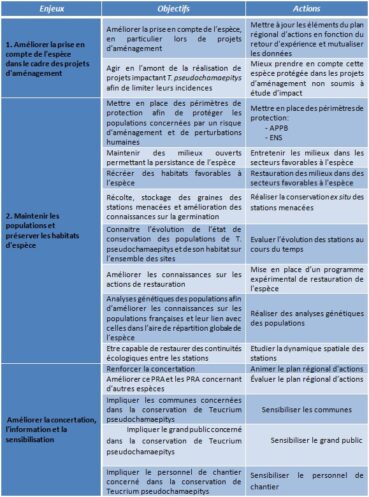

2.3. Le plan régional d’actions 2015-2025

Conformément aux orientations de la stratégie régionale pour la biodiversité ainsi qu’aux conclusions du bilan stationnel de l’espèce, le CBNMed s’est associé à l’Institut méditerranéen de biologie et d’écologie marine et continentale (IMBE) pour élaborer un plan régional d’actions (PRA) en faveur de la germandrée à allure de pin sur une période de dix ans (2015-2025).

Ce PRA s’articule autour de trois principaux enjeux, déclinés en une quinzaine d’actions (tableau 2). Parmi ces actions, certaines d’entre elles ont déjà pu être réalisées depuis le lancement du plan en 2015. Il s’agit notamment d’information/sensibilisation auprès des communes concernées par la présence de l’espèce, des agents en charge des opérations DFCI, ainsi que d’associations et collectifs d’habitants grâce à un boîtage de plus d’un millier de lettres d’information (planche 2). En parallèle de ces actions de communication, le CBNMed a procédé à des récoltes de semences sur une douzaine de localités connues de l’espèce en 2015, récoltes conservées dans le Centre de conservation ex situ de Porquerolles du CBNMed.

Malgré ces avancées, l’animation de ce plan d’actions s’est heurtée au manque de moyens humains et financiers ; plusieurs actions structurantes de connaissance et de gestion des stations n’ont en effet pas encore pu être engagées. Ceci le plus souvent en raison de la complexité du foncier concerné et de la diversité d’acteurs à mobiliser. Aussi, à l’approche de la fin de ce plan prévue en 2025, le CBNMed a procédé en 2023 et 2024 à la mise à jour du premier bilan stationnel en revisitant toutes les stations connues de l’espèce et explorant de nouveaux territoires méconnus au sein de son aire. C’est justement dans cette séquence que de nouvelles localités de l’espèce ont été découvertes (non mentionnées précédemment), reposant la question de leurs perspectives et par extension celui de la germandrée dans l’agglomération marseillaise.

2.4. La découverte de nouvelles localités de l’espèce en enclaves urbaines, les limites du système

Les nouvelles localités découvertes en 2024, de l’importance du réseau local de botanistes

C’est en compilant les données transmises par le réseau de botanistes que deux nouvelles localités ont d’abord été identifiées, toutes deux transmises par l’association GERM’ qui explore depuis plusieurs années les questions de biodiversité dans les friches urbaines de l’agglomération marseillaise.

La première se situe dans le quartier de la Viste, à seulement quelques centaines de mètres à vol d’oiseau de la station connue du boulevard de Hanoi, dans les pentes en contrebas des lotissements et surplombant le centre commercial Grand Littoral (photos 7 et 8). Elle comprend quelques centaines de ramets (moins de cinq cents) sur environ 1 500 m². Le site, pentu, est parcouru de nombreux petits sentiers qu’empruntent les riverains pour divers usages.

La seconde station transmise par GERM’ est localisée en bordure de voie ferrée au niveau du quartier Notre-Dame, au bout du boulevard des Pins, tout près de la limite communale avec Septèmes-les-Vallons (photo 9). Elle comprend près de trois cents ramets sur environ 75 m² de terrains très fortement dégradés par de nombreux déchets et restes de voitures calcinées. En explorant cette station fin février 2024, les agents du CBNMed avaient repéré un lambeau de pelouse xérophile au sein de la résidence Gavotte-Peyret située immédiatement de l’autre côé de la voie ferrée. En s’y rendant, ils constatèrent la présence de germandrée à allure de pin, mais aussi que cette autre nouvelle station était en plein travaux pour la création d’une voirie traversant la pelouse (photo 10). Des pieds de germandrée ont en effet été observés de part et d’autre de la zone terrassée (photo 10) : deux groupes de moins d’une cinquantaine d’individus dans la partie haute et plus de deux cents individus en contrebas, directement au contact du remblai, suggérant qu’une partie de la population a été ensevelie par les travaux. Ceux-ci ont pu être stoppés dès le lendemain ; au moment de la rédaction de cet article, l’entreprise revoie la géométrie de son projet et travaille à la conception de mesures d’atténuation des impacts.

Une trentaine d’individus a ensuite été observée devant une maison en cours de construction dans la traverse des Merles, deux cents mètres plus loin. Puis, une vingtaine d’individus a été observée en bord de route en contrebas de la résidence L’Oliveraie. Toutes ces nouvelles observations sont représentées sur la photo 11.

Suite à ces découvertes, une analyse des enclaves naturelles dans les environs proches a révélé plusieurs secteurs totalement dépourvus de données et potentiellement favorables à l’espèce. C’est ainsi que fut découvert quelques jours plus tard un important groupe d’individus dispersés autour des cités Solidarité et Kaliste dans le quartier de la Bigotte au nord de Marseille (photo 12). Comme le montre la photo 13, ce sont là plusieurs milliers d’individus qui ont été recensés dans des lambeaux de pelouses xérophiles isolés au sein des barres d’immeubles et voirie. Au total, cette nouvelle aire de présence cumule près de 25 000 m² de milieux plus ou moins fortement dégradés (déchets, piétinement et opérations d’entretien d’« espaces verts » notamment).

La prise en compte de la biodiversité et des espèces protégées en situation intra-urbaine

Ces récentes découvertes illustrent un point aussi crucial que problématique pour la conservation de la germandrée à allure de pin : un nombre important de ses stations est littéralement situé en contexte urbain et périurbain, là où l’aménagement du territoire ne s’attend pas à rencontrer le moindre enjeu relatif au patrimoine naturel, concept culturellement repoussé hors de la ville. Ces délaissés n’étant pas reconnus comme espaces naturels en tant que tels, ils échappent ainsi totalement à l’attention des bureaux d’études. Par ailleurs, leurs dimensions sont souvent réduites, et donc les éventuels projets d’aménagement qu’ils pourraient accueillir sont en général en dessous des seuils de déclenchement d’évaluations environnementales ou d’étude cas par cas (voir tableau annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement).

Les personnes fréquentant ces espaces, souvent directement connectés à leurs lieux de vie et/ou de loisir, n’ont en général pas plus connaissance de l’existence de tels enjeux et n’ont, de fait, pas toujours les codes de conduite nécessaire à leur préservation. Ces espaces sont ainsi soumis à toutes sortes de perturbations plus ou moins constantes, du piétinement aux déchets abandonnés en passant par les opérations d’entretiens des espaces verts autour des résidences (photo 14). C’est pourquoi les collectivités territoriales (communes et communautés de communes) demeurent les instances appropriées pour assurer ce nécessaire rôle d’alerte et de prévention, tant au niveau des services d’urbanisme lors de l’examen des demandes de permis de construire que dans tout autre service pouvant intervenir en espaces naturels (sorties scolaires, événement culturel, manifestation sportive, etc.). Le CBNMed expérimente en 2024 la réalisation de fiches réflexes avec l’ensemble des services communaux de la ville de Martigues, afin de leur permettre d’assurer la prise en compte de la biodiversité dans la gestion courante du territoire communal. Lorsqu’il sera éprouvé, ce dispositif pourrait être transposé aux communes concernées par la présence de la germandrée. Associé à celui des obligations réelles environnementales (ORE), ce dispositif pourrait garantir une forme de pérennité de l’action à cette double échelle de la parcelle et du territoire communal.

3. Perspectives

Moins de deux ans avant la fin du plan régional d’actions en faveur de la germandrée à allure de pin, il semble que la préservation de l’espèce au sein de l’agglomération marseillaise ne soit pas garantie. À l’heure actuelle, et malgré certaines volontés politiques locales attendant d’être concrétisées, seulement 5 % de ses populations sont inclus dans un périmètre de protection forte de type arrêté préfectoral de protection de biotopes (Clos de Bourgogne et Jas de Rhodes). La découverte récente de nouvelles stations montre à quel point nos connaissances à son sujet sont lacunaires, sinon perfectibles. Et même si ces découvertes semblent ajouter virtuellement des effectifs à l’espèce et donne une impression de progression, elles ne doivent pas faire oublier les localités ensevelies sous le béton comme celles du Plan d’Aou ou du Belvédère (planche 3) au début des années 2000 (Pires & Diadema, 2013), sans oublier non plus celles gagnées par la croissance de la garrigue et la pinède ou celles dont les floraison et fructification sont empêchée par la gestion DFCI et dont l’avenir, à l’aune des changements globaux, demeure incertain. Ces inquiétudes sont d’autant plus fondées au regard de la fragmentation de ses populations françaises, elles-mêmes en disjonction d’aire nord. Les questions de trames vertes, de continuités écologiques, de restauration écologique et renaturation semblent évidentes à poser pour la préservation durable et efficace de cette espèce. Mais celles-ci se heurtent à une réalité de terrain pour le moins brutale, où les besoins de logements et services associés sont toujours vivaces et de plus en plus accompagnés par un mépris du vivant, son instrumentalisation sinon sa diabolisation et des réglementations associées.

Néanmoins, il existe aussi des raisons d’envisager la suite avec davantage d’optimisme. La commune de Septèmes-les-Vallons, après avoir stoppé l’urbanisation et passé le reste de la colline du Belvédère en NS lors de la révision de son PLU en 2019, travaille activement au classement du site en arrêté préfectoral de protection de biotope. Elle est également accompagnée aujourd’hui par la Société linnéenne de Provence dans le cadre de son atlas de biodiversité communale.

En ce début d’année 2024 et grâce à des financements du Fonds Vert, le personnel du CBNMed a pu amorcer le dialogue avec les services chargés des opérations DFCI et OLD, l’objectif étant de tester, sur certains tronçons de pistes, de nouvelles modalités d’entretien des bandes de sécurité plus favorables au maintien de l’espèce (décalage de la période d’intervention, rehausse des hauteurs de coupe), en lien avec le récent arrêté du 29 mars 2024 relatif aux OLD pris en application de l’article L. 131-10 du code forestier. C’est dans un tel contexte que le travail d’information et de sensibilisation des acteurs du territoire va donc reprendre activement, tout autant que celui d’expérimentation sur la gestion de l’habitat de l’espèce eu égard aux synergies possibles avec les opérations DFCI et OLD.

Un travail d’information et de sensibilisation ne saurait être complet s’il ne concernait pas aussi les humains qui cohabitent avec l’espèce au quotidien, parfois aux pieds mêmes de leur immeuble. L’interface ville/nature est en effet ici on ne peut plus floue, pour ne pas dire inexistante tant ces deux pôles se mêlent, au même titre que leurs enjeux d’existence respectifs. Aussi, une communication qui emploierait de nouveaux éléments de langage et postures que celles habituellement utilisées par les biologistes de la conservation serait à développer ici, moins élitiste et moralisatrice, plus humaine et consensuelle. Cela permettrait d’envisager de nouvelles formes de collaborations et contributions citoyennes, comme susciter par exemple des vocations de « voisins bienveillants », à l’image des voisins vigilants, mais ici tournées vers la cohabitation avec la germandrée à allure de pin et la préservation de ses populations.

[1] Rappelons que la notion d’individu demeure délicate à manipuler pour cette espèce capable de produire des stolons souterrains : il conviendrait alors de parler de ramets, le nombre réel de genet, impossible à quantifier en l’état actuel des connaissances, pouvant alors être bien inférieur aux chiffres annoncés (tableau 1).

Bibliographie

D’Acquino J., Véla E. & Pavon D., 2002. Présence résiduelle en situation urbaine de Teucrium pseudochamaepitys L., Lamiaceae, plante protégée et menacée en France. Bulletin de la Société linnéenne de Provence 53 : 73-78.

Barbero M., Bonin G., Loisel R. & Quézel P., 1990. Changes and disturbances of forest ecosystems caused by human activities in the western part of the Mediterranean basin. Vegetatio 87 : 151-173.

Bolòs O. (de) & Vigo J. 1995. Flora dels Països Catalans, III – Pirolàcies-Compostes. Barcelona Editorial Barcino.

Buhk C. & Hensen I., 2006. “Fire seeders”’ during early post-fire succession and their quantitative importance in south-eastern Spain. Journal of Arid Environments 66 : 193-209.

Buhk C. & Hensen I., 2008. Seed longevity of eight species common during early postfire regeneration in south-eastern Spain: a 3-year burial experiment. Plant Species Biology 23 : 18-24.

CBNMed, CBNA & CBNC, 2024. Simethis, base de données des conservatoires botaniques nationaux méditerranéen, alpin et de Corse, http://simethis.eu.

Dorchene A., Métayer V. & Theil A., 2013. Étude préliminaire à un plan régional d’actions sur Teucrium pseudochamaepitys. Rapport inédit, mémoire de projet tutoré de première année, Master SET, université Aix-Marseille, 32 p. + annexes.

Durand G., Blot C., Bianchin N., Maillard O. & Buffier A., 2012. Extension des postes de gaz des Treize-Vents et des Aygalades, dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées : Teucrium pseudochamaepitys L. et Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum. Cours. Rapport inédit, Naturalia Environnement Sarl, 105 p.

Godefroid S., Le Pajolec S. & Van Rossum F., 2016. Pre-translocation considerations in rare plant reintroductions: Implications for designing protocols. Plant Ecology 217 (2) : 169-182.

Julien M., 2022. Translocation végétales : bilan des connaissances, expérimentation et optimisation. Sciences agricoles. Université de Montpellier. 270p.

Kovacs J.-C. & Seidenbinder M. 1991. Situation des espèces végétales protégées dans le secteur de la carrière du Jas de Rhodes (commune des Pennes-Mirabeau, 13). Rapport inédit, Ecosphère, Études et aménagements des milieux naturels, 24 p.

Le Berre M., Diadema K., Pires M., Noble V., De Barros G. & Gavotto O., 2020. Stratégie de conservation de la flore vasculaire en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 1 – Hiérarchisation des enjeux. Scientific Reports of Port-Cros National Park 34 : 101-135.

Le Berre M. & Diadema K. (coord.) 2021. Hiérarchisation des taxons, stratégie de conservation de la flore vasculaire en région méditerranéenne. Rapport d’étude, CBNMed, CBNC, CBNA, CBNMC & RESEDA-Flore, 3 p. + annexes.

Lhotte A., 2013. Structure des populations d’une plante vulnérable, Teucrium pseudochamaepitys, aux portes de Marseille. Mémoire de stage de Master STVE, spécialité GET d’AgroParisTech, 44 p. + annexes.

Lhotte A., Affre L. & Saatkamp A., 2014. Are there contrasted impacts of urbanization and land uses on population persistence? The case of Teucrium pseudochamaepitys, an endangered species in Southern France. Flora 9 : 484-490.

Molinier R. & Martin P., 1980. Catalogue des plantes vasculaires des Bouches-du-Rhône. Bulletin du Musée d’histoire naturelle de Marseille n° sp. 49 : p285.

Noble V., Van Es J., Michaud H. & Garraud L. (coord.), 2015. Liste rouge de la flore vasculaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen.

Noble V. & Baret J., 2019. Catalogue des végétations du département des Bouches-du-Rhône. CBNMed, 282 p.

Pires M. & Diadema K., 2013. Bilan stationnel des populations françaises de Teucrium pseudochamaepitys L. ; éléments en vue d’un plan régional d’actions – Aude, Bouches-du-Rhône, Var. Rapport inédit, CBNMed, 30 p. +annexes.

Pires M. & Diadema K., 2015. Plan régional d’actions en faveur de Teucrium pseudochamaepitys, 2015-2025 – Aude, Bouches-du-Rhône, Var. CBNMed, 52 p. +annexes.

Reuter R., 2012. Arrêté portant dérogation à l’interdiction générale de destruction de spécimens d’espèces végétales protégées dans le cadre des projets d’extensions des postes de gaz des Treize-Vents et des Aygalades, commune de Marseille (13). Direction des Collectivités locales de l’Utilité Publique et de l’environnement, Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, Arrêté préfectoral, 4 p.

Roux C., Thinon M., Barbero M. & Moutte P., 1995. Destruction de 20 000 m² de stations de Teucrium pseudochamaepitys (plante protégée par la loi de protection de la nature) sur le plateau de la Mure (Marseille, Bouches-du-Rhône, France). Bulletin de la Société linnéenne de Provence 46 : 169-172.

Seidenbinder M., 1996. Rapport sur la situation de Teucrium pseudochamaepitys (espèce végétale protégée au niveau national) sur le plateau de la Mûre dans les Bouches-du-Rhône. Ville de Marseille, 43 p.

Tong S.T.Y., 1989. On non-metric multidimensional scaling ordination and interpretation of the matorral vegetation in lowland Murcia. Vegetatio 79 : 65-74.

Tison J.-M., Jauzein Ph. & Michaud H., 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Naturalia Publications, Turriers, 2 078 p.

UICN France, FCBN, AFB, MNHN, 2018. La liste rouge des espèces menacées en France, chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. UICN France, Paris, 32 p.

Vidaller C., Dutoit Th. &Bischoff A., 2021. Quels facteurs limitent l’installation d’une graminée pérenne dominante pour la restauration écologique des pelouses sèches méditerranéennes ? In P. Gourdain (éd.), REVER 10, actes du 10e colloque du Réseau d’échange et de valorisation en écologie de la restauration, Paris, 19-21 mars 2019, Naturae 2021 (24) : 333-343.

Remerciements

Moult remerciements à Katia Diadema et Mathias Pires pour leur relecture attentive et leurs conseils toujours pertinents, ainsi que pour avoir fourni toute la matière préalable à la rédaction de cet article. Des remerciements tout à fait spéciaux aux illustres naturalistes provençaux, anciens comme contemporains, pour la plupart membres de la Société linnéenne de Provence, qui n’ont eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics sur la précarité de cette espèce dans l’agglomération marseillaise et d’avoir ainsi fourni tout l’historique sur lequel repose ce document. Mention spéciale à Errol Véla qui le premier m’a parlé de cette plante, un dimanche d’octobre 2004, sur les pentes du Pas des Lanciers, à la recherche d’une station perdue de l’espèce.

Merci enfin à M. Magro et Mme Pellicia de la commune de Septèmes-les-Vallons pour leur engagement vis-à-vis de cette espèce menacée, rares témoins d’un possible optimiste pour l’avenir de la germandrée à allure de pin.