Observations floristiques nouvelles réalisées dans le département du Tarn au cours de l’année 2024

Title

New floristic observations carried out in the Tarn department during the year 2024

Résumé

Chaque année de prospection dans le Tarn apporte son lot de nouveaux taxons pour la flore vasculaire départementale, la redécouverte d’espèces que l’on pouvait penser disparues, ainsi que l’observation de nouvelles stations d’espèces patrimoniales ou d’exotiques méconnues. Dans cette note, nous rapportons la présence de dix-huit nouvelles espèces (dont sept indigènes et onze exotiques), une nouvelle sous-espèce (indigène) et un nouvel hybride (indigène).

Abstract

Each year of prospecting in the Tarn department brings its share of new taxa for the departmental vascular flora, the rediscovery of species that could be thought to be extinct, as well as the observation of new stations of patrimonial species or unknown exotic species. In this note, we report the presence of eighteen new species (including seven native and eleven exotic), one new subspecies (native) and one new hybrid (native)..

Les taxons présentés dans cet article ont généralement été observés au cours de l’année 2024 dans le Tarn. Quelques données antérieures sont également rapportées : elles complètent les observations de l’année ou rattrapent des oublis importants des années précédentes. Les observations 2024 émanent :

- de prospections réalisées à titre personnel par Nicolas Leblond et Mathieu Menand ;

- de prospections et suivis et réalisés dans le cadre de divers programmes pour Nature en Occitanie par Mathieu Menand, accompagné à l’occasion de Daniel Cailhol, Laurent Diderot, Julien Mieusset et Marc Senouque ;

- de prospections réalisées par les botanistes du CBNPMP dans le cadre de divers programmes (Christophe Bergès, Jérôme Dao, Bruno Durand, Jérôme Garcia, Lionel Gire, Francis Kessler, Anne Paris, Fabrice Perriat), dont principalement :

- l’inventaire général de la flore vasculaire de l’ex-région Midi-Pyrénées dans sa partie Massif central (Lot, Aveyron et en partie Tarn et Tarn-et-Garonne), dans des mailles de 5 × 5 km avec au moins trois passages annuels en fonction de la phénologie des espèces,

- l’inventaire permanent et continu des ZNIEFF en Occitanie (révision des ZNIEFF existantes avec soit leur reconduction dans leur contour actuel ou modifié, soit leur suppression, d’autre part la création de nouveaux périmètres),

- la modélisation cartographique des habitats naturels et semi-naturels de France (Carhab), qui a pour objectif de réaliser à l’horizon 2026 une cartographie nationale des habitats naturels et semi-naturels terrestres de métropole et d’outre-mer, à l’échelle 1:25000 ;

- de prospections réalisées par Sébastien Puig dans le cadre des activités du bureau d’études OCECO ;

- d’indications que certains botanistes locaux nous ont communiquées : Rémi Clec’h, Pierre-Olivier Cochard, Théo Emeriau et François Maillet ;

1. Grille de lecture

Nous séparons les taxons indigènes, natifs, des taxons exogènes. Le choix des taxons indigènes présentés s’appuie sur les statuts de protection dont ils peuvent bénéficier, leur degré de rareté ou les menaces qui pèsent sur eux. À ce titre, nous précisons, lorsqu’il y a lieu, la nature des statuts réglementaires : protection nationale, notée PN, régionale (Midi-Pyrénées), notée PR, ou départementale, notée PD81, ainsi que le degré de menace tel qu’établi dans la Liste rouge de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées (Corriol, 2013) selon les catégories UICN (notées LRR, suivies de CR, EN, VU, NT ou DD, respectivement pour « en danger critique d’extinction », « en danger », « vulnérable », « quasi menacé) ou « données insuffisantes ». Les taxons exotiques présentés représentent des nouveautés ou des raretés pour le département et appartiennent parfois au Catalogue de la flore vasculaire exogène de la région Occitanie (Cottaz & Dao, 2020). Pour ces deux rubriques, nous suivons l’ordre alphabétique des espèces présentées, en mentionnant la famille botanique à laquelle elles appartiennent. Les noms suivent le référentiel taxonomique TAXREF v17.0, établi par le Muséum national d’histoire naturelle (Gargominy, 2024). Les localisations des taxons sont suivies d’un commentaire qui apporte des précisions d’ordre taxonomique, historique ou chorologique.

2. Taxons indigènes

Aegilops triuncialis L. subsp. triuncialis (Poaceae)

Noailles, friches thermophiles et bords d’une vigne entre le Puech Couyoul et Salissière (photo 1), alt. 270 m (M. Menand, 21.05.2024).

Cette espèce était donnée « assez commune » par Martrin-Donos (1864), mais nous ne l’avons rencontrée que trois fois, à Murat-sur-Vèbre (Leblond, 2013), Labarthe-Bleys (obs. pers.) et donc à Noailles. Elle était accompagnée de la plus commune Aegilops neglecta Req. ex Bertol., aux épillets ovoïdes renflés et en inflorescence très serrée (vs. épillets oblongs et en inflorescence lâche pour A. triuncialis).

Agrostis vinealis Schreb. subsp. vinealis (Poaceae)

Barre, rocaille schisteuse à Cabassude, alt. 950 m (N. Leblond, 16.06.2024).

Il s’agit ici uniquement de la seconde observation tarnaise de l’espèce. Pour mémoire, cet Agrostis rhizomateux à paléoles très réduites avait été découvert à Murat-sur-Vèbre en 2021 (Leblond et al., 2022).

Amaranthus blitum L. subsp. blitum (Amaranthaceae) – LRR DD

Paulinet, potagers en face de la Grange Neuve, alt. 650 m, et de part et d’autre de la D 53 à la sortie ouest de Saint-Jean-de-Jeannes, alt. 430 m (Ch. Bergès, 09.10.2024) ; Saint-Pierre-de-Trivisy, moisson en jachère au nord de la route en haut de côte à l’est de la Resse, alt. 510 m (Ch. Bergès, 08.10.2024).

Sous-espèce indigène pour l’heure uniquement notée dans la moitié orientale du département. À rechercher ailleurs et à bien distinguer de la sous-espèce emarginatus (Salzm. ex Uline & W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, qui est d’origine tropicale et en expansion dans le Sud-Ouest.

Anogramma leptophylla (L.) Link (Pteridaceae) – LRR VU

Durfort, Combe Grande, talus terreux au bord du chemin de randonnée qui monte à l’oppidum de Berniquaut, alt. 300 m (M. Menand, M. Senouque & L. Diderot, 29.05.2024).

Cette petite fougère est assez rare dans le Tarn, bien qu’elle soit à l’heure actuelle bien connue dans les vallées du Tarn schisteuse et du Viaur, mais également dans le Sidobre et les monts de Lacaune. Elle n’avait pour l’heure été observée en Montagne Noire qu’à Labastide-Rouairoux !

Anthriscus caucalis M. Bieb. var. caucalis (Apiaceae)

Vabre, talus rudéralisés de la ferme de Font Peirègne, alt. 600 m (Ch. Bergès, 20.06.2024).

Le « Cerfeuil sauvage » semble devenu très rare dans le Tarn, avec moins de dix observations ces vingt dernières années. La variété gymnocarpa (Moris) Cannon, à fruits glabres et luisants, n’a toujours pas été trouvée dans le Tarn, malgré son existence à Saint-Antonin-Noble-Val ; à rechercher du côté de Penne, en pieds de falaises rudéralisés.

Argentina anserina (L.) Rydb. subsp. anserina (Rosaceae)

Le Bez, fossé en eau au centre d’une prairie de fauche vallon est de Combe Rouge, alt. 500 m, et prairie humide pâturée à joncs au nord-est de Combe Rouge, alt. 500 m (Ch. Bergès, 18.06.2024).

Cette potentille à feuilles pennatiséquées est rare dans le sud de la France. Les autres mentions récentes dans le Tarn concernent les communes de Dourgne, Gijounet, Lacaune et Lamontélarié (Leblond et al., 2022). À rechercher plus en plaine du côté de Coufouleux et Lisle-sur-Tarn où elle était citée par Martrin-Donos (1864).

Atriplex prostrata Boucher ex DC. (Amaranthaceae)

Le Masnau-Massuguiès, jachère contre le bord nord de la route à Fontanelles, alt. 670 m (Ch. Bergès, 09.10.2024).

L’Arroche hastée est certes une banalité à l’échelle nationale, mais dans le Tarn elle n’a fait l’objet que de rares signalements récents. Par ailleurs Martrin-Donos (1864) la disait assez commune, tout en ne mentionnant que neuf stations. Il est probable que l’espèce ait en réalité toujours été rare dans le département.

Brachypodium hybridum Catalán, Joch. Müll., Hasterok & G. Jenkins (Poaceae)

Lautrec, pelouse calcicole à Vergnes, alt. 270 m (N. Leblond, 02.06.2024).

Cette espèce est issue du démantèlement (soutenu par la génétique) de Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. en trois espèces distinctes notamment selon la pilosité foliaire, le nombre de nervures, la longueur des anthères. Pour l’heure, nos vérifications dans le Tarn n’avaient conduit qu’à B. distachyon sensu stricto [feuilles glabres sur les faces, bordées de longues soies raides subégales ; feuilles inférieures et médianes à 7-13 nervures ; anthères 0,3-0,5 mm], qui s’avère répandu dans le département. Mais sur la station de Lautrec les caractères observés étaient bien ceux de B. hybridum [feuilles couvertes de poils courts au moins en partie > 0,4 mm (> 0,7 à Lautrec), bordées aux marges de soies raides nettement inégales ; feuilles inférieures et médianes à 11-29 nervures (plus de 15 à Lautrec) toutes subégales ou certaines plus fines ; anthères 0,5-1,2 mm]. L’espèce est nouvelle pour la flore tarnaise. Le troisième taxon, encore inconnu dans le Tarn, est Brachypodium rigidum (Roth) Link [feuilles couvertes de poils uniformes < 0,4 mm, glabres aux marges ; feuilles inférieures et médianes à 19-33 nervures alternativement fines et épaisses ; anthères 0,5-3(10) mm)] (critères : J.M. Tison, comm. pers.).

Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. (Poaceae)

Caucalières, en haut de la Combe du Four, à l’est du village (photo 2), alt. 280 m (M. Menand, M. Senouque, L. Diderot, D. Cailhol, 03.05.2024).

Cette graminée typique des pelouses sèches méditerranéennes est très rare en ex-Midi-Pyrénées : Lauragais, sud-Aveyron et causse de Labruguière. Sur ce dernier, l’espèce était uniquement recensée à Payrin-Augmontel (Leblond, 2013) ; elle est donc maintenant connue à Caucalières, où elle côtoie Thymus vulgaris L., Smilax aspera L., Ononis minutissima L. …

Bromus hordeaceus subsp. longipedicellatus Spalton (Poaceae)

La Sauzière-Saint-Jean, dans une prairie humide située rive droite du Tescounet, à l’ouest du moulin de Trusse (photo 3), alt. 150 m (M. Menand & N. Leblond, 02.06.2024).

Seconde observation tarnaise pour cette sous-espèce découverte à Nages en 2022 (Leblond et al., 2024). Le port si particulier, avec des épillets typiques de B. hordeaceus portés par de nombreux longs rameaux formant une panicule géante et les gaines basales densément couvertes de poils inégaux et fins sont caractéristiques.

Calendula arvensis L. (Asteraceae)

Lombers, abondant sur un talus sous l’ancienne voie ferrée, au carrefour D 41/D 631, alt. 190 m (N. Leblond, 16.03.2024) ; le Garric, berme de la N 88 à la Piboulette, alt. 220 m (N. Leblond, 26.04.2024).

Cette espèce, encore peu notée dans le département, est l’une des premières de l’année à rechercher, dès le milieu de l’hiver.

Cardamine raphanifolia Pourr. (Brassicaceae) – PD81

Berlats, bords du Bertou au niveau du pont de la Béguinié, alt. 600 m, et sur le ruisseau du Vivier, à Combe Malric, alt. 590 m (M. Menand, 04.08.2023) ; Burlats, rive gauche de l’Agout face à Coudoux, alt. 190 m (Ch. Bergès, 17.04.2018) ; Cahuzac, bords du ruisseau des Avaris, à la Borie Grande, alt. 240 m (A. Paris, 25.07.2017) ; Castres, vallon du ruisseau du Lézert, talus face au cimetière de Tournemire, alt. 200 m (Ch. Bergès, 17.04.2018) ; Lacrouzette, dans le ruisseau de Garrot, alt. 220 m (Ch. Bergès, 17.04.2018) ; Montredon-Labessonnié, rive droite de l’Agout, à mi-chemin entre Mascatié et la Vergne, alt. 240 m (Ch. Bergès, 17.04.2018), et rive droite de l’Agout dans la boucle de Pommarède, alt. 250 m (Ch. Bergès, 08.04.2019) ; Paulinet, bords du ruisseau de la Fage aux Estrébols, alt. 520 m (L. Gire, 30.05.2013) ; Rayssac, rive droite du Dadounet tout de suite en aval du pont de Gimanesse, alt. 400 m (Ch. Bergès, 26.06.2024) ; Saint-Amans-Soult, ruisselet affluent rive droite du ruisseau de la Ville, à mi-chemin entre Garrigues et les Amalrics, alt. 320 m (Ch. Bergès, 04.06.2024) ; Saint-Salvi-de-Carcavès, rive droite du ruisseau de la Broussounié sous Veyrié, alt. 610 m (A. Paris, 01.04.2021).

Cet ensemble de données complète un peu plus le puzzle de la répartition de l’espèce dans les montagnes du sud-est du département. Les pièces a priori manquantes sont Albine, Barre, Bout-du-Pont-de-Larn, Caucalières, Lamontélarié, Lasfaillades, le Masnau-Massuguiès, le Rialet, le Vintrou, Mont-Roc, Moulin-Mage, Noaillac, Payrin-Augmontel, Pont-de-Larn, Saint-Amancet, Saint-Amans-Valtoret, Saint-Salvy-de-la-Balme et Senaux (présence très probable sur chacune de ces communes). Restent non revues les stations historiques de Lagarrigue et Valdurenque.

Carex umbrosa Host var. umbrosa (Cyperaceae)

Graulhet, bois mésophile sur le versant rive gauche du ruisseau de Pascabasié, au nord d’En Sans et à l’est de Picouty, alt. 210 m (A. Paris, 19.04.2024).

Première mention de ce Carex, rare dans le département, entre les stations de la haute vallée de l’Agout et celles de la forêt de Giroussens.

Cerastium glutinosum Fr. (Caryophyllaceae)

Curvalle, bordure de culture de céréales au sud du pylône situé au nord-ouest de Moulet, alt. 550 m (A. Paris, 10.06.2024).

Céraiste classiquement traité en sous-espèce voire variété de C. pumilum Curtis mais dont le rang spécifique est soutenu par la génétique. Les différences morphologiques restent mineures : longueur des styles (< 1 mm : glutinosum, > 1 mm : pumilum), longueur des poils glanduleux des sépales (tous ≤ 0,35 mm : glutinosum, en partie > 0,35 mm : pumilum), diamètre des graines mûres (majoritairement ≤ 0,55 mm : glutinosum, majoritairementt ≥ 0,55 mm : pumilum), poils glanduleux sur les entrenœuds inférieurs de la tige (toujours absents : glutinosum, présents ou absents : pumilum). Martrin-Donos (1864) listait dans cet ensemble C. glutinosum Fries, « assez commun », C. obscurum Chaub., « assez rare », et « C. campanulatum Viv. = C. litigiosum de Lens in Lois. », sans indication de localité ni de rareté pour ce dernier ; impossible à ce stade de démêler la taxonomie de ces mentions, les critères indiqués (notamment longueur relative des pétales par rapport aux sépales) divergeant totalement avec ceux aujourd’hui utilisés. Un examen des échantillons de l’Herbier du Tarn, conservé à Montpellier, s’avèrerait sûrement instructif.

Chaenorrhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. subsp. rubrifolium (Plantaginaceae) – LRR VU

Gaillac, quelques individus sur un vieux mur en briques de la rue du Théron (photo 4), alt. 140 m (R. Clec’h, 06.04.2019, revu N. Leblond, 26.04.2024).

La Chénorrhine (ou Petite linaire) à feuilles rouges est une espèce nouvelle pour la flore tarnaise, quoique pas vraiment… Dans sa florule du Tarn, Martrin-Donos (1864) indiquait en effet quelques rares stations départementales de « Linaria origanifolia DC. ». Mais si celles de Penne, Larroque, Puycelsi, voire « Grésigne », correspondaient bien à Chaenorrhinum origanifolium (L.) Kostel., il paraissait assez évident que celles de Gaillac et Ambialet se rapportaient plutôt à C. rubrifolium, puisque l’espèce existe en vallée du Tarn d’une part en aval de ces localités [Villemur-sur-Tarn (Belhacène et al., 2011), Moissac (Lagrèze-Fossat, 1847], d’autre part en amont [entre Brousse et Lincou (Terré, 1955)]. Il s’agit là de stations abyssales issues de la population des Grands Causses, où l’espèce est assez régulière sur les sables dolomitiques (N. Leblond, obs. pers.). À Gaillac, la plante est en situation précaire, sur un vieux mur susceptible d’être nettoyé, crépi ou démoli à tout moment. Cette station se trouve à quelques mètres seulement de celle indiquée par Martrin-Donos (« vieux murs du jardin de M. Thomas, au château de l’Homps »), où la plante ne semble plus exister. À rechercher maintenant du côté d’Ambialet !

Crepis biennis L. (Asteraceae)

Cestayrols, prairie de fauche à l’ouest de Roumanou (photos 5a-b), alt. 200 m (M. Menand, 21.05.2024) ; Durfort, le long du chemin de randonnée qui monte à l’oppidum de Berniquaut, alt. 500 m (M. Menand, M. Senouque & L. Diderot, 29.05.2024).

Cette grande Crépide semble passer inaperçue dans le Tarn où elle est rarement notée ; il nous semble qu’elle soit sous-prospectée.

Crepis foetida L. subsp. foetida (Asteraceae)

Les Cammazes, rochers calcaires dans l’ancienne carrière de la Baraque, alt. 470 m (N. Leblond, 11.05.2024).

Sous-espèce malheureusement peu notée dans le Tarn, à distinguer obligatoirement de la subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Čelak. qui est exotique et en forte progression. Les données au niveau spécifique sont problématiques car elles peuvent aussi bien correspondre à un taxon indigène plutôt patrimonial qu’à un taxon exogène envahissant.

Cyanus montanus (L.) Hill (Asteraceae)

Arfons, une tache de 2 m² contre le bord nord de la route de la Galaube, dans la côte de la Sarrotte (photo 6), alt. 710 m (N. Leblond, 10.05.2024).

L’indigénat de la Centaurée des montagnes n’est pas assuré ici car la station se trouve en bord de route. L’espèce est cependant indigène dans le Tarn de manière certaine dans les monts de Lacaune et existe par ailleurs dans la Montagne Noire audoise (Caudebronde, 2016 in OpenObs, 2025 ; Lespinassière, NL, 2019, obs. pers.).

Daphne mezereum L. (Thymelaeaceae)

Murat-sur-Vèbre, bois de vallon secondaire en amont de la route au nord de Randy, alt. 880 m (A. Paris, 30.05.2024).

Le Bois-gentil est une espèce rarissime dans le Tarn, connue en dehors de Murat-sur-Vèbre uniquement dans deux vallons sur le versant nord du Montalet. Deux mentions historiques le localisaient aussi à Lamontélarié (Martrin-Donos, 1864) et à Anglès (Doumenjou, 1847) ; elles sont à actualiser.

Dryopteris ×deweveri (J.T. Jansen) Jansen & Wacht. [= D. carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs × D. dilatata (Hoffm.) A. Gray] (Dryopteridaceae)

Labruguière, aux sources de l’Alzeau (fourche orientale), inter parentes à la lisière marécageuse 200 m à l’ouest-nord-ouest du col de la Croix de Fer, alt. 880 m (N. Leblond, 06.07.2024).

Aussi communs que soient les Dryoptéris des Chartreux (D. carthusiana) et dilaté (D. dilatata) dans les montagnes tarnaises, et souvent présents sur les mêmes stations, leur hybride n’avait a priori encore jamais été noté dans le département. Celui-ci est reconnaissable à ses mélanges sur le pétiole d’écailles unicolores rousses (héritées de D. carthusiana) et d’écailles bicolores (héritées de D. dilatata), qui le rapprochent de D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy. Mais chez ce dernier les pinnules des pennes médianes sont progressivement rétrécies en pointe souvent arquée, les spores sont bonnes et la forme générale du limbe est trapue (ressemble à D. dilatata). Chez notre hybride de Labruguière les pinnules sont de type dilatata (apex brusquement rétréci et droit), les spores sont très majoritairement avortées et le limbe est assez étroit, allongé, moins trapu que chez dilatata/expansa car les pennes sont bien plus espacées (rappelle D. carthusiana, mais attention ce critère peut varier car deweveri peut aussi tendre vers une morphologie de type dilatata, il est alors plus complexe à identifier). Critères additionnels : les écailles de deweveri sont plus foncées que celles d’expansa et les rares bonnes spores produites par deweveri n’ont pas la large périspore claire d’expansa (M. Boudrie, comm. pers.). Hybride nouveau pour la flore tarnaise.

Eleocharis palustris subsp. waltersii Bureš & Danihelka (Cypereaceae) – LRR DD

Rouairoux, zone humide au sud de Pas Dental, alt. 790 m (Ch. Bergès, 04.07.2024).

Les sous-espèces d’Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. restent mal comprises et il sera intéressant à l’avenir de bien les distinguer (critères sur les longueurs de glumes et d’akènes notamment). La sous-espèce type pourrait s’avérer la moins répandue dans le Tarn.

Epilobium montanum L. (Onagraceae)

Saint-Michel-de-Vax, grosse station avec Epilobium parviflorum Schreb. dans une prairie temporaire au lieu-dit « la Prade », au bord du ruisseau de Lauger, alt. 180 m (R. Clec’h, 29.07.2024).

Cet épilobe porte très bien son nom dans le Tarn puisque les stations actuellement connues sont toutes situées dans les montagnes acides (monts de Lacaune, Montagne Noire, Ségala, Sidobre), où il est commun. Cette station de Saint-Michel-de-Vax, dans le nord-ouest du département, fait office d’exception.

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. (Orobanchaceae)

Mazamet, à même la piste montant du col del Tap vers les antennes à l’ouest, au niveau du lacet de cette piste, alt. 1 160 m (M. Menand & N. Leblond, 24.06.2024) ; Montredon-Labessonié, pelouse acide de haut de coteau à l’est de la D 159 et à l’ouest de Nègre, alt. 490 m (Ch. Bergès, 26.06.2024).

Plante que l’on ne s’aventure à noter dans le Tarn que depuis 2020 (Leblond & Menand, 2021), nouvelle pour la Montagne Noire tarnaise (les observations antérieures ayant été faites à Nages et Murat-sur-Vèbre). La distinction avec Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. n’est pas vraiment simple, tant les deux espèces sont variables, notamment au niveau des longueurs de corolles (6,8 mm de moyenne à Mazamet mais

> 7 mm chez de nombreux individus) ; la présence quasi systématique de dents rétrorses à la base des bractées médianes fait pencher notre balance vers E. nemorosa (dents antrorses à étalées chez E. stricta). Cette proximité nemorosa-stricta explique l’incertitude taxonomique autour de E. cebennensis B. Martin, supposé hybridogène nemorosa × stricta.

Falcaria vulgaris Bernh. (Apiaceae) – LRR EN

Cahuzac-sur-Vère, quelques individus dans une friche au sud de Cinq Peyres (photos 7a-b), alt. 270 m (R. Clec’h, 02.07.2024).

La Falcaire commune doit son nom à la forme si particulière de ses folioles, linéaires-lancéolées généralement courbées en forme de faux et bordées de nombreuses dents cartilagineuses. Il s’agit là à notre connaissance de la première mention tarnaise de cette espèce messicole inféodée aux champs calcaires. Dans l’ex-Midi-Pyrénées, l’espèce est rarissime, ce qui lui a valu un classement parmi les espèces En Danger de la région (Corriol, 2013) ; en plus du Tarn, une station est actuellement connue en Ariège, une dans l’Aveyron, une en Haute-Garonne, une dans le Gers et une dans le Lot (Lobelia, 2025) !

Festuca microphylla (St.-Yves) Patzke (Poaceae)

Barre, rocaille schisteuse à Sedum anglicum Huds. à Cabassude, alt. 950 m (N. Leblond, 16.06.2024).

Les prospections de ces dix dernières années ont montré la plus grande confusion au sein de Festuca groupe rubra (= F. sect. Aulaxyper Dumort.), avec notamment la sous-estimation de F. trichophylla au profit de Festuca nigrescens / microphylla. Il n’est donc pas inintéressant de mentionner une station tarnaise certifiée de F. microphylla. Cette fétuque se distingue dans un premier temps de F. trichophylla par sa section de limbes d’innovations montrant généralement un îlot médian de sclérenchyme égal ou à peine plus développé que les îlots submarginaux, des feuilles lisses ou scabres seulement à l’apex, des gaines jamais fendues (vs section de limbes d’innovations montrant généralement un îlot médian de sclérenchyme beaucoup plus développé que les îlots submarginaux, des feuilles scabres au moins à l’apex et souvent certaines gaines fendues à l’apex chez trichophylla). Diffère ensuite de F. rubra L. par la présence d’innovations intravaginales (toutes extravaginales chez F. rubra) et de F. nigrescens Lam. par ses innovations fines (< 0,5 mm de diamètre) et courtes (< 10 cm de long), laissant longuement à nu les tiges (vs innovations plus épaisses (> 0,5 mm de diamètre) et longues (> 10 cm) cachant la plus grande partie des tiges chez nigrescens) (Tison & de Foucault, 2014). À contrôler partout dans les secteurs siliceux du Tarn, ainsi que F. nigrescens Lam.

Festuca trichophylla subsp. asperifolia (St.-Yves) Al-Bermani (Poaceae) – LRR DD

Montdurausse, bois clair à l’ouest de la Serre, alt. 190 m (M. Menand & N. Leblond, 02.06.2024) ; Saint-Amans-Soult, talus rudéralisés de la route aux Estrabauts Hauts, alt. 370 m (Ch. Bergès, 04.06.2024).

Sous-espèce signalée pour la première fois dans le Tarn en 2022 (Lamontélarié, Leblond et al., 2024), quoique déjà observée en 2020 à Lacaune (Ch. Bergès, 08.07.2020). Attendue plutôt en montagne (espèce réputée orophile) et d’ailleurs observée en Montagne Noire en 2024, elle existe donc également en plaine, sur les coteaux de Monclar. À rechercher partout.

Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richt. subsp. trichophylla (Poaceae) – LRR DD

Escoussens, prairie de fauche en rive gauche du ruisseau du Mouscaillou, tout de suite au sud de la D 60c, alt 270 m (Ch. Bergès, 22.05.2024) ; Massaguel, pelouse à orchidées dans l’angle nord-ouest du carrefour situé 200 m au sud-ouest du Mazet, alt. 280 m (Ch. Bergès, 24.05.2024) ; Moulin-Mage, prairie rive gauche du Grelle sous la Jasse de Couffrau, alt. 850 m (N. Leblond, 30.06.2024) ; Arfons, dans deux prés contigus situés sous la D 12, en direction de Saissac, alt. 670 m (N. Leblond, 06.07.2024) ; Saint-Amancet, pelouse sous la ligne à haute tension contre le bord sud de la D 85, à la cote 266 du Rebec, alt. 270 m (Ch. Bergès, 22.05.2024).

Autre sous-espèce, celle-ci signalée depuis 2021 (Saint-Jean-de-Rives, Leblond et al., 2022). Vue depuis aussi à Miolles (A. Paris, 27.05.2021), le Masnau-Massuguiès (A. Paris, 04.06.2021) et Saint-Salvi-de-Carcavès (A. Paris, 04.06.2021). Parfois non distinguable de la sous-espèce asperifolia, les critères de diamètre et de scabridité des limbes d’innovation n’étant pas toujours corrélés, ce qui engendre des citations au niveau spécifique (la valeur réelle des infrataxons de F. trichophylla est de ce fait fortement discutable).

Galium lucidum All. (Rubiaceae) – LRR DD

Lautrec, pelouse calcicole à Vergnes, alt. 270 m (N. Leblond, 02.06.2024).

Ce gaillet du groupe mollugo était donné assez commun par Martrin-Donos (1864), sous le nom G. rigidum Vill. Les observations récentes certifiées se comptent par contre sur les doigts d’une main. Les confusions avec des formes sténophylles de G. album Mill. sont fréquentes, aussi une analyse de l’ensemble des critères est nécessaire pour confirmer G. lucidum (rapport L/l des feuilles médianes et supérieures, taille générale de la plante, longueur des rameaux, existence de corolles blanc-jaunâtre).

Galium murale (L.) All. (Rubiaceae)

Curvalle, pieds de murs à Montredon, alt. 460 m (Ch. Bergès, 10.10.2024) ; Mazamet, trottoirs en centre-ville, rue des Cordes, alt. 250 m (Ch. Bergès, 04.06.2024).

Espèce méditerranéenne en nette expansion dans le Sud-Ouest, connue dans le Tarn depuis 2012 (Leblond et al., 2022).

Genista pilosa subsp. cebennensis Coulot, Rabaute & J. Molina (Fabaceae)

Lacrouzette, vallée de l’Agout à la centrale électrique de Lusières Bas, alt. 350 m (S. Puig, 28.05.2024) ; Brens, dans un fourré près du lieu-dit la Combe, alt. 170 m (S. Puig, 18.06.2024).

Sous-espèce tétraploïde de description récente (2016), généralement dressée et pouvant dépasser un mètre de haut. Cependant le port est variable chez les sous-espèces selon les conditions du milieu et la détermination doit s’appuyer sur l’analyse des pièces florales, plus développées chez le tétraploïde (subsp. cebennensis : pédicelles 4 à 5 mm de long, étendards longs de 9,5 à 11 mm) que chez le diploïde (subsp. pilosa : pédicelles 2 à 4 mm de long, étendards longs de 8 à 9 mm) (Leblond & Menand, 2021).

Gladiolus communis L. (Iridaceae)

Gaillac, talus contre le bord sud du chemin des Crêtes, à Mondou (photo 8), alt. 210 m (N. Leblond, 12.05.2024).

Il ne s’agit ici que la seconde commune de présence avérée de l’espèce dans le Tarn, après deux observations à Albi (Leblond & Menand, 2021). Diffère de Gladiolus italicus Mill. au premier coup d’œil, mais ressemble beaucoup à G. × byzantinus, glaïeul cultivé qui n’a encore jamais été trouvé hors jardins dans le département.

Glyceria declinata Bréb. (Poaceae)

Rouairoux, rive gauche de l’étang du Moulin de Peyrelles, alt. 370 m, et prairie humide le long du ruisselet à l’est de Rieubastiès, alt. 520 m (Ch. Bergès, 05.06.2024), zone tourbeuse sur le bord de l’étang au sud-sud-est de la Clarette Basse, arrivées du ruisseau de Pontels, alt. 720 m (Ch. Bergès, 04.07.2024) ; Saint-Amans-Soult, zone humide dans le vallon à mi-chemin entre les Amalrics et Garrigues, alt. 320 m (Ch. Bergès, 04.06.2024).

Ces stations viennent s’ajouter à la petite dizaine déjà connue dans le département pour cette rare espèce. Glyceria fluitans (L.) R. Br. et G. notata Chevall. sont nettement plus répandues. Les hybrides, encore jamais signalés dans le Tarn, sont à rechercher dans les stations mixtes.

Helictochloa marginata (Lowe) Romero Zarco (Poaceae)

Arfons, abondant dans deux prés contigus situés sous la D 12, en direction de Saissac, alt. 670 m (N. Leblond, 06.07.2024).

Cette avoine, dite marginée, de Loudun ou encore sillonnée, a été découverte en 2013 dans le département, occupant un lambeau de lande de la commune de Mazamet, vers Saint-Saraille (Fallour et al., 2013). D’affinité atlantique, elle s’avance tout de même dans la chaîne des Pyrénées vers l’est jusqu’au Fenouillèdes, et un isolat est connu depuis une trentaine d’années dans la Montagne Noire audoise (les Martys depuis au moins 1997 ; Laprade, 2010 ; Saissac, 2010, SI-Flore, 2025). C’est dans la continuité de cet isolat audois que se trouvent les stations de Mazamet et d’Arfons. L’espèce est par ailleurs connue de longue date dans le Ségala aveyronnais (Rieupeyroux, Naucelle, Camjac, Quins in Terré, 1955) ; il est fort possible qu’elle existe donc dans le Ségala carmausin. Parmi les avoines vivaces du Tarn (genres Avenula : A. pubescens, Helictochloa : H. bromoides, H. marginata, H. pratensis, et Pseudarrhenatherum : Ps. longifolium), le risque de confusion le plus évident est celui avec les formes glabres d’Avenula pubescens : bien vérifier alors les carènes de la paléole (scabres chez H. marginata, lisses chez A. pubescens).

Hieracium irriguum (Fr.) Dahlst. sensu lato (Asteraceae)

Mazamet, lisière contre le GR 7-GR 36, tout de suite à l’ouest de la cote 1123, 600 m à l’ouest du col del Tap, alt. 1 120 m (N. Leblond, 24.06.2024).

Épervière phyllopode assez proche de H. lachenalii Suter, s’en distinguant principalement par ses stigmates olivâtres à l’état vivant, noircissant à la dessiccation, et bractées médianes à poils étoilés plus ou moins abondants à la marge et souvent sur le dos dans sa moitié basale (vs stigmates jaune franc à un peu sale à l’état vivant, roussissant légèrement à la dessiccation, et involucres à bractées médianes à marges de poils étoilés très marquées jusqu’à l’apex chez H. lachenalii) (critères : Tison & de Foucault, 2014). Espèce nouvelle pour la flore tarnaise, non citée dans la nébuleuse « H. vulgatum Fr. » des Hieracium du centre de la France (Sudre, 1902).

Hieracium planchonianum Timb.-Lagr. & Loret (Asteraceae)

Penne, balme au pied des rochers surplombant la rive droite de l’Aveyron, 400 m au sud-sud-ouest de Murel, alt. 270 m (N. Leblond, 12.05.2024).

Cette observation confirme celle déjà faite à Penne en 2018 (Menand et al., 2019), 2 km à l’aval de cette nouvelle station. L’espèce semble pour l’instant limitée à cette commune dans le département et, pour mémoire, elle n’est par ailleurs connue que dans les Grands Causses et le Languedoc interne. Il s’agit donc d’un isolat remarquable. Épervière à rechercher en amont dans cette même vallée, en Tarn-et-Garonne.

Juniperus oxycedrus L. (Cupressaceae) – LRR NT

Saint-Julien-du-Puy, un gros individu sur le rebord ouest de la butte cotée 309 à l’est de la Revelle (photo 9), alt. 280 m (N. Leblond, 16.03.2024).

La présence du Cade, ou Genévrier oxycèdre, n’avait encore jamais été certifiée dans le Tarn. Il existe bien quelques mentions [Caucalières (Julve & de Foucault, 1994) ; coteaux de Monclar (Dupont, 1990)] mais toutes se sont avérées être des erreurs après vérification. L’existence de cette essence typiquement méditerranéenne à Saint-Julien-du-Puy coïncide parfaitement avec le cortège local, riche en espèces issues de ce domaine biogéographique (Linum narbonense L. ou Aphyllanthes monspeliensis par exemple). À rechercher ailleurs dans ce secteur.

Lepidium heterophyllum Benth. (Brassicaceae)

Moulin-Mage, dans un pré de la Serre de Lacombe, alt. 900 m (N. Leblond, 30.06.2024) ; Murat-sur-Vèbre, bords du Rieu Pourquié dans le village de Boissezon-de-Masviel, alt. 800 m (A. Paris, 29.05.2024).

Cette passerage présente une répartition essentiellement atlantique en France et est rare dans le Tarn. Martrin-Donos (1864) ne la signalait qu’à Lacabarède, sur les bords du Thoré, et c’est Caraven-Cachin (1893) qui le premier la découvrit dans les monts de Lacaune, en 1885 à Murat-sur-Vèbre.

Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum (Poaceae)

Anglès, pelouse ourlifiée contre le bord est de la route de Campans, à l’est du Rebaut, alt. 400 m (Ch. Bergès, 06.06.2024) ; Labastide-Rouairoux, pelouse acide sous la ligne à haute tension, le long du sentier de randonnée des cols, au nord de Cabanes, alt. 450 m (Ch. Bergès, 06.06.2024).

Espèce messicole totalement sous-inventoriée de nos jours, très commune du temps de Martrin-Donos (1864). À rechercher partout pour en évaluer la rareté actuelle.

Luzula congesta (Thuill.) Lej. (Juncaceae)

Mazamet, marécages tout de suite au sud de la cote 1123, 600 m à l’ouest du col del Tap, alt. 1 120 m (M. Menand & N. Leblond, 24.06.2024).

La Luzule à inflorescences denses était déjà bien connue dans les monts de Lacaune et d’Alban, mais restait à trouver dans la Montagne Noire tarnaise (Leblond et al., 2024). La voici donc, à Mazamet (longueurs de graines et de périanthes contrôlées) !

Myosotis secunda A. Murray (Boraginaceae) – LRR DD

Rouairoux, prairie humide résiduelle pâturée au niveau de la source au sud de Mas Redon, alt. 560 m, et prairie humide le long du ruisselet à l’est de Rieubastiès, alt. 520 m (Ch. Bergès, 05.06.2024) ; Labastide-Rouairoux, zone humide en fond de prairie entre la route et le ruisseau juste à l’ouest du Rivieral, alt. 400 m (Ch. Bergès, 06.06.2024) ; Saint-Amans-Soult, ruisselet et zone humide attenante dans le vallon entre les Amalrics et Garrigues, alt. 320 m (Ch. Bergès, 04.06.2024) ; Saint-Pierre-de-Trivisy, zones humides le long du ruisseau de l’Aze au sud-est de Puech de Cantié, à l’ouest du pont de la D 53, alt. 620 m (Ch. Bergès, 27.06.2024) ; Murat-sur-Vèbre, prairie paratourbeuse au sud-est de la forêt domaniale de la Salesse, alt. 1 110 m (A. Paris, 31.05.2024).

Espèce palustre méconnue, notée çà et là dans les monts de Lacaune et la Montagne Noire, à rechercher ailleurs sur substrat acide (Ségala notamment).

Najas minor All. (Hydrocharitaceae) – LRR VU

Viviers-lès-Lavaur, pieds dispersés mais semblant assez abondants dans la retenue de Briax, en eaux peu profondes en bord de berges en amont à l’est, alt. 200 m (P.-O. Cochard, 20.09.2024) ; Veilhes, pieds dispersés mais semblant assez abondants dans le lac du Messal, en eaux peu profondes en bord de berges au sud-est, alt. 200 m (P.-O. Cochard, 26.08.2024).

Espèce aquatique pour l’heure uniquement recensée à Teulat et Rabastens (Menand et al., 2017). Est-elle réellement rare dans le Tarn ou en expansion comme l’est actuellement Najas marina L. ? L’avenir nous le dira.

Oenanthe fistulosa L. (Apiaceae) – LRR EN

Villeneuve-sur-Vère, prairies très humides entre le village et le Mazétou, sous la RD 3 (photo 10), alt. 250 m (M. Menand, 21.05.2024).

L’Oenanthe fistuleuse est très rare dans le Tarn et n’était connue à l’heure actuelle qu’à Castelnau-de-Montmiral (Menand et al., 2011), dans deux prairies. Elle y a d’ailleurs été revue le 21.05.2024, au niveau de la Laque, en compagnie d’Alopecurus bulbosus Gouan. C’est donc à Villeneuve uniquement la troisième prairie où elle a été observée, représentée par quelques dizaines d’individus, avec Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase.

Ophrys passionis Sennen (Orchidaceae)

Saint-Julien-du-Puy, pelouses du plateau de Courras, notamment autour de la côte 291, alt. 290 m (N. Leblond, 16.03.2024).

Ophrys précoce très rarement noté dans le Tarn, poussant ici en compagnie d’O. exaltata Ten., qui est beaucoup plus commun dans le département. La distinction entre les deux repose fondamentalement sur l’angle entre l’axe dorsal du gynostème et le plan de la macule du labelle : aigu (45 à 70°) chez O. passionis, droit ou faiblement aigu (70 à 90°) chez O. exaltata.

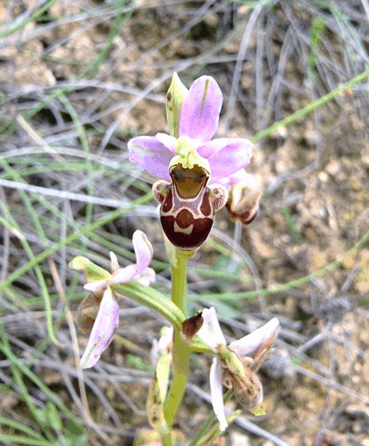

Ophrys scolopax subsp. apiformis (Desf.) Maire & Weiller (Orchidaceae)

Lautrec, pelouse calcicole à Vergnes (photo 11), alt. 270 m (N. Leblond, 02.06.2024).

Cette orchidée est parfois traitée au rang spécifique sous le nom d’Ophrys picta Link. De répartition ouest-méditerranéenne, elle est connue depuis au moins 1990 dans le Lauragais haut-garonnais (Lobelia, 2025) mais n’avait encore jamais été signalée dans le Tarn. On la distinguera de la classique O. scolopax Cav. subsp. scolopax notamment par ses labelles courts (8 à 10 mm, max. 8 mm observés à Lautrec) et pétales latéraux étroits (L=3 mm et l=1 mm, soit L/l=3 à Lautrec), vs labelles plus allongés (10 à 13 mm) et pétales latéraux larges (L/l< 2) chez la subsp. scolopax.

Orobanche amethystea Thuill. (Orobanchaceae)

Sorèze, crête de l’oppidum de Berniquaut (photo 12), alt. 570 m (M. Menand, M. Senouque & L. Diderot, 29.05.2024) ; Lautrec, pelouse calcicole à Vergnes, alt. 270 m (N. Leblond, 02.06.2024).

Cette orobanche strictement inféodée aux racines du Panicaut champêtre (Eryngium campestre L.) est rarement notée dans le Tarn.

Papaver lecoqii Lamotte (Papaveraceae) – LRR DD

Penne, plancher de balme au pied des rochers surplombant la rive droite de l’Aveyron, 400 m au sud-sud-ouest de Murel, alt. 270 m (N. Leblond, 12.05.2024).

Ce pavot est probablement sous-inventorié dans le Tarn au profit de Papaver dubium L. Le critère le plus fiable réside sur l’observation du latex, rougeâtre à l’état sec, blanc ou parfois jaune à l’état frais chez lecoqii vs brun-noir à l’état sec, toujours blanc à l’état frais chez dubium (Tison & de Foucault, 2014).

Pilosella lactucella (Wallr.) P.D. Sell & C. West subsp. lactucella (Asteraceae)

Moulayrès, prairie de fauche 400 m au nord du Bousquet, alt. 320 m (A. Paris, 19.04.2024).

Piloselle paraissant rare dans le département, inédite pour ce secteur. Par ailleurs, dans le genre Pilosella seul P. officinarum F.W. Schultz & Sch. Bip. est aujourd’hui confirmé (très commun). P. auriculiformis (Fr.) F.W. Schultz & Sch. Bip., P. cymosa (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip., P. dubia (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip., P. peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip., P. ×stoloniflora (Waldst. & Kit.) F.W. Schultz & Sch. Bip. et P. × sulphurea (Döll) F.W. Schultz & Sch. Bip. ont vraisemblablement tous été signalés par erreur. On pourrait rechercher P. ×tardiuscula (Peter) Soják = P. lactucella × P. officinarum dans les stations mixtes.

Polypogon viridis (Gouan) Breistr. (Poaceae) – LRR DD

Brassac, chantier de granitier à la Barque, alt. 480 m (Ch. Bergès, 18.06.2024).

Graminée découverte en 2007 dans le Tarn (Leblond, 2016), encore très rarement notée mais possiblement en expansion. À rechercher dans les pelouses et friches hygrophiles.

Polystichum aculeatum (L.) Roth (Dryopteridaceae)

Roussayrolles, quelques pieds dans une hêtraie sous le hameau de Peyralade, alt. 390 m (R. Clec’h, 10.11.2024).

Fougère calcicole préférentielle peu répandue dans le Tarn, principalement observée dans les monts de Lacaune. Très rarement signalée dans le quart nord-ouest du département, mais déjà connue par exemple à Castlenau-de-Montmiral (Tela Botanica, 2025).

Potentilla montana Brot. (Rosaceae)

Vaour, pelouse acide contre la route de Liberté, à la sortie nord-est de la Cité du Lac, alt. 460 m (N. Leblond, 15.03.2024).

Cette station étend encore un peu plus les contours de la population découverte en 2020 au nord-est de la Grésigne (Leblond & Menand, 2021).

Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. (Caryophyllaceae)

Garrevaques, dans une jachère à l’Hergne, alt. 190 m (M. Menand, 30.08.2024).

Un unique individu de la Gypsophile des murs a été observé ici, dans une jachère légèrement humide. Les stations dans le Tarn ne dépassent pas la dizaine, mais il faut dire que sa discrétion et sa floraison tardive ne facilitent pas sa détection.

Ranunculus envalirensis Grau (Ranunculaceae)

Lacaune, talus frais exposé au nord contre le bord sud de la route de la Salvetat (D 607), 650 m au sud-ouest du village (photo 13a), alt. 860 m (N. Leblond, 10.05.2024).

La Renoncule d’Envalira appartient à l’effrayant groupe de Ranunculus auricomus L., espèce collective apomictique polyploïde dont elle s’écarte par la présence de 5 pétales subégaux chez sensiblement toutes les fleurs (0 à 8 pétales inégaux sur la majorité des fleurs chez R. auricomus apomictique). Nous la considérons ici dans sa conception large incluant la Renoncule des Cévennes (Ranunculus cebennensis Dunkel), suivant l’avis de Karbstein et al. (2020) qui ne considèrent qu’un seul taxon sexué diploïde en France. Sur cette station de Lacaune, mais aussi ailleurs dans les monts de Lacaune (Montalet par exemple), se trouve également un Ranunculus auricomus apomictique à pétales inégaux non nommé (photo 13b). Espèce nouvelle pour la flore tarnaise.

Roemeria argemone (L.) C. Morales, R. Mend. & Romero García (Papaveraceae)

Alos, culture de céréales entre Lempéri et la Garenne, en compagnie de Bifora testiculata, alt. 280 m (M. Menand, 21.05.2024).

Ce pavot est devenu rare dans le Tarn, mais un beau noyau de population existe sur le plateau cordais, avec maintenant sept communes de présence (Labastide-Gabausse, Mailhoc, Taïx, Villeneuve-sur-Vère, Virac, Vindrac-Alayrac et donc Alos).

Rosa deseglisei Boreau (Rosaceae) – LRR DD

Montdurausse, au bord du sentier descendant au ruisseau des Tils, tout de suite à l’ouest de la Serre, alt. 200 m (M. Menand & N. Leblond, 02.06.2024).

Églantier a priori nouveau pour la flore tarnaise. Appartenant au groupe de Rosa canina L. il se singularise par cette combinaison de critères : folioles poilues a minima sur le revers des nervures, simplement dentées, non glanduleuses sur le limbe mais nettement sur les pédicelles ; styles glabres ; type floral L (sépales décidus et réfléchis à la fructification et canal discal < 0,8 mm de diamètre).

Rosa gallica L. (Rosaceae) – PN, LRR DD

Saint-Urcisse, à Serret, fourré en contrebas d’une pelouse contre le bord sud de la piste de Clapet (photo 14), alt. 200 m (M. Menand & N. Leblond, 02.06.2024).

Cet imposant fourré de Rosa gallica avait déjà été remarqué en 2021, mais la proximité immédiate de nombreux pieds de Rosa marginata Wallr. nous avait incités à la prudence (Leblond et al., 2022). Finalement, si les plantes de pelouses correspondent bien à R. marginata [rachis, nervures principales et dents très glanduleuses ; aiguillons peu denses, élargis dès le sommet ; type floral D/L (canal discal 0,8 à 1,2 mm de diamètre, 0,85 mm en moyenne ici)], celle constituant le fourré en contrebas présente tous les critères de R. gallica, notamment les aiguillons très denses et très hétérogène, folioles gaufrées, sépales largement > 20 mm de long, type floral D (sépales persistants et dressés jusqu’à maturité et canal discal > 1,2 mm de diamètre). La question de l’indigénat de l’espèce ici reste ouverte.

Rosa rubiginosa L. (Rosaceae)

Roussayrolles, quelques buissons au bord de l’étang de la fontaine Mère de Dieu (photo 15), alt. 400 m (R. Clec’h, 03.06.2024).

Ce rosier thermophile calcicole est actuellement très peu noté dans le Tarn, principalement sur le causse de Labruguière (cf. notamment Leblond, 2016), mais aussi non loin d’Albi, à Castanet (Lobelia, 2025). Sa présence dans le Quercy était bien rapportée par Martrin-Donos (1864), mais il n’avait a priori pas encore été revu dans ce secteur. Correspond à des églantiers non drageonnants à aiguillons peu denses, styles non soudés, sépales munis de segments latéraux, feuilles non pruineuses ni gaufrées à la face supérieure, ponctuées inférieurement de glandes très apparentes à odeur de pomme verte, folioles à base arrondie (non cunéiforme), type floral D (sépales persistants et dressés jusqu’à maturité du fruit et canal discal > 1,2 mm de diamètre).

Sagina revelierei Jord. & Fourr. (Caryophyllaceae) – LRR VU

Mazamet, sur les arènes humides du GR 7-GR 36, 150 m au sud-ouest du col del Tap, alt. 1 120 m (M. Menand & N. Leblond, 24.06.2024).

Sagine jusqu’alors observée uniquement dans les monts de Lacaune (Murat-sur-Vèbre, Lacaune, Nages) et à l’extrémité orientale de la Montagne Noire (Albine, Sauveterre). La station de Mazamet est pour l’heure la plus occidentale connue dans ce massif.

Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter subsp. bulbosus (Asteraceae)

Sorèze, le long du chemin menant du cimetière du village vers le causse de la Grotte du Calel, dans des pelouses ombragées (sous des pins) (photos16a-b), alt. 480 m (M. Menand, 05.05.2024).

La découverte de cette composée dans le Tarn en 2008 par l’un d’entre nous (NL) fut une véritable surprise (Leblond, 2013). Le Crépis bulbeux affectionne particulièrement les sables maritimes mais, dans la région méditerranéenne, il se rencontre en fait régulièrement dans les garrigues, à l’intérieur des terres. Après sa découverte à Durfort il y a plus de quinze ans, dans des rocailles calcaires abritant une flore méditerranéenne remarquable (Smilax aspera L., Reichardia picroides (L.) Roth, Quercus coccifera Münchh., Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv., Euphorbia characias L., etc.), cette plante est donc maintenant connue à Sorèze, commune limitrophe.

Sparganium emersum Rehmann (Typhaceae)

Le Bez, fossé en eau au centre d’une prairie de fauche dans le vallon à l’est de Combe Rouge, alt. 500 m (Ch. Bergès, 18.06.2024).

L’espèce est extrêmement rare dans le Tarn, avec seulement trois observations modernes à Valence-d’Albigeois, Pont-de-Larn (Leblond et al., 202) et le Bez.

Stachys arvensis (L.) L. (Lamiaceae)

Le Masnau-Massuguiès, jachère au nord de la route et au nord de Fontanelles, alt. 760 m (Ch. Bergès, 09.10.2024) ; Saint-Pierre-de-Trivisy, talus de la D 57 à l’entrée du chemin de la ferme du Garriguet, alt. 670 m (Ch. Bergès, 08.10.2024).

Cet épiaire, annuelle acidiphile, ne court pas les champs dans le Tarn puisqu’on ne la connaît aujourd’hui qu’à Cambounès, Caucalières, Crespinet, Saint-Sulpice-la-Pointe, et donc désormais le Masnau-Massuguiès et Saint-Pierre-de-Trivisy.

Stachys heraclea All. (Lamiaceae)

Lautrec, talus routier 300 m au nord-ouest de la Briqueterie, alt. 310 m (T. Emeriau & F. Maillet).

Espèce des pelouses sèches calcicoles rare en France en dehors des Corbières et de la Provence. Dans le Tarn, l’Épiaire d’Héraclée se rencontre de nos jours aussi du côté de Lagarrigue (Leblond, 2016), Itzac, Saint-Julien-du-Puy (Menand et al., 2019) et Montdragon (Lobelia, 2025).

Stellaria pallida (Dumort.) Piré (Caryophyllaceae) – LRR DD

Penne, plancher de balme au pied des rochers surplombant la rive droite de l’Aveyron, 400 m au sud-sud-ouest de Murel, alt. 270 m (N. Leblond, 12.05.2024) ; Moulin-Mage, dans le hameau de Lacombe, alt. 880 m (A. Paris, 24.06.2024).

La Stellaire pâle est une caryophyllacée nitrophile rencontrée principalement dans les friches et pelouses enrichies. Mais beaucoup de ces espèces se rencontrent également dans les balmes fréquentées (« fumées ») par les animaux. Taxon encore très peu noté dans le Tarn.

Trifolium patens Schreb. (Fabaceae)

Saint-Amancet, prairie de fauche mésohygrophile au nord de la D 85 et à l’ouest-sud-ouest de la gare, alt. 260 m (Ch. Bergès, 22.05.2024).

Ce trèfle à fleurs jaune orangé est emblématique des prairies humides. Dans le Tarn, il n’est actuellement connu que dans une dizaine de localités.

Trifolium strictum L. (Fabaceae) – LRR NT

Giroussens, dans des tonsures légèrement hygrophiles à Gane Sourde (photo 17), alt. 120 m (M. Menand, 17.06.2024).

L’espèce fut mentionnée dans le Tarn par Doumenjou (cf. p. 178 des Herborisations sur la Montagne Noire, 1847), à « Sorèze, gorge de Durfort ». Elle y a été recherchée, en vain ; les milieux sont encore très favorables mais l’embroussaillement rend très complexes les investigations. C’était donc une belle surprise de la découvrir à Giroussens, après un siècle et demi sans la revoir ! L’espèce est connue en Haute-Garonne, à environ 15 km à vol d’oiseau, en lisière de la forêt de Buzet (MM, obs. pers.).

Verbascum boerhavii L. (Scrophulariaceae)

Durfort, dans les rocailles siliceuses sous le Castrum du Castlar, alt. 380 m (M. Menand, M. Senouque & L. Diderot, 29.05.2024).

Déjà notée à plusieurs reprises dans le Tarn, cette molène est connue en vallée du Tarn schisteuse, dans les monts de Lacaune, ainsi qu’à Caucalières. C’est là sa première observation dans la partie occidentale de la Montagne Noire.

Verbascum nigrum L. subsp. nigrum (Scrophulariaceae)

Le Fraysse, cimetière de Saint-Jean-du-Salès, alt. 520 m (Ch. Bergès, 09.10.2024).

Molène revue récemment dans une petite dizaine de localités tarnaises. À rechercher dans un grand quart nord-ouest du département où il est pour l’heure inconnu.

Veronica bastardii Boreau (Plantaginaceae)

Caucalières, bord de chemin à Pioch Camp (photos 18a-b), alt. 230 m (M. Menand, M. Senouque, L. Diderot, D. Cailhol, J. Mieusset, 03.05.2024).

Cette véronique du groupe teucrium avait auparavant été signalée à Penne, sous le nom V. teucrium var. angustifolia Vahl (Leblond et al., 2020). À bien distinguer de l’autre espèce tarnaise du groupe, V. orsiniana Ten. (cf. infra). Certaines données de V. teucrium, anciennes ou dans un sens large, ne seront pas attribuables avec certitude à l’une ou l’autre de ces deux espèces sans analyses d’échantillons d’herbiers ou retours terrain (données dans le Lauragais et la vallée du Tarn par exemple)

Veronica cymbalaria Bodard (Plantaginaceae) – LRR NT

Murat-sur-Vèbre, dans la rue principale du village alt. 840 m (A. Paris, 31.05.2024) ; Nages, murs du hameau de Naujac, alt. 790 m (A. Paris, 30.05.2024).

La Véronique cymbalaire poursuit, lentement mais sûrement, sa progression dans le département. Elle est aujourd’hui connue sur les communes de Massals, Murat-sur-Vèbre, Nages, Roquecourbe, Sorèze, Viane et Vielmur-sur-Agout (Lobelia, 2025).

Veronica orsiniana Ten. (Plantaginaceae) – LRR DD

Les Cammazes, rochers calcaires dans l’ancienne carrière de la Baraque, alt. 470 m (N. Leblond, 11.05.2024).

Espèce pour l’heure uniquement rencontrée dans la montagne calcaire (Dourgne, Durfort, Lacaune, les Cammazes, Massaguel, Sorèze [revu M. Menand, 29.05.2024, photos 19a-b] et Verdalle).

Vicia peregrina L. (Fabaceae) – LRR VU

Noailles, friches thermophiles, ourlets et bords de vigne entre le Puech Couyoul et Salissière (photo 20), alt. 270 m (F. Kessler, 25.04.2014, revu M. Menand, 21.05.2024).

Cette vesse méditerranéenne était donnée rare par Martrin-Donos (1864) mais tout de même citée dans une dizaine de localités sur le causse de Labruguière, le Quercy, les environs de Lisle, Fiac, Roquecourbe… On pouvait craindre sa disparition dans le Tarn, car les prospections ciblées sur cette espèce n’avaient rien donné… jusqu’à sa redécouverte en 2014 à Noailles ! Difficile de se prononcer sur l’indigénat de l’espèce ici tant le cortège messicole est complexe, mêlant des espèces indigènes (ex. Adonis annua, Agrostemma githago, Bifora radians, Galium tricornutum) et exogènes (Lathyrus cicera et, cf. infra, Vicia pannonica). À rechercher prioritairement sur le causse de Labruguière, où l’espèce était donnée commune, notamment à Payrin-Augmontel (Laborie, 1889).

3. Taxons exogènes

Aegilops ventricosa Tausch (Poaceae)

Alos, cultures de céréales entre Lempéri et la Garenne, dans des bordures et coins de parcelles (photo 21), alt. 280 m (M. Menand, 21.05.2024).

Cette poacée méditerranéenne singulière est très rarement observée en ex-Midi-Pyrénées. Ici elle poussait sous forme de plages monospécifiques assez denses, laissant peut-être penser à une introduction à travers un lot de semences. Première mention pour le Tarn.

Aegopodium podagraria L. (Apiaceae)

Brassac, talus ouest de la D 62 à l’est de la Fourtounarié, alt. 530 m (Ch. Bergès, 19.06.2024).

Cette « Herbe aux goutteux », jadis utilisée (inefficacement ?) pour soigner la goutte podagre, est naturalisée çà et là dans les monts de Lacaune et la Montagne Noire.

Arbutus unedo L. (Ericaceae)

Lavaur, quelques rares individus en contexte forestier, près d’une lisière, versant nord du puech de Jonquières, alt. 150 m (F. Perriat, 03.05.2024) ; Puylaurens, au bord d’un chemin en forêt, 300 m au nord-est du Bois Blanc (photo 22), alt. 320 m (F. Perriat, 03.05.2024).

Cet arbuste méditerranéo-atlantique nous semble indigène dans quelques stations tarnaises (Sorèze, Payrin-Augmontel, Caucalières, Burlats). Il est par ailleurs largement cultivé et parfois échappé/naturalisé comme ici à Lavaur et Puylaurens.

Aucuba japonica Thunb. (Garryaceae)

Labastide-Rouairoux, lisière nitrophile en bord de route au sud-ouest du Rivieral, alt. 410 m (Ch. Bergès, 06.06.2024).

Le Laurier tacheté, ou Aucuba du Japon, est un arbuste originaire de l’Extrême-Orient. Classiquement utilisé pour l’ornement, il est par contre peu noté à l’état « sauvage » dans le Tarn.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. (Moraceae)

Saint-Sulpice-la-Pointe, bord de la voie ferrée au départ sud-ouest du pont sur l’Agout, alt. 110 m (J. Dao, 24.10.2024).

Le Mûrier d’Espagne est, comme son nom ne l’indique pas, originaire de l’Est asiatique. Ornemental, il se naturalise généralement facilement, mais les mentions tarnaises restent exceptionnelles.

Catalpa bignonioides Walter (Bignoniaceae)

Saint-Sulpice-la-Pointe, berge rive gauche de l’Agout entre le pont ferroviaire et le pont de la D 631, alt. 95 m (J. Dao, 24.10.2024).

Le Catalpa commun se naturalise assez aisément le long des cours d’eau. Il reste cependant dans le Tarn peu noté dans le milieu naturel.

Crocosmia ×crocosmiiflora (Lemoine) N.E. Br. (Iridaceae)

Mont-Roc, bord du lac de Rasisse entre le pont et le carrefour D 81-D 57 à Cantegrel, alt. 360 m (Ch. Bergès, 26.06.2024).

Ce montbrétia à fleurs orangées n’est qu’exceptionnellement naturalisé dans le Tarn. Il est en revanche extrêmement envahissant et problématique dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes.

Eleocharis bonariensis Nees (Cyperaceae)

Labruguière, sables rive gauche du Thoré, tout de suite en aval du pont de la D 56, alt. 180 m (Ch. Bergès, 04.09.2019) ; Aussillon, abondant dans une zone très humide sur les bords du ruisseau de la Rougearié, affluent rive gauche du Thoré (photo 23), alt. 200 m (S. Puig, 03.06.2020, revu M. Menand, 26.07.2024) ; Pont-de-Larn, banc de galets en rive droite du Thoré, au sud de la Barque Haute, alt. 210 m (B. Durand, 07.09.2022).

Le Scirpe de Buenos Aires n’avait encore jamais été signalé dans le Tarn. À l’ouest de la vallée du Thoré, l’espèce est installée en Haute-Garonne depuis au moins 1922 sur les bords du canal du Midi et régulière sur la Garonne dans le Tarn-et-Garonne : Auvillar, Castelsarrasin, Golfech, Saint-Loup, Saint-Nicolas-de-la-Grave… (Lobelia, 2025). À l’est, on la retrouve sur l’Orb aux environs de Maraussan et Thézan-lès-Béziers (OpenObs, 2025). L’espèce, originaire d’Amérique du Sud, est assez proche de E. acicularis (L.) Roem. & Schult. (scirpes à akènes surmontés d’un mamelon conique, fleurs majoritairement à 3 stigmates, akènes striés longitudinalement) mais chez E. bonariensis les tiges florifères sont assez robustes (> 10 cm de long et > 0,5 mm de large), les gaines supérieures présentent une ouverture longuement oblique par rapport à la tige et le périgone porte 3 à 4 soies > 50% de l’akène mûr (vs tiges fluettes (< 10 cm de long et < 0,5 mm de large), gaines supérieures à ouverture perpendiculaire à la tige et périgone portant 0 à 2 soies < 50% de l’akène mûr chez acicularis). La station d’Aussillon fut d’abord attribuée par erreur à E. multicaulis (Sm.) Desv. Revue cette année, est très préoccupante, avec un recouvrement impressionnant d’une belle zone humide. À surveiller !

Epilobium ciliatum Raf. (Onagraceae)

Teillet, berges exondées rive droite de la retenue de Rasisse, 500 m au sud-est du château de Grandval, alt. 360 m (F. Kessler, 17.10.2014) ; Moulin-Mage, friche à la sortie nord du village de Cabannes, alt. 940 m (A. Paris, 24.06.2024).

Cet épilobe originaire d’Amérique du Nord est inédit pour la flore tarnaise, malgré sa découverte il y a une dizaine d’années. Il fait partie du groupe « à stigmates en massue et graines appendiculées à l’apex », l’autre espèce départementale de ce groupe étant E. palustre L., indigène. Chez E. ciliatum les fleurs sont blanches à rose très clair au début de la floraison, les boutons et fleurs épanouies sont dressés, les feuilles médianes pétiolées (pétiole > 1 mm de long) et la souche n’est pas stolonifère (vs fleurs rose vif dès le début, boutons et fleurs penchés, feuilles médianes à pétiole < 1 mm de long et souche stolonifère chez E. palustre).

Eragrostis multicaulis Steud. (Poaceae)

Paulinet, dans le cimetière enherbé du village, alt. 630 m (Ch. Bergès, 09.10.2024).

L’Éragrostis à tiges nombreuses est une espèce originaire du Sud et de l’Est asiatique, a priori nouvelle pour la flore tarnaise. Il est proche d’E. pilosa (L.) P. Beauv., espèce indigène dans le département, et fréquente les mêmes milieux (friches pionnières sableuses à piétinées) ; les confusions sont fréquentes. Chez E. multicaulis les caryopses mesurent majoritairement 0,6 à 0,8 mm de long à maturité et l’apex de la gaine foliaire et le premier nœud de l’inflorescence sont glabres ou portent 1 à 3 longues soies (vs caryopses majoritairement 0,8 à 0,9 mm de long à maturité et apex de la gaine foliaire et premier nœud de l’inflorescence portant chacun un faisceau de longues soies chez E. pilosa). La situation est encore complexifiée par l’existence d’un E. albensis H. Scholz morphologiquement proche d’E. multicaulis, espèce pas encore confirmée en France mais fréquente en Allemagne : rameaux ultimes de l’inflorescence lisses chez multicaulis, rameaux ultimes de l’inflorescence parsemés de nombreux acicules chez albensis. À vérifier systématiquement donc.

Fagopyrum cymosum (Trevir.) C.F.W. Meissn. (Polygonaceae)

Mazamet, un énorme pied dans les gorges de l’Arnette, contre le bord est de la D 54, au moulin à papier (photo 24), alt. 310 m (M. Menand & N. Leblond, 24.06.2024).

Ce sarrasin originaire de l’est de l’Asie est une espèce vivace utilisée en médecine traditionnelle chinoise, en cuisine (feuillage cru ou cuit, graines) et pour l’ornement. Il n’avait encore jamais été signalé à l’état subspontané dans le Tarn.

Festuca brevipila R. Tracey (Poaceae) – LRR DD

Les Cammazes, replat dans l’ancienne carrière de la Baraque, alt. 470 m (N. Leblond, 11.05.2024).

La Fétuque à poils courts appartient au groupe de F. ovina L. (= section Festuca Hackel). Si elle semble nouvelle pour la flore tarnaise, elle était cependant connue depuis 2005 non loin des Cammazes, sur la commune haute-garonnaise de Revel (L. Belhacène, Lobelia, 2025). Nous la plaçons dans la catégorie des espèces exogènes dans le Tarn un peu par défaut, car l’espèce est réputée naturalisée en France. Mais aux Cammazes rien n’indique vraiment une naturalisation, si ce n’est l’origine humaine de la carrière. D’autre part la plante est aujourd’hui considérée comme indigène a minima dans le Nord-Est.

Galinsoga parviflora Cav. (Asteraceae)

Paulinet, potager au nord du cimetière de Pommardelle, alt. 670 m (Ch. Bergès, 10.10.2024).

Espèce centre-américaine signalée dans le Tarn depuis 2020 (Leblond et al., 2022), paraissant pour l’heure cantonnée aux montagnes acides de l’est du département. Sa congénère G. quadriradiata Ruiz & Pav. est par contre désormais disséminée çà et là sur tout le territoire (quoique plus rare au centre).

Hemerocallis fulva (L.) L. (Asphodelaceae)

Mont-Roc, pelouse au bord du lac de Rasisse, au lieu-dit la Faurié, alt. 360 m (Ch. Bergès, 26.06.2024).

Espèce horticole à fleurs orangées très cultivée dans les jardins mais peu notée à l’état « sauvage » dans le Tarn. Stérile, elle se multiplie par fragmentation du rhizome, ce qui explique l’aspect en colonie de certaines stations.

Hesperocyparis macrocarpa (Hartw.) Bartel (Cupressaceae)

Caucalières, rebord du plateau surplombant le village, 150 m au nord-est de l’église, alt. 260 m (N. Leblond, 01.11.2024).

Ce cyprès largement planté est surtout cité ici pour inciter à le distinguer de Cupressus sempervirens L., le Cyprès toujours vert, mieux connu. Largement naturalisé sur le littoral atlantique et en Méditerranée, il n’avait a priori jamais été noté à l’état naturalisé dans le Tarn. Hesperocyparis macrocarpa se distingue notamment de Cupressus sempervirens par ses jeunes rameaux décussés (= opposés dont les paires successives se croisent à angle droit) et ses cônes peu allongés, L/l < 1,4 (jeunes rameaux distiques et cônes L/l généralement >1,5, jusqu’à 2,5, chez Cupressus sempervirens).

Iris xiphium L. (Iridaceae)

Gaillac, bord sud du chemin des Crêtes, au Mas de Bastié (photo 25), alt. 200 m (N. Leblond, 12.05.2024).

Iris rarissime indigène en France (Hérault), d’où sa protection nationale. Par ailleurs, l’espèce est cultivée et naturalisée çà et là, ainsi que son hybride avec I. tingitana Boiss. & Reut., nommé I. ×hollandica H.R. Wehrh. (Iris de Hollande). La plante de Gaillac se rapporte plutôt à Iris xiphium sensu stricto car le tube du périanthe est court, < 10 mm (critère Stace, 2019). Première mention d’une naturalisation dans le Tarn.

Ligustrum lucidum W.T. Aiton (Oleaceae)

Saint-Jean-de-Rives, rive gauche de l’Agout autour du barrage de la centrale électrique (spontanéité inconnue), alt. 100 m (S. Puig, 28.07.2024) ; Saint-Sulpice-la-Pointe, bord de chemin passant sous la rue Charles Pontnau, alt. 110 m, et berge sous le pont, rive droite du Tarn, alt. 95 m (J. Dao, 24.10.2024).

Troène pouvant former un petit arbre, à feuilles épaisses et luisantes, pouvant atteindre 7 cm de long. Classiquement cultivé dans les jardins pour son feuillage persistant, il se naturalise çà et là dans les ripisylves. Les mentions tarnaises dans ce contexte restent rares.

Morus australis Poir. (Moraceae)

Saint-Jean-de-Rives, rive gauche de l’Agout autour du barrage de la centrale électrique, alt. 100 m (S. Puig, 28.07.2024).

Le Mûrier-platane, aussi connu sous le nom moins évident de M. kagayamae Koidzumi, est un grand classique des arbustes d’ornement. Il se naturalise facilement dans les ripisylves et les mentions se multiplient en effet ces dernières années dans le Tarn, notamment en vallée de l’Agout (Saint-Jean-de-Rives, mais aussi Castres, Damiatte, Guitalens-l’Albarède, Serviès, Vielmur-sur-Agout ; Lobelia, 2025). Vu également sur les bords du Tarn, à Lisle-sur-Tarn (Leblond et al., 2020).

Myriophyllum heterophyllum Michx. (Haloragaceae)

Aussillon, dans le Thoré au niveau de Moulin Neuf (photo 26), alt. 200 m (M. Menand, 26.07.2024).

Il s’agit au moins de la troisième localité pour cette espèce maintenant, après sa découverte en 2017 dans l’Agout à Lavaur (Menand et al., 2018) puis dans le Thoré à Bout-du-Pont-de-Larn en 2018 (Menand et al., 2019). Ici, encore dans le Thoré, l’espèce est assez ponctuelle sur les vases exondées.

Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C. Rivière (Poaceae)

Saint-Martin-Laguépie, entre Trigodina et Moulinat, talus entre la D 9 et la rivière Aveyron, alt. 150 m (N. Leblond, 22.03.2013, revu J. Dao, 26.01.2024).

Le genre Phyllostachys (bambous) reste insuffisamment étudié dans le Tarn, avec une majorité de données déterminées au niveau générique. En plus de deux espèces citées dans cet article, on pourrait rencontrer Ph. viridiglaucescens (Carrière) Rivière & C. Rivière, largement cultivé et se naturalisant sous climat atlantique.

Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro (Poaceae)

Roquecourbe, rive droite de l’Agout au débouché du ruisseau du Puget, alt. 230 m (V. Franck & J. Garcia, 27.03.2024).

Ce bambou diffère du précédent par ses jeunes tiges poilues, les adultes prenant généralement une coloration noirâtre (vs jeunes tiges glabres, les adultes vertes à jaunes rarement striées de violet chez Ph. aurea). Première mention d’une naturalisation de cette espèce dans le Tarn.

Populus × canescens (Aiton) Sm. [= P. alba L. × P. tremula L.] (Salicaceae)

Les Cammazes, un gros individu sur un replat dans l’ancienne carrière de la Baraque (photo 27), alt. 470 m (N. Leblond, 11.05.2024).

Hybride entre le Peuplier blanc et le Tremble pouvant se former spontanément en région méditerranéenne, dans l’aire d’indigénat de P. alba. Par ailleurs largement planté (par exemple à Saint-Jean-de-Rives, S. Puig, 2024) et sans doute naturalisé partout dans le Tarn où moins de dix communes de présence sont recensées.

Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf (Rosaceae)

Paulinet, dans les ruelles du hameau de Pommardelle, alt. 670 m (Ch. Bergès, 10.10.2024) ; Saint-Amans-Soult, talus rudéralisés de la ferme côté est des Estrabauts Hauts, alt. 380 m (Ch. Bergès, 04.06.2024).

Le « Fraisier d’Inde », aux fleurs jaunes et fruits insipides, reste pour l’heure très localisé dans le Tarn. Il est par contre très envahissant sur la façade atlantique (Landes, Pyrénées-Atlantiques) et sa progression dans le département sera à surveiller.

Trifolium alexandrinum L. (Fabaceae)

Saint-Jean-de-Marcel, sur l’accotement de la route joignant le village aux Pradels, au niveau du carrefour avec le chemin du Vern, alt. 390 m (F. Perriat, 13.05.2024).

Ce trèfle d’origine inconnue (anthropogène ?) est très prisé ces dernières années par les agriculteurs. Semé comme culture intermédiaire dans le but d’enrichir les sols en azote, il peut se maintenir quelques années dans les parcelles (subspontané) ou s’échapper sur quelques talus routiers (occasionnel). Première mention hors culture dans le Tarn.

Vicia pannonica Crantz (Fabaceae)

Noailles, en bord de vigne entre le puech Couyoul et Salissière (photo 28), alt. 270 m (F. Kessler, 25.04.2014, revu M. Menand, 21.05.2024).

La Vesse de Hongrie n’avait jamais été signalée dans le Tarn avant 2014 ! L’espèce, supposée archéophyte en Méditerranée française, se naturalise de nos jours çà et là dans le Sud-Ouest. À Noailles il s’agit de la subsp. striata (M. Bieb.) Nyman, à corolles rosées (le type étant d’un jaune uniforme), mais cette sous-espèce n’est aujourd’hui plus reconnue. Espèce nouvelle pour la flore tarnaise.

Yucca gloriosa L. (Asparagaceae)

Saint-Jean-de-Rives, rive gauche de l’Agout autour du barrage de la centrale électrique, où il semble issu d’un dépôt sauvage, alt. 100 m (S. Puig, 28.07.2024).

Arbuste cité ici à titre de curiosité puisque l’espèce ne semble exister dans le Tarn que là où elle a été introduite ou, comme ici à Saint-Jean-de-Rives, déversée. Pas de dissémination constatée pour l’heure dans le département.

Bibliographie

Belhacène L., Chapuis A., Menand M. & Tessier M., 2011. Espèces rares et méconnues trouvées en Haute-Garonne en 2011. Isatis 11 : 139-156.

Caraven-Cachin A., 1893. Les plantes nouvelles du Tarn (1874-1891). Compte Rendu de l’Association française pour l’avancement des sciences 21 (2) : 453-456.

Corriol G. (coord), 2013. Liste rouge de la flore vasculaire de Midi-Pyrénées. Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Bagnères-de-Bigorre, 16 p.

Cottaz C. & Dao J. (coords), 2020. Catalogue de la flore vasculaire exogène de la région Occitanie (v.1.2 ; 31 déc. 2020). https://sbocc.fr/wp-content/uploads/2021/07/Catalogue-de-la-flore-vasculaire-exogene-de-la-region-Occitanie-v-1.2.pdf [15.02.2024].

Doumenjou J.-B., 1847. Herborisations sur la Montagne noire et les environs de Sorèze et de Castres, suivies du Catalogue des plantes phanérogames qui végètent spontanément dans ces localités. Ed. Veuve-Chailliol, Castres, 326 p.

Dupont P., 1990. Atlas partiel de la flore de France. Secrétariat de la faune et de la flore – Muséum national d’histoire Naturelle, Paris, 442 p.

Fallour D., Guitton H., Henry E., Thomassin G., de Foucault B., 2013. Minisession phytosociologique synusiale en Montagne noire (Tarn et Aude),18-20 mai 2013. Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, n. s., 44 : 909-940.

Gargominy O. [coord.], 2024. TAXREF v17.0, référentiel taxonomique pour la France. PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d’histoire naturelle, Paris.

Julve Ph. & de Foucault B., 1994. Phytosociologie synusiale dans le Tarn. Bulletin de la Société de botanique du nord de la France 47 (4) : 23-47.

Karbstein K, Tomasello S., Hodac L., Dunkel F.-G., Daubert M. & Hörandl E., 2020. Phylogenomics supported by geometric morphometrics reveals delimitation of sexual species within the polyploid apomictic Ranunculus auricomus complex (Ranunculaceae). Taxon 69 : 1191-1220.

Laborie E., 1889. Contribution à la flore du département du Tarn. Bulletin de la Société d’histoire naturelle de Toulouse 23 : 32-49.

Lagrèze-Fossat A., 1847. Flore de Tarn et Garonne ou description des plantes vasculaires qui croissent spontanément dans ce département. Librairie ancienne et moderne de Rethoré, Montauban, 527 p.

Leblond N., 2013 (publié 2016). Contribution à la connaissance de la flore du département du Tarn. Le Monde des Plantes 510-511-512 : 3-98.

Leblond N., 2015. Quelques plantes nouvelles ou rares observées en 2014 dans le Tarn. Isatis 14 : 209-221.

Leblond N., Menand M. & Kessler F., 2020. Observations floristiques nouvelles réalisées dans le département du Tarn au cours de l’année 2019. Isatis 19 : 150-185.

Leblond N. & Menand M., 2021. Observations floristiques nouvelles réalisées dans le département du Tarn au cours de l’année 2020. Isatis 20 : 140-165.

Leblond N., Menand M., Mieusset J., Perriat F. & Puig S., 2022. Observations floristiques nouvelles réalisées dans le département du Tarn au cours de l’année 2021. Carnets botaniques 102 : 1-31, https://doi.org/10.34971/5smd-2g61.

Leblond N., Menand M., Mieusset J., Perriat F. & Puig S., 2024. Observations floristiques nouvelles réalisées dans le département du Tarn au cours de l’année 2022. Carnets botaniques 173 : 1-36, https://doi.org/10.34971/CJ6Y-QK29.

Lobelia, 2025. Système d’information flore-fonge-végétations-habitats des CBNBP, CBNMC, CBNPMP et CBNSA, https://lobelia-cbn.fr/ [6 février 2025].

Martrin-Donos (de) V., 1864. Florule du Tarn ou énumération des plantes qui croissent spontanément dans le département du Tarn. Libraires-éditeurs J.B. Baillière et fils, Paris, 872 p.

Menand M., Kessler F. & Leblond N., 2017. Observations floristiques nouvelles réalisées dans le département du Tarn au cours de l’année 2016. Isatis 16 : 226-258.

Menand M., Kessler F. & Leblond N., 2019. Observations floristiques nouvelles réalisées dans le département du Tarn au cours de l’année 2018. Isatis 18 : 180-201.

OpenObs, 2025. Portail français d’accès aux données d’observation sur les espèces, https://openobs.mnhn.fr/ [6 février 2025].

SI-Flore, 2025. Système d’information « flore, fonge, végétation et habitats » de la FCBN, https://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro [6 février 2025].

Simethis, 2025. Base de données d’occurrences floristiques issue du Système d’information interne du Conservatoire botanique national méditerranéen, https://simethis.eu [6 février 2025].

Stace C., 2019. New Flora of the British Isles, fourth edition. C&M Floristics, Middlewood Green, 1 266 p.

Sudre H., 1902. Les Hieracium du Centre de la France d’après les types de Jordan & de Boreau. Impr. A Nouguiès, Albi, 101 p. + xxxii

Tela Botanica, 2025. Le réseau des botanistes francophones, https://www.tela-botanica.org/ [25 mars 2025].

Terré J., 1955. Catalogue des plantes de l’Aveyron d’après les notes laissées par le chanoine H. Coste, l’herbier Fourès de Millau et les observations de l’auteur. Publié par l’auteur avec le concours du CNRS pour le troisième fascicule et celui du Conseil général de l’Aveyron pour la suite, Aurons, 272 p.

Tison J.-M. & de Foucault B. (coords), 2014. Flora Gallica, Flore de France. Biotope, Mèze, xx + 1 196 p.

Remerciements

Aux divers contributeurs cités en introduction pour nous avoir confié leurs précieuses observations, ainsi qu’à Michel Boudrie et Jean-Marc Tison pour le partage de leur grande connaissance de la flore de France.