Isothecium algarvicum (Lembophyllaceae) dans le Var (France) : première mention pour la France et implications phytogéographiques

Title

Isothecium algarvicum (Lembophyllaceae) in Var (France): first record for France and phytogeographical implications

Résumé

La présence d’Isothecium algarvicum dans un vallon à Quercus ilex et Erica arborea du littoral varois constitue la première mention française et marque la limite nord-est de son aire connue. Ce microrefuge héberge une flore bryologique hygrophile à composante relictuelle, incluant Lophocolea fragrans et Fissidens serrulatus. Cette situation évoque d’autres distributions disjointes d’espèces atlantiques relictuelles en Méditerranée occidentale. L’ensemble suggère la persistance locale de conditions favorables héritées de paysages subtropicaux néogènes. L’espèce se maintient par reproduction végétative, sans sporophyte ni individus femelles observés, traduisant probablement un isolement ancien. Le site présente ainsi une haute valeur biogéographique et conservatoire, en tant que réservoir d’une diversité relictuelle atlantico-méditerranéenne.

Abstract

The occurrence of Isothecium algarvicum in a small valley with Quercus ilex and Erica arborea on the Var coast constitutes the first record for France and marks the north-eastern limit of its known range. This microrefugium hosts a hygrophilous bryophyte flora with a relictual component, including Lophocolea fragrans and Fissidens serrulatus. This situation recalls other disjunct distributions of relict Atlantic species in the western Mediterranean. Altogether, it suggests the local persistence of favourable conditions inherited from Neogene subtropical landscapes. The species survives through vegetative reproduction, with no sporophytes or female individuals observed, which probably reflects long-standing isolation. The site therefore holds high biogeographical and conservation value, acting as a reservoir of relict Atlantic–Mediterranean diversity.

1. Introduction

Des analyses phylogénétiques récentes portant sur des espèces européennes, asiatiques et américaines du genre Isothecium (Ignatova et al., 2019) révèlent une organisation biogéographique principalement amphiatlantique, avec un clade centré autour des espèces du groupe I. alopecuroides d’une part et un second, monophylétique, rassemblant I. myosuroides et des espèces apparentées. Ce dernier forme un groupe frère de plusieurs genres asiatiques et américains totalement inconnus en Europe. Sur cette base, plusieurs auteurs ont proposé de réhabiliter le genre Pseudisothecium Grout pour inclure les espèces du groupe I. myosuroides (I. myosuroides, I. stoloniferum, I. interludens, I. prolixum, I. montanum, I. holtii, I. cardotii, I. cristatum). Cette distinction était fondée sur des caractères essentiellement sporophytiques. Des différences nettes sont également observées au niveau foliaire : limbe finement denté chez I. alopecuroides versus dentition grossière et feuilles proximales (pseudoparaphylles) des rameaux profondément divisées en lobes étroits chez les espèces du groupe I. myosuroides.

Le genre Isothecium Brid. s. l. comprend sept espèces dans la région méditerranéenne, dont certaines présentent une large distribution. Isothecium alopecuroides et Pseudisothecium myosuroides sont les plus fréquemment observés, avec une aire de répartition disjointe s’étendant de la Macaronésie à l’Iran et à l’Azerbaïdjan. Pseudisothecium interludens et Ps. holtii, de distribution atlantique, sont également présents en Europe occidentale, tandis que la validité des mentions turques nécessite confirmation. Deux espèces – Pseudisothecium prolixum et Ps. montanum – sont endémiques de la Macaronésie. Isothecium algarvicum, espèce appartenant à un groupe morphologiquement complexe, était jusqu’alors connue uniquement des archipels macaronésiens (Canaries, Madère), de la péninsule Ibérique et d’Afrique du Nord (Ben Osman et al., 2022). La découverte récente de cette espèce sur le littoral varois (France, Méditerranée) constitue une extension remarquable de son aire de répartition vers le nord-est et représente la première mention de I. algarvicum pour la France. Une description morphologique détaillée et une analyse de l’habitat sont ici fournies, avec une attention particulière portée au contexte écologique et aux implications biogéographiques de cette découverte.

2. Distribution

Nouvelle donnée : Var, Cavalaire-sur-Mer, fontaine des Eucalyptus, versant forestier orienté NE, 270 m, 12 octobre 2023 ; seuls des individus mâles ont été observés.

La population d’Isothecium algarvicum du sud-est de la France étend significativement vers le nord-est l’aire connue de cette espèce (carte 1). Cette nouvelle station constitue la première mention pour la France et marque désormais la limite septentrionale de sa distribution mondiale. Sur le plan biogéographique, I. algarvicum apparaît comme un taxon à affinité ouest-méditerranéenne et macaronésienne.

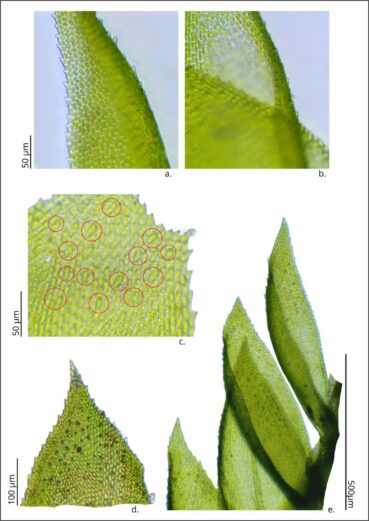

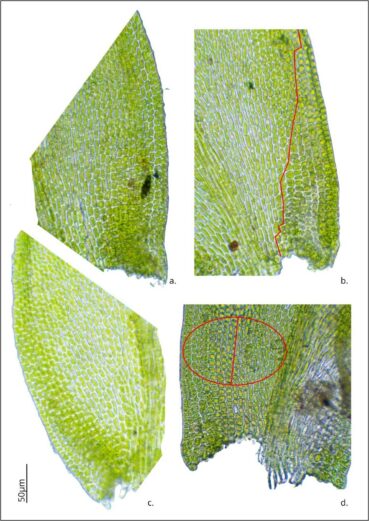

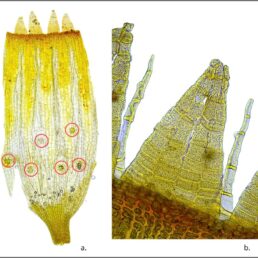

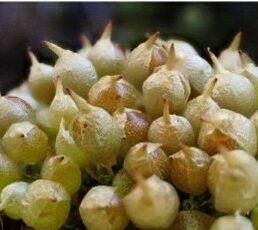

3. Description et reconnaissance d’Isothecium algarvicum W.E. Nicholson & Dixon (planches 1, 2, 3)

Isothecium algarvicum est une espèce de petite taille (plante atteignant 2-3 cm), d’un vert terne, mat, formant des colonies assez lâches, faiblement prostrées à légèrement ascendantes. Elle est caractérisée par un port modérément subdendroïde, ce qui la distingue des autres représentants du genre et rend son identification sur le terrain particulièrement délicate. Elle adhère fortement au substrat, avec des rameaux faiblement courbés et disposés parallèlement à la roche. L’espèce évoque certaines pleurocarpes de taille comparable (Scorpiurium circinatum notamment), sans présenter de caractères macroscopiques très saillants.

À la loupe à main, la distinction avec les petites formes d’Isothecium alopecuroides est possible mais demande une observation attentive. Les feuilles raméales sont petites (338-575 ´ 873-1201 µm), oblongues à ovales-oblongues, dressées-étalées (à l’état humide). Elles sont terminées par une courte pointe triangulaire, faiblement dentée. La nervure est longue mais peu visible en vue dorsale, atteignant au plus les trois quarts de la feuille. Les cellules foliaires médianes sont peu allongées (6-9 ´ 14-25 µm ; moyenne : 7,4 ´ 18,4 µm), à parois épaissies, lisses, à l’exception de quelques cellules dans le tiers (parfois la moitié) supérieur, prorées dorsalement. Les oreillettes sont bien individualisées mais peu opaques, formées de cellules carrées ou arrondies, translucides, atteignant en général la moitié de la distance entre la marge et la nervure. Les cellules supra-alaires forment une bande nette remontant sur les marges. Scorpiurium circinatum, bien que semblable en taille, se distingue aisément par sa nervure plus large, saillante sur le dos, atteignant l’apex, et par ses oreillettes plus développées, atteignant la nervure.

La reconnaissance de I. algarvicum repose donc sur un faisceau de caractères subtils. Le port peu différencié et l’absence de caractères discriminants marqués rendent difficile une identification sur le terrain sans examen microscopique. L’espèce peut facilement être négligée ou confondue avec d’autres pleurocarpes mésophiles à feuilles imbriquées (à l’état sec).

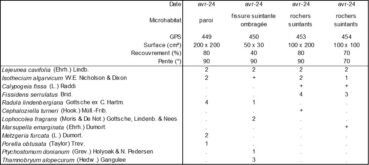

4. Écologie

Isothecium algarvicum a été observée dans un petit vallon à topographie accidentée, à forte pente, caractérisé par un substrat rocheux affleurant et un couvert forestier de type sclérophylle, dominé par Quercus ilex et Erica arborea. L’espèce se développe sous couvert dense, à l’abri de la lumière directe, dans des conditions hygrométriques relativement élevées. Les peuplements sont peu étendus, cantonnés aux surfaces rocheuses ombragées, à proximité immédiate du sol, souvent en association avec des bryophytes hygrophiles formant des communautés de diversité moyenne (tableau 1).

Le cortège bryologique associé comprend notamment des espèces saxicoles mésophiles et hygrophiles, parmi lesquelles deux taxons rares et d’intérêt patrimonial élevé ont été recensés : Lophocolea fragrans, hépatique relictuelle indicatrice de stations fraîches et stables, et Fissidens serrulatus, espèce hygrophile strictement inféodée aux habitats ombragés à forte humidité atmosphérique. La co-occurrence de ces espèces souligne le caractère potentiellement relictuel de la population d’Isothecium algarvicum et le microclimat particulier du site.

5. Discussion et conclusion

Sur le littoral varois, Isothecium algarvicum subsiste dans un petit vallon rocheux à Quercus ilex et Erica arborea, sous climat méditerranéen sec et contrasté. Ce contexte écologique suggère l’existence d’un microrefuge mésique, localement favorable au maintien d’une bryoflore à affinités atlantiques, en rupture nette avec le climat régional dominant. La présence isolée de cette espèce, typiquement occidentale, dans le sud-est de la France s’inscrit dans un schéma biogéographique relictuel, partagé par d’autres bryophytes hygrophiles méditerranéennes et macaronésiennes (ex. Lophocolea fragrans, Pseudotaxiphyllum elegans), dont les populations disjointes entre la péninsule Ibérique, l’Afrique du Nord, la Macaronésie et le Nord-Ouest méditerranéen témoignent d’une flore ancienne, héritée des paysages subtropicaux du Néogène et morcelée par les glaciations quaternaires.

La présence exclusive d’individus mâles dans la population varoise, mise en parallèle avec l’observation d’individus femelles seuls dans la population tunisienne (Ben Osman et al., 2022), renforce l’hypothèse d’isolements anciens, probablement liés à des processus paléobiogéographiques. L’espèce ne semble d’ailleurs produire des sporophytes que dans les îles macaronésiennes (Hedenäs, 1992). Dès lors, le vallon étudié revêt une haute valeur conservatoire, non seulement en tant que refuge climatique actuel, mais également comme témoin vivant d’une histoire évolutive singulière à l’échelle régionale.

Isothecium algarvicum mérite d’être recherchée avec une attention particulière dans les vallons rocheux ombragés du littoral méditerranéen, où elle paraît strictement cantonnée. Ces habitats, caractérisés par une humidité résiduelle et un microclimat protégé par l’ombrage, sont devenus rares et très localisés dans des secteurs soumis à de fortes pressions anthropiques. Compte tenu de la similarité des conditions écologiques, la probabilité d’occurrence en Corse doit être considérée comme élevée et justifie des prospections ciblées.

Bibliographie

Ben Osman I., Hugonnot V., Daoud Bouattour A. & Muller S.D., 2022. The first African record of Isothecium algarvicum W.E. Nicholson & Dixon in Kroumiria (Tunisia), a relictual element of the Neogene flora? Lindbergia 45 : 1-10.

Hedenäs L. 1992. Flora of Madeiran pleurocarpous mosses (Isobryales, Hypnobryales, Hookeriales). Bryophytorum Bibliotheca 44 : 1-165.

Ignatova E. A., Fedosov V.E., Fedorova A.V., Spirina U.N. & Ignatov M.S., 2019. On moss family Lembophyllaceae in the Russian Far East. Arctoa 28 (2) : 179-202.

Remerciements

Ils s’adressent à Serge Muller (Université de Montpellier) pour la relecture du manuscrit et les améliorations suggérées.