Première observation confirmée d’Urtica dioica subsp. subinermis (R. Uechtr.) Weigend (Urticaceae) en Bourgogne

Title

First confirmed observation of Urtica dioica subsp. subinermis (R. Uechtr.) Weigend 2006 (Plantae, Urticaceae) in Burgundy (France, Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or)

Résumé

La réalisation d’une herborisation sur les bords de la rivière Saône, à Glanon (21301) en Côte d’or, a permis de mettre en évidence la présence d’une ortie particulière. Celle-ci se distingue par son écologie de milieu humide, mais également par des critères morphologiques nets (plante très haute, forme des feuilles). Elle possède une densité très faible voire inexistante de poils urticants, ce qui correspond à la description d’Urtica dioica subsp. subinermis (R. Uechtr.) Weigend.

Ce taxon est très peu documenté en France. Sa répartition et son état de conservation en Bourgogne Franche Comté reste encore à être étudiés et documentés. Cette observation est la première en Bourgogne qui a été confirmée par analyse génétique.

Abstract

Herboring on the banks of the River Saône at Glanon (21301) in the Côte d’Or revealed the presence of a particular nettle. The nettle is characterised by its wetland ecology, but also by clear morphological criteria (very tall plant, leaf shape). It has a very low or non-existent density of stinging hairs, which corresponds to the description of Urtica dioica subsp. subinermis (R. Uechtr.) Weigend. This taxon is very poorly documented in France. Its distribution and conservation status in Burgundy Franche Comté have yet to be studied and documented. This observation is the first in Burgundy to have been confirmed by genetic analysis.

1. Introduction

La découverte de ce morphe d’Urtica dioica a été réalisée sur la commune de Glanon (21301) lors d’une de mes sessions de terrain le 6 juin 2023, puis complétée par celles du 5 août 2023, avec la présence de Bastien Cadiou, et enfin du 28 septembre 2023, avec des techniciens de recherche de l’INRAE et de l’UMR d’Agroécologie de Dijon en formation. Cette découverte est aussitôt partagée avec Jean-Marc Tison, auteur principal de Flora Gallica, Olivier Bardet, responsable de la délégation Bourgogne du CBNBP, et Yorick Ferrez, directeur scientifique au Conservatoire botanique national de Franche-Comté (CBNFC).

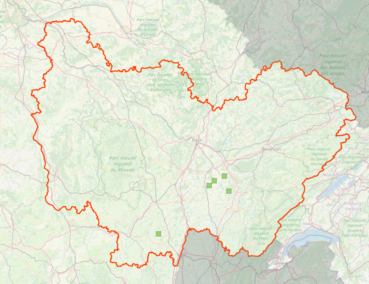

La découverte de cette ortie des milieux alluviaux, dont la particularité est d’être très peu urticante, fait écho aux récentes observations réalisées en juillet 2022 par des membres de la Société botanique d’Alsace et d’un salarié du Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace dans la Réserve naturelle nationale du delta de la Sauer, à Seltz et à Munchhausen dans le Bas-Rhin, et surtout aux six données régionales récentes (source : base Lobelia, Fédération des conservatoires botaniques nationaux ; carte 1) recueillies par les botanistes du bureau d’étude Agence Mosaïque Environnement (Mathias Voirin, Éric Boucard, Th. Duret) de 2021 à 2024 dans les communes de Saint-Baraing (39), Chiddes (58), Fretterans (71), Longepierre (71) et Beauvernois (71).

Après de nombreuses recherches bibliographiques, des partages sur le réseau naturaliste national, des échanges et une collaboration avec Yorick Ferrez du CBNFC ont permis attribuer au moins dans un premier temps l’observation au taxon Urtica dioica subsp. subinermis (R. Uechtr.) Weigend.

2. Présentation de la localité

2.1. La commune de Glanon

Elle se situe à environ 30 km au sud de Dijon, sur le canton de Seurre, dans le département de la Côte‑d’Or (21), dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette commune rurale (carte 2) compte 271 habitants, pour une surface totale de 365 ha, qui se répartissent essentiellement entre terres agricoles (61 %) et forêts (21 %). Elle est délimitée du côté est, du nord au sud par la Saône. Cette rivière est la première de France par la taille de son bassin versant. Elle prend sa source dans le département des Vosges, à Vioménil et rejoint le Rhône à Lyon après avoir traversé tout le val de Saône.

Cette rivière de plus de 470 km de long, dont le Doubs est le principal affluent, se divise en trois sections : haute, petite et grande Saône. Elle alimente de nombreuses zones humides remarquables comme les prairies hygrophiles, les forêts alluviales, les étangs et cours d’eau, le bord des eaux et les bras morts par exemple. Par ses fluctuations saisonnières de débit et ses crues hivernales elle permet le développement de nombreuses espèces remarquables tels que Butomus umbellatus, Fritillaria meleagris, Gratiola officinalis ou Inula britannica (photos 1 à 4).

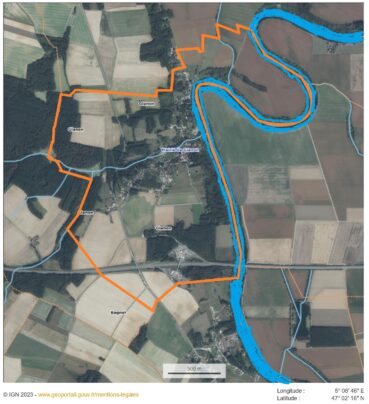

2.2. La station

Cette population d’U. dioica subsp. subinermis se situe le long d’un bras mort de la Saône et d’un chemin permettant aux pêcheurs d’aller au bord de la rivière pour pratiquer leur passion (coordonnées GPS : N 47.047889, E 5.114694 ; carte 3). Ce chemin plus ou moins carrossable longe une zone arborée et une phragmitaie. La population occupe les zones les plus exondées du bras mort, les bordures de la roselière à Phragmites australis (Cav.) Trin. ex. Steud. et des milieux palustres intra-forestiers.

Cette zone d’une surface approximative de 2 500 m² peut être définie comme un milieu longuement inondé ou engorgé, pourvu d’une végétation hygrophile spécialisée et caractéristique. La strate herbacée se développe en zone ouverte ou sous une strate ligneuse clairsemée composée d’Acer negundo L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Fraxinus excelsior L., Populus tremula L., Prunus spinosa L. et Salix alba L.

2.3. Caractérisation phytosociologique

Un relevé a été réalisé sur une surface de 45 m², ce qui répond au minimum de 10 à 25 m² donné par Gorenflot & de Foucault (2005), Delpech (2006) pour les formations plus ou moins étendues spatialement comme les prairies, les pelouses maigres ou de montagne, les végétations aquatiques, roselières, mégaphorbiaies (tableau 1).

Le taux de recouvrement avoisine les 90% de la surface totale et la richesse spécifique de ce milieu est faible (13 taxons au total) avec quelques espèces très abondantes (Phragmites australis, Urtica dioica, Cuscuta europaea ; photo 5) et certaines espèces beaucoup plus rares pouvant être représentées par un nombre d’individus très faible, voire unique (Althaea officinalis, Thalictrum flavum, photo 6).

Il relève de la classe des Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium qui se caractérise par une végétation luxuriante composée de grandes herbacées, désignée sous le terme de mégaphorbiaie. Les espèces de mégaphorbiaie eutrophile à méso-eutrophile continentale plus ou moins inondable sont accompagnées de hautes herbes héliophiles à forte biomasse végétale herbacée (Phragmites australis). Elle se développe en nappe ou en linéaire le long de cours d’eau de fossés et lisière de forêt hygrophile. Sa composition floristique intègre des espèces communes dans la région, notamment des espèces hygrophiles (Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, Urtica dioica), des espèces volubiles (Convolvulus sepium, Solanum dulcamara, Humulus lupulus) et des espèces d’intérêt patrimonial (Thalictrum flavum, Athaea officinalis). Elle se rattache au Thalictro flavi-Althaeetum officinalis B. Foucault in J.-M. Royer et al. 2006 qui se place dans le Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae B. Foucault in J.-M. Royer et al. 2006.

3. Urtica dioica subsp. subinermis (R. Uechtr.) Weigend

3.1. Aire de répartition

L’aire de répartition naturelle de Urtica dioica subsp. subinermis s’étend de l’Europe à la Sibérie. C’est une plante vivace qui pousse principalement dans les biomes tempérés humides comme les plaines régulièrement inondées par des cours d’eau ou le bord des rivières. Ainsi on l’observe dans l’Altaï, une vaste chaîne de montagne des régions de la Chine, du Kazakhstan, de la Mongolie et de la Russie ; et dans différents pays d’Europe, notamment de l’est et du centre (Allemagne, Autriche, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Grande-Bretagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie, Tchéquie, Ukraine ; carte 4). Récemment, elle a été observée dans le nord de l’Italie et l’est de la France. Même si elle a été peu citée, elle peut être plus ou moins répandue en France dans l’est du territoire comme les Alpes du Sud ou encore l’Alsace et la Bourgogne. C’est probablement sa limite d’aire de répartition en Europe occidentale.

Dans Flora Gallica (Tison & de Foucault, 2014), elle est nommée sous le nom Urtica dioica subsp. galeopsifolia (Opiz) Chrtek, notée comme dispersée en France continentale et à rechercher dans les ripisylves et mégaphorbiaies méso- à eutrophiles. Mais, c’est en Allemagne que sa répartition est la mieux connue. On la rencontre dans les grandes plaines alluviales alimentées par un réseau hydrique important composé par les fleuves Elbe, Danube, Rhin et leurs affluents. Des stations sont connues en aval de Rastatt le long du Rhin dans des milieux humides caractéristiques (Netzwerk Phytodiversität Deutschlands & Bundesamt für Naturschutz, 2013). Cette sous-espèce porte le nom allemand de Auen Brennessel, qui signifie ortie des plaines inondables, ce qui illustre bien son biotope. Elle forme généralement des populations limitées dans l’espace mais denses sur les berges des rivières. Ces populations développent des réseaux de rhizomes étendus et durables, qui sont capables d’influencer la fixation du sol des zones humides inondables.

3.2. Critères de détermination

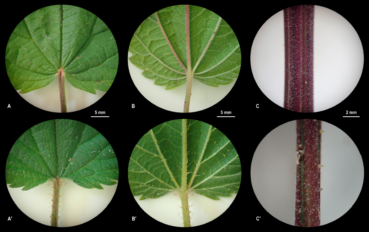

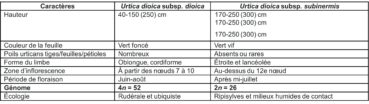

U. dioica subsp. subinermis (photo 7) se distingue de la sous-espèce nominale très proche par différents critères morphologiques : sa taille, une pubescence très clairsemée qui lui donne un aspect vert vif et la forme de ces feuilles, mais également par la position de l’inflorescence et surtout l’absence quasi complète de poils urticants. C’est effectivement une ortie qui a attiré mon attention par sa grande taille, la forme de ses feuilles et de plus près par le fait qu’elle ne soit pas urticante.

Sur la station, les plantes dépassent les 2,5 m de haut et, selon la bibliographie, elle peut même atteindre les 3 m de haut, alors qu’U. dioica subsp. dioica est généralement plus petite à conditions égales (moins de 2,5 m). Le limbe des feuilles observées est très allongé, lancéolé jusqu’à cinq fois aussi long que large, et peut atteindre en moyenne des dimensions de 15 cm ´ 3 cm (photos 8 et 9), alors que U. dioica subsb. dioica possède des feuilles oblongues et cordées. Ses feuilles sont d’un vert assez vif généralement plus clair que les feuilles d’U. dioica subsp. dioica.

Cette sous-espèce fleurit plus tardivement que la subsp. dioica. Les critères déterminants restent l’absence de poils urticants sur les feuilles (planche 1), les tiges et les pétioles, d’où son nom subinermis, « presque sans arme ». On note également la position beaucoup plus haute de l’inflorescence qui est au-dessus du douzième nœud.

Finalement, une analyse par cytométrie de flux, réalisée par le CBNFC sur des échantillons, permet de mettre en évidence un caryotype de type diploïde, alors que la sous-espèce nominale est tétraploïde. Ce comptage reste l’élément indispensable permettant de sortir de la variabilité importante de la sous-espèce dioica.

Le tableau 2 permet une comparaison entre les deux taxons.

3.3. Dispersion

Les plantes de la subsp. subinermis disposent de plusieurs vecteurs de dispersion à l’échelle locale ou à plus grande échelle qui sont essentiellement la dispersion par l’eau (hydrochorie), la dispersion par les animaux (zoochorie) et la dispersion par le vent (anémochorie). La première est la plus efficace pour cette sous-espèce, car elle transporte les semences vers d’autres milieux humides qui ont une forte probabilité d’être un habitat approprié, ce qui est également le cas de la zoochorie qui utilise la faune inféodée aux milieux humides. La dispersion par les animaux permet le transport des semences sur plusieurs centaines de kilomètres, voire quelques milliers durant la période de la migration (canards). La dispersion par le vent, en revanche, est moins efficace car non dirigée vers des habitats similaires qui ont peu de chance de correspondre aux exigences écologiques de cette forme.

Une fois installée, la reproduction végétative par stolons joue un rôle important dans l’installation et le développement d’une population.

3.4. Taxonomie

Les individus peu urticants de zones alluviales européennes, diploïdes, ont été distingués dès le milieu du xixe siècle et régulièrement désignés sous l’épithète galeopsifolia. C’est seulement en 2005 que cette entité est notée sous le nom et au rang sous-spécifique de Urtica dioica subsp. subinermis (R. Uechtr.) Weigend.

En 2007, deux auteurs allemands (Buttler et Hand) ont estimé que les différences écologiques et géographiques entre subinermis et dioica étaient faibles et qu’elles ne permettaient pas une distinction à l’échelle sous-spécifique, mais que les différences morphologiques et caryologiques étaient telles qu’il était pertinent de distinguer les deux entités au rang spécifique et donc d’avoir Urtica dioica d’une part et Urtica subinermis d’autre part. Cette vision avec deux espèces n’est pas en accord avec les données de phylogénie de Henning et al. (2014) qui obtiennent un clade avec les échantillons eurasiatiques d’Urtica dioica, dont les relations internes ne sont pas résolues/soutenues. Même si le choix du rang sous-spécifique reste discutable pour distinguer ces individus diploïdes peu urticants, c’est celui qui reste le plus robuste lorsque Grosse-Veldmann et Weigend (2015) ont tenté de revoir l’ensemble des taxons et dénominations infraspécifiques d’Urtica dioica.

Dernièrement, Rejlova et al. (2021) se prononcent clairement en faveur d’une non-subdivisibilité d’U dioica malgré l’existence de plusieurs lignées diploïdes monophylétiques dont fait partie la subsp. subinermis. « La lignée tétraploide (Urtica dioica subsp. dioica) a une très grande variabilité morphologique et écologique qui englobe souvent la variabilité des lignées diploïdes. Une ortie de haute taille, à feuilles étroites et peu urticantes, est loin d’être forcément diploïde : les ripisylves contiennent de nombreux tétraploïdes imitant la subsp. subinermis et, en général, la culture ou même simplement l’examen des rejets permettent de trouver des feuilles tout à fait normales. La reconnaissance morphologique n’est donc pas fiable. » (J.-M. Tison, comm. pers.).

4. Conclusion

Le morphe d’ortie observé sur la station de Glanon reprend les caractéristiques d’Urtica dioica subsp. subinermis, une ortie inféodée aux berges des grands fleuves centre-européens et bien documentée chez nos voisins allemands. En France, sa répartition et son statut restent donc à préciser car elle est très rarement observée et citée dans les inventaires en raison d’un défaut d’attention à l’égard des orties et de sa complexité taxonomique. Toutefois, les aspects taxonomiques d’U. dioica subsp. subinermis ne sont pas encore tranchés et dépassent largement le cadre de cet article. J.-M. Tison m’a informé que le choix fait dans la future seconde édition de Flora Gallica est de ne pas subdiviser U. dioica suivant en cela Rejlova et al. (2021).

Bibliographie

Becker K., Grosse-Veldmann B. & Weigend M., 2017. Weeding the nettles, VI – Taxonomic and phylogenetic studies of the southeast Asian Urtica fissa-clade (Urticaceae). Phytotaxa 323 (3) : 217-236.

Buttler K.P. & Hand R., 2007. Beiträge zur Fortschreibung der Florenliste Deutschlands. Kochia 2 : 43-49.

Catteau E., Buchet J., Camart Ch., Coulombel R., Dambrine L., Dardillac A., Delplanque S., Duhamel F., Francois R., Hauguel J-Ch., & Villejoubert G. 2021. Végétation du nord de la France, guide de détermination. Biotope, Mèze. 400 p.

Cronk Q., Hidalgo O., Pellicier J., Percy D. & Leitch I., 2016. Salix transect of Europe: variation in ploidy and genome size in willow-associated common nettle, Urtica dioica L. sens. lat., from Greece to arctic Norway. Biodiversity Data Journal 4 : e10003. doi : 10.3897/bdj.4.e10003.

Dupont F. & Guignard J-L., 2012. Abrégé de botanique, les familles de plantes, 15e édition. Elsevier & Masson, 300 p.

Geltman D.V., 1992. Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz (Urticaceae) in Wicken fen (e. England). Watsonia 19 :127-129.

Grosse-Veldmann B. & Weigend M., 2015. Weeding the nettles, III – Named nonsense versus named morphotypes in European Urtica dioica L. (Urticaceae). Phytotaxa 208 (4) : 239-260.

Grosse-Veldmann B., Nurk N.M., Smissen R., Breitwieser I., Quandt D. & Weigend M., 2016. Pulling the sting out of nettle systematics, a comprehensive phylogeny of the genus Urtica l. (Urticaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2016.05.019.

Henning T., Quandt D., Grosse-Veldmann B., Monro A. & Weigend M., 2014. Weeding the nettles, II – A delimitation of Urtica dioica L. (Urticaceae) based on morphological and molecular data, including a rehabilitation of Urtica gracilis Ait. Phytotaxa 162 (2) : 61-83.

Koczkodaj S., Przybyt J.L., Kosakowska O. Weglarz Z. & Baczek K.B., 2023. Itraspecific variability of stinging nettle (Urtica dioica L.). Molecules 28, 1505, https://doi.org/10.3390/molecules28031505.

Krumbeigel A., 2012. Die Vergesellschaftung von Urtica subinermis (R. Uechtr.) Hand & Buttler an der Mittelelbe zwischen Elster (Sachsen-Anhalt) und Lenzen (Brandenburg). Hercynia 45 : 111-124.

Pollard A.,1982. Genecological studies of Urtica dioica L., I – The nature of intraspecific variation in U. dioica. New Phytologist, doi 10.1111/j.1469-8137.1982.tb03403.x.

Rejlova L., Chrtek J., Travnicek P., Lucanova M., Vit P. & Urfus T., 2019. Polyploid evolution: the ultimate way to grasp the nettle. Plos One 14 (7), e0218389, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218389.

Rejlová L., Bohmova A., Chumova Z., Horcicova S., Josefiova J., Schmidt P-A., Travnicek P., Urfus T., Vit P. & Chrtek J., 2020. Disparity between morphology and genetics in Urtica dioica (Urticaceae). Botanical Journal of the Linnean Society XX : 1-16.

Schoenfelder V., Schuliar M. & Blocher D., 2023. Première observation d’Urtica dioica subsp. subinermis (R. Uechtr.) Weigend (Plantae, Urticaceae) en Alsace dans la réserve naturelle nationale du delta de la Sauer (France, Grand-Est, Bas-Rhin). Bulletin de la Société d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar 79 (11) : 149-152.

Shannon R. & Holsinger K., 2006. The genetics of sex determination in stinging nettle (Urtica dioica). Sexual plant reproduction, doi: 10.1007/s00497-006-0041-5.

Tison J.-M. & de Foucault B. (coords), 2014. Flora Gallica, Flore de France. Biotope, Mèze, xx +1 196 p.

Urfus T., Kopecký M., Urfusova R. & Chrtek J., 2021. Whole genome duplication increases ecological niche breadth of the perennial herb Urtica dioica. Preslia 93 : 305-319.

Viotti C., Albrecht K., Amaducci S., Bardos P., Bertheau C., Blaudez D., Bothe L., Cazaux D., Ferrarini A., Govilas J., Gusovius H-J., Jeannin T., Luhr C., Mussing J., Pilla M., Placet V., Puschenreiter M., Tognacchini A., Yung L. & Chalot M., 2022. Nettle, a long-known fiber plant with new perspectives, https://hal.science/hal-03812958

Weigend M., 2005. Die erben Pokornys – ein Beitrag zur Abgrenzung der Sippen Urtica galeopsifolia und Urtica pubescens in Mittle- und Osteuropa. Hoppea 66 : 101-117.

Weigend M. & Luebert F., 2009. Weeding the nettles, 1 – Clarifying species limits in perennial rhizomatous Urtica (urticaceae) of southern and central Chile and Argentina. Phytotaxa 2 : 1-12.

Remerciements

Je tiens tout d’abord à remercier le CBNFC (Y. Ferrez) de m’avoir permis de rejoindre l’étude en cours menée sur des stations d’Urtica et de m’avoir permis de bénéficier de l’analyse génétique incontournable pour l’identification de cette subsp. d’Urtica. Un grand merci à Valéry Malécot et J.-M. Tison pour avoir pris le temps de m’expliquer le plus simplement possible, si cela est possible, la taxonomie du groupe Urtica dioica et de partager avec moi leur analyse scientifique. Merci également à V Schoenfelder pour m’avoir permis d’utiliser ses macrophotographies