Mathématiques et botanique : nombre d’or, angle d’or, suite de Fibonacci et phyllotaxie

Title

Mathematics and botany: golden ratio, golden angle, Fibonacci sequence and phyllotaxis

Résumé

Des mathématiques à la botanique est un article de vulgarisation en trois parties. Dans la première, compréhensible par un bachelier scientifique, l’auteur aborde les définitions et les étonnantes propriétés mathématiques conjointes du nombre d’or, de l’angle d’or, de la suite de Fibonacci et des spirales les plus connues. Dans la deuxième, il expose les connaissances actuelles sur la phyllotaxie – description de la disposition des feuilles sur la tige d’une plante, des fleurs dans ses inflorescences et des pièces florales de ses fleurs – et le lien étroit entre la phyllotaxie et les notions mathématiques précédentes. Dans la troisième, il donne des éléments pour mieux comprendre le mythe moderne qui voudrait que le nombre d’or ait été connu et universellement utilisé, depuis l’Antiquité, comme canon de beauté et d’harmonie dans l’architecture et dans les arts. Un glossaire contient de nombreuses définitions et des compléments de mathématiques et de botanique utiles à la bonne compréhension du texte.

Abstract

From Mathematics to Botany is a three-part article for the public at large. In part one, which can be understood by anyone with a BSc (or its equivalent), the author discusses the definitions and the amazing and associate mathematical properties of the golden ratio, the golden angle, the Fibonacci sequence and some of the best-known spirals. In part two, he presents our current knowledge of phyllotaxis – i.e. a description of how leaves on a plant stem of a plant are arranged, inflorescences and the floral parts of its flowers – and the close link between phyllotaxis and previous mathematical notions. In part third, he provides elements for a better understanding of the modern myth that the golden ratio has been known and universally used, since Antiquity, as a canon of beauty and harmony in architecture and the arts. A glossary contains numerous definitions plus mathematical and botanical supplements useful for a better understanding of the text.

Notes préalables – Les noms scientifiques des espèces végétales sont cités sans mention de leurs auteurs. Pour les espèces de France métropolitaine, voir Tison & de Foucault (2014). Pour les espèces exotiques, les noms ont été relevés sur le site internet Wikipedia. En annexe, un glossaire donne de nombreuses définitions et des compléments. Pour les symboles mathématiques, la police du module Symbole de Word est Cambria Math, un peu différente de la police Arial utilisée dans le reste du texte ; ces petites différences de forme ne devraient pas gêner la lecture et la compréhension.

PARTIE I

Nombre d’or, angle d’or, spirales et suite de Fibonacci en mathématiques

1. L’héritage de l’Antiquité

1.1. Les nombres, révélateurs de l’harmonie du monde dans les civilisations antiques

Dans toutes les grandes civilisations antiques qui se sont développées dans le triangle formé par la Mésopotamie, l’Égypte et la Grèce, l’origine du monde était expliquée par une intervention divine et les humains ne pouvaient qu’entrevoir, ou du moins le pensaient-ils, le dessein du créateur et ce qu’il attendait d’eux. Les savants de l’Antiquité – à la fois mathématiciens, philosophes, astronomes, astrologues, mages et poètes – étaient fascinés par la régularité et la périodicité de leurs observations astronomiques, par les invariances et les symétries observables dans la nature, mais aussi, en particulier dans la Grèce antique, par les figures géométriques régulières et les propriétés arithmétiques des nombres entiers que, pensaient-ils, les dieux leur laissaient découvrir.

1.2. Les observations astronomiques, leur interprétation scientifique ou religieuse

Depuis les temps les plus reculés, les humains ont observé le ciel. Dans l’Antiquité proche-orientale, le ciel était vu comme une voûte céleste centrée sur la Terre et tournant autour d’elle.

À cette époque, les cieux étaient considérés comme lieu de résidence de Dieu ou des dieux, un lieu à la fois inaccessible et très proche de la surface terrestre, que l’on pouvait approcher en gravissant les plus hautes montagnes. Dans la mythologie grecque, le mont Olympe (2 917 m) était le domaine des dieux. Dans la Bible, l’arche de Noé aurait retrouvé la terre ferme au sommet de l’inaccessible mont Ararat (5 165 m) et Jacob voit en rêve une échelle reliant le ciel et la terre, qui lui permet d’accéder au ciel et de voir Dieu, lequel renouvelle l’Alliance conclue avec l’humanité. Les premiers mots du Notre Père chrétien, Notre Père, qui es aux cieux…, ne sont plus pris au pied de la lettre, mais ils l’étaient par le passé : les peintures de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine représentent Dieu entouré d’anges dans les cieux.

Les observations astronomiques étaient indissociables des interprétations magiques ou religieuses qui en étaient faites. Les phénomènes périodiques que chacun de nous peut observer – alternance et durée du jour et de la nuit au cours du cycle annuel des saisons, trajectoires apparentes du Soleil, de la Lune et des planètes, phases de la Lune, cycles de déplacement global des étoiles – étaient évidemment connus, mais leur interprétation était très différente de celle que nous en faisons actuellement.

Les positions relatives des astres et des étoiles étaient interprétées comme des messages divins, permettant aux humains d’entrevoir leur avenir. Les phénomènes rares ou exceptionnels – éclipses de Lune ou de Soleil, conjonctions de planètes, passage d’une comète ou, encore plus rare, explosion d’une supernova – annonçaient des évènements tout aussi exceptionnels, comme le début d’une ère nouvelle, ou servaient d’avertissement avant une catastrophe de grande ampleur.

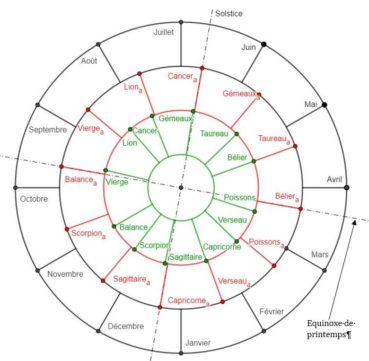

Enseignement secret réservé aux seuls initiés, mélange d’observations astronomiques et d’interprétations ésotériques, ces croyances scientifiquement infondées sont toujours les bases de l’astrologie (voir glossaire) et de la numérologie. L’astrologie occidentale, qui trouve ses origines en Mésopotamie, entre le xixe siècle et le xviie siècle av. J.-C., est une croyance qui repose sur la position, variable en fonction de la date au cours d’une année, de douze constellations (chacune partagée en trois décans) que l’on observe dans le zodiaque, bandeau circulaire de la voûte céleste centré sur le plan écliptique.

D’autres civilisations ont développé des interprétations astrologiques à partir de leurs propres observations astronomiques : les Chinois (vers 2 600 av. J.-C.), les Hindous, les Mayas.

Les savants de l’Antiquité distinguaient, sur la voûte terrestre qu’ils voyaient tourner autour de la Terre, sept « astres » mobiles les uns par rapport aux autres, mais pas tous visibles simultanément, et d’innombrables étoiles, fixes les unes par rapport aux autres mais se déplaçant en bloc.

Dans l’Antiquité, sept est le nombre des merveilles du monde et des collines de Rome, et il apparaît à de multiples reprises dans la Bible, dans les Évangiles et dans le Coran. De nos jours, sept est le nombre de jours de la semaine, respectivement dédiés à l’un de ces sept astres : dimanche est (ou était) dédié au Soleil (Sunday en anglais), lundi à la Lune, mardi à Mars, mercredi à Mercure, jeudi à Jupiter, vendredi à Vénus et samedi à Saturne. Il se retrouve dans les traditions populaires, les jeux (comme le « jeu des sept familles »), les romans, les contes, les films, les bandes dessinées…

Mais ce n’est pas tout : il y a au moins cinq mille ans, les savants sumériens avaient remarqué que le nombre de jours dans l’année solaire est proche de 360. Par un heureux hasard, 360 est, parmi tous les nombres de taille comparable, celui qui possède le plus de diviseurs entiers, propriété appréciable à une époque où la division de deux nombres n’était envisageable que lorsque le résultat était un nombre entier. En répartissant 360 petits cailloux (calculus en latin…) en tas d’un même nombre d’éléments, on constate que 360 est égal, à l’ordre près des facteurs, à 2 × 180, 3 × 120, 4 × 90, 5 × 72, 6 × 60, 8 × 45, 9 × 40, 10 × 36, 12 × 30, 15 × 24, 18 × 20, ce qui prouve que 360 possède 22 diviseurs propres, d’où l’adoption, en Mésopotamie, il y a environ cinq millénaires, d’un système de numération de position en base 60, la numération sexagésimale, encore utilisé de nos jours pour mesurer les durées de temps et les angles.

Pour les durées de temps, tout serait plus simple si l’année comptait exactement 360 jours solaires, mais ce n’est pas le cas : une année solaire, initialement définie à partir des équinoxes ou des solstices, compte actuellement 365,242 jours. Depuis l’Antiquité et du fait qu’elle ne correspond pas à un nombre entier de jours, l’année solaire a été divisée en douze mois d’environ trente jours, la dérive annuelle des dates par rapport aux équinoxes et solstices étant compensée par des années bissextiles. Simultanément, elle a été divisée en quatre saisons de trois mois chacune et chaque jour est divisé en 24 heures, chacune de soixante minutes, chacune de soixante secondes. Chez de nombreuses civilisations, solstices et équinoxes étaient (et sont encore) l’occasion de célébrations : en Europe occidentale, les feux de la Saint-Jean en sont un exemple.

Parallèlement, certaines civilisations ont adopté un calendrier lunaire. Est-ce plus simple ? Pas vraiment, car l’année solaire ne correspond pas à un nombre entier de lunaisons. Vue depuis le centre du Système solaire (mois lunaire sidéral), la Lune tourne actuellement autour de la Terre en 27 jours, 7 heures, 43 minutes et 11,5 secondes. Pendant ce temps, la Terre parcourt un peu moins qu’un douzième de son orbite, parcourue dans le même sens que la Lune sur la sienne : vue depuis la Terre, la même phase de la Lune (lunaison) s’observe actuellement au bout de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes (soit 29,531 jours). C’est pour cela que le calendrier islamique – fondé sur l’observation des lunaisons – compte 12 mois de 29 ou 30 jours, pour un total de 354 ou 355 jours. Comparée à l’année solaire, cette année lunaire est plus courte d’environ onze jours et, année après année, décalée d’autant par rapport aux saisons. Autre particularité de ce calendrier, la date (et l’heure) de début du mois est fixée par l’observation directe, à l’œil nu, de la nouvelle lune. De ce fait, elle dépend de la longitude du lieu d’observation. Dans l’Église catholique, la date de Pâques est également fixée d’après un calendrier lunaire.

La mesure des angles, liée depuis les origines à la définition de l’année solaire, se fait aussi en base sexagésimale. Dans un cercle, l’angle au centre qui intercepte le cercle entier mesure 360° et les angles mesurés dans les polygones réguliers usuels (triangles, carrés, pentagones, hexagones, etc.) sont des diviseurs entiers de 360. Pour la navigation maritime et aérienne, les mesures internationales de longitude et de latitude sont aussi exprimées en degrés sexagésimaux. Cependant, en mathématiques, les calculs sont bien plus simples lorsque les angles sont mesurés en radians.

2. Le nombre d’or

2.1. Euclide et Pythagore : la « section dorée », ou « division d’un segment en extrême et moyenne raison »

Les philosophes grecs étaient convaincus que la création du monde était régie par les seuls nombres entiers naturels (un, deux, trois, etc., mais pas encore zéro) et leurs rapports simples (un demi, un tiers, deux tiers, un quart, trois quarts, etc.).

Le terme de philosophe était employé par Pythagore, qui ne se présentait pas comme un sage, mais comme un « ami de la sagesse », où sagesse désignait un idéal de vie réservé aux seuls initiés. Comme actuellement, les qualités d’un sage reposaient sur la connaissance, le savoir et l’expérience acquise. La mathématique, littéralement « ce qui peut être appris et enseigné », était une partie essentielle de cette sagesse, comme le rappelle la phrase, attribuée à Platon, qui aurait été gravée à l’entrée de l’Académie : « Nul n’entre ici s’il n’est géomètre ».

Les fondements de la mathématique étaient arithmétiques et géométriques : les nombres et les règles de calcul sur les nombres dérivaient des propriétés géométriques liées à la mesure des longueurs, des aires et des volumes. Les calculs algébriques, tels que nous les connaissons actuellement, n’ont été codifiés qu’à partir du xvie siècle, longtemps après la publication, vers 825, de l’ouvrage fondateur du mathématicien d’origine persane Al-Khwarismi : le titre de cet ouvrage a donné le mot « algèbre » et le nom de son auteur a donné « algorithme ».

Dans l’Antiquité et jusqu’au xvie siècle, la résolution de problèmes conduisant à des équations du premier ou du second degré utilisait des méthodes de calcul et des algorithmes (qui ne s’appelaient pas encore ainsi) bien plus complexes pour nous que le calcul algébrique codifié actuel. Essayez de refaire, sans utiliser les notations actuelles, les calculs sur les fractions égyptiennes donnés en exemples dans le glossaire. Comprenez-vous facilement les traductions des passages de De Divina Proportione, livre de Luca Pacioli et Léonard de Vinci publié en 1509, données par Fernando Corbalán dans son ouvrage sur le nombre d’or ?

Ces philosophes s’intéressaient à de nombreuses régularités, tout particulièrement :

- aux proportions, rapports de longueurs, d’aires ou de volumes donnant une impression d’harmonie, d’équilibre artistique ou architectural ;

- aux divisions d’un segment dans une proportion donnée, s’exprimant comme quotient de deux entiers et à même d’être reproduites à l’identique à différentes échelles ;

- aux suites additives, en particuliers aux suites arithmétiques, dans lesquelles on passe d’un terme au suivant par addition d’un nombre constant appelé « raison » ; le mot raison a pour racine le mot latin ratio, qui désignait de manière générale un calcul ; on comparera le mot « raison » (d’une suite arithmétique) au mot « ration », de même étymologie, qui désigne la portion journalière de nourriture attribuée à chaque soldat en campagne ;

- aux suites multiplicatives, en particulier aux suites géométriques, dans lesquelles on passe d’un terme au suivant en le multipliant par un nombre constant, lui aussi appelé « raison » ; le qualificatif de « géométrique » vient de ce que, dans l’Antiquité grecque, la multiplication était indissociable des calculs d’aires ou de volumes. Le produit x x y est l’aire d’un rectangle de côtés x et y. Nous disons toujours « x au carré » pour x2 = x x x, aire d’un carré de côté x, ainsi que « x au cube » pour x3 = x x x x x, volume d’un cube d’arête x.

Dans ses Éléments de Mathématique, rédigés aux environs de 300 avant J.-C., Euclide décrit plusieurs partages d’un segment dans une proportion donnée, dont la « division d’un segment en extrême et moyenne raison », ou « section dorée ». Dans cette division, un segment de longueur a+b, avec a > b, est découpé de manière à ce que, avec les notations actuelles, très différentes de celles qu’utilisait Euclide :

![]()

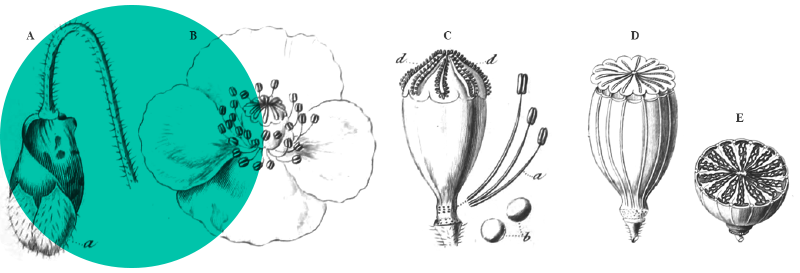

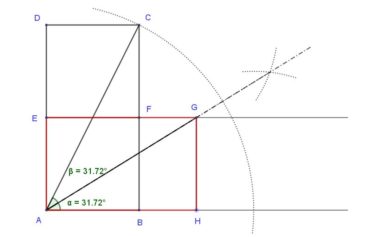

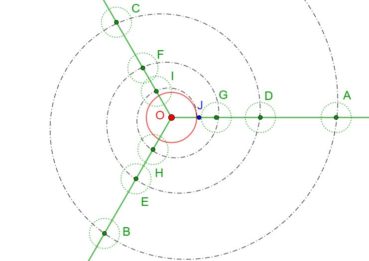

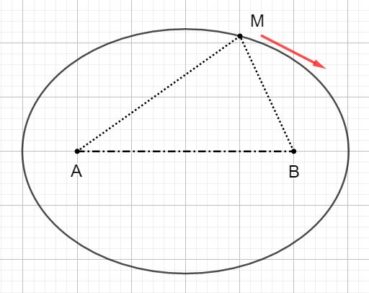

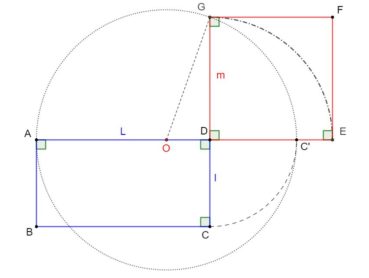

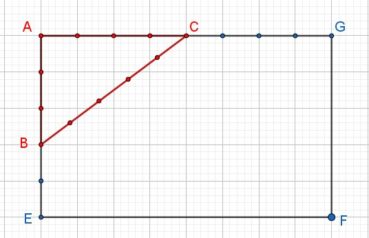

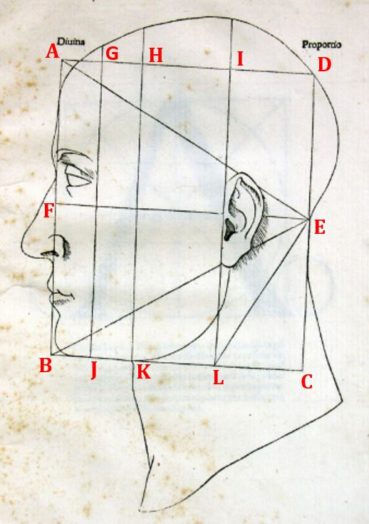

Voici comment construire la division d’un segment en extrême et moyenne raison par la méthode d’Euclide (figure 1) :

- construire un triangle rectangle ABO, rectangle en B, tel que OB = 1/2 AB ;

- construire le cercle de centre O et de rayon OB, qui coupe le segment [AO] en I ;

- construire l’arc de cercle de centre A passant par I, qui coupe le segment [AB] en C.

Alors AB/AC = AC/CB. Essayez de le démontrer ! (indications page 91).

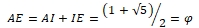

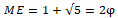

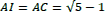

2.2. L’équation qui définit le nombre d’or

Le nombre d’or, habituellement noté φ (lettre grecque « phi »), est la valeur numérique commune des quotients (a+b)/a et a/b dans la division d’un segment en extrême et moyenne raison. La relation (a+b)/a=a/b peut s’écrire a/a+b/a=a/b. Alors 1+1/φ=φ. En multipliant les deux termes par φ, on obtient φ+1=φ2, ce qui montre que φ est solution de l’équation trinôme du second degré : φ2-φ-1=0. Cette équation s’écrit φ(φ-1)=1. On déduit que les nombres φ et φ-1 sont inverses l’un de l’autre : φ-1=1/φ et φ=1/φ-1.

Les lycéens qui savent résoudre cette équation lui trouvent deux solutions : la première est ![]() , de valeur numérique approchée 1,618, et la seconde est

, de valeur numérique approchée 1,618, et la seconde est ![]() , de valeur numérique approchée – 0,618. Nombre positif car quotient de deux nombres positifs, φ ne peut être que la première de ces deux solutions :

, de valeur numérique approchée – 0,618. Nombre positif car quotient de deux nombres positifs, φ ne peut être que la première de ces deux solutions : ![]() . Un calcul simple montre que

. Un calcul simple montre que ![]()

2.3. Le nombre d’or, nombre incommensurable

Pour les philosophes de la Grèce antique, un nombre incommensurable était un nombre qui, une unité étant choisie, apparaissait dans la mesure d’une longueur sans être un nombre entier ni le rapport de deux nombres entiers. Cette propriété définit actuellement un nombre irrationnel.

Le premier nombre irrationnel découvert est ![]() qui, en application du théorème de Pythagore, mesure la longueur de la diagonale d’un carré de côté unité. La preuve de son irrationalité – qui repose sur des propriétés de divisibilité des nombres entiers et un raisonnement par l’absurde – est attribuée à l’école de Pythagore, en particulier à Hippase de Métaponte (vie siècle av. J-C.). Celui-ci aurait également découvert une construction du pentagone régulier à la règle et au compas faisant intervenir la section dorée, donc le nombre d’or φ, et aurait prouvé que φ est un nombre irrationnel (voir « géométrie du pentagone », pages 8 à 12).

qui, en application du théorème de Pythagore, mesure la longueur de la diagonale d’un carré de côté unité. La preuve de son irrationalité – qui repose sur des propriétés de divisibilité des nombres entiers et un raisonnement par l’absurde – est attribuée à l’école de Pythagore, en particulier à Hippase de Métaponte (vie siècle av. J-C.). Celui-ci aurait également découvert une construction du pentagone régulier à la règle et au compas faisant intervenir la section dorée, donc le nombre d’or φ, et aurait prouvé que φ est un nombre irrationnel (voir « géométrie du pentagone », pages 8 à 12).

La découverte de l’irrationalité de ![]() , puis celle de l’irrationalité du nombre d’or φ et le fait que φ soit lié à la construction du pentagone régulier ont profondément déstabilisé les philosophes de l’école pythagoricienne. Persuadés jusqu’alors que le monde n’était régi que par les nombres entiers et leurs rapports, ils voyaient leur explication de la création du monde s’écrouler. Mais, en même temps, ils venaient de découvrir l’un des secrets des dieux, ce qui ne pouvait qu’entretenir le mystère autour de leurs connaissances.

, puis celle de l’irrationalité du nombre d’or φ et le fait que φ soit lié à la construction du pentagone régulier ont profondément déstabilisé les philosophes de l’école pythagoricienne. Persuadés jusqu’alors que le monde n’était régi que par les nombres entiers et leurs rapports, ils voyaient leur explication de la création du monde s’écrouler. Mais, en même temps, ils venaient de découvrir l’un des secrets des dieux, ce qui ne pouvait qu’entretenir le mystère autour de leurs connaissances.

Depuis, pour certains, le mystère ne s’est toujours pas dissipé : le nombre d’or et ses multiples propriétés, le pentagone régulier et le pentagramme ont conservé ce caractère mystérieux, objet de nombreuses interprétations plus ou moins ésotériques. Il suffit de parcourir le web pour mesurer à quel point cette vision est encore bien présente, mais ce qui suit incitera peut-être à prendre un peu de recul face à certaines affirmations…

Les philosophes grecs ont vainement cherché la valeur rationnelle d’un autre nombre qui échappait à leur entendement, le nombre π, rapport du périmètre d’un cercle à son diamètre. Ils espéraient trouver une valeur rationnelle de π en résolvant le fameux problème de la quadrature du cercle, qui consiste à construire, à la règle et au compas, un carré de même aire que celui d’un cercle donné. L’impossibilité de cette construction et l’irrationalité du nombre π n’ont été prouvées qu’au xviiie siècle, en 1767, par Jean-Henri Lambert. L’approximation rationnelle la plus simple de π est 3, mais les approximations par 25/8 et 22/7 sont bien meilleures :

![]() , alors que

, alors que ![]() et que

et que ![]()

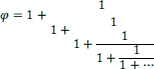

2.4. Le nombre d’or sous forme de racine continue et de fraction continue

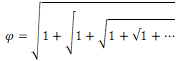

Comme φ est un nombre positif, la relation φ² = φ + 1 conduit à ![]() Partant de cette relation, que l’on reporte récursivement dans elle-même et jusqu’à l’infini, on obtient la plus simple des racines continues :

Partant de cette relation, que l’on reporte récursivement dans elle-même et jusqu’à l’infini, on obtient la plus simple des racines continues :

![]()

![]()

![]()

Mais une racine continue ne se prête guère au calcul.

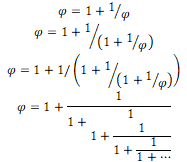

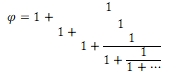

Partant de ![]() , que l’on reporte récursivement dans elle-même jusqu’à l’infini, on obtient la plus simple des fractions continues :

, que l’on reporte récursivement dans elle-même jusqu’à l’infini, on obtient la plus simple des fractions continues :

Cette propriété implique que φ est le plus irrationnel des nombres irrationnels et explique pourquoi le nombre d’or intervient dans la phyllotaxie des végétaux (voir page 45). Pour expliquer la raison de cette « super-irrationalité », rappelons deux propriétés des nombres réels :

- si un nombre réel n’est pas entier, son développement décimal peut être décomposé en somme de sa partie entière et d’un reste supérieur à 0 et strictement inférieur à 1 ;

- si ce reste n’est pas nul, et c’est toujours le cas lorsque le nombre est irrationnel, il possède un inverse.

Appliquons ces propriétés au nombre irrationnel le plus connu, le nombre π, en partant de son approximation décimale (les pointillés signalent des décimales manquantes) :

![]()

![]()

![]()

![]()

Nous venons de trouver le début de la fraction continue qui représente le nombre π. Dans celle-ci, les dénominateurs entiers des restes successifs forment la « suite des réduites » du nombre , notée [3, 7, 15, 1, 292…], qui caractérise le nombre développé. Le calcul des réduites successives permet d’obtenir des valeurs approchées de ce nombre, de plus en plus précises puisqu’on néglige des restes de plus en plus petits. Calculons les cinq premières réduites de π : [3], [3, 7], [3, 7, 15], [3, 7, 15, 1], [3, 7, 15, 1, 292] :

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Le calcul des cinq premières réduites permet d’obtenir neuf décimales exactes de π.

De manière générale, pour tout nombre irrationnel représenté par sa fraction continue, le nombre de réduites à calculer pour obtenir une bonne approximation est d’autant plus petit que les termes de la suite des réduites sont grands. A contrario, plus ces termes sont petits, plus le nombre de réduites à calculer est grand.

La relation

montre que les réduites correspondantes sont toutes de la forme [1, 1, 1, 1, 1…], et aucune suite de réduites ne peut être plus simple : φ est bien le plus irrationnel des nombres irrationnels.

Les calculs, détaillés pages 16, montrent qu’il faut calculer seize réduites de ![]() pour obtenir six décimales exactes alors que, nous venons de le voir, il suffit de calculer cinq réduites de pour obtenir neuf décimales exactes : φ est bien plus irrationnel que π !

pour obtenir six décimales exactes alors que, nous venons de le voir, il suffit de calculer cinq réduites de pour obtenir neuf décimales exactes : φ est bien plus irrationnel que π !

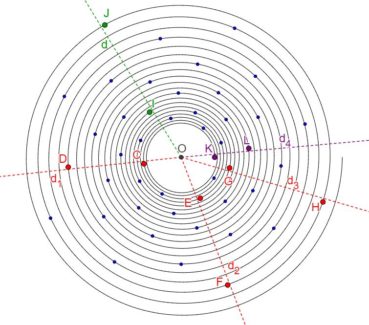

3. L’angle d’or

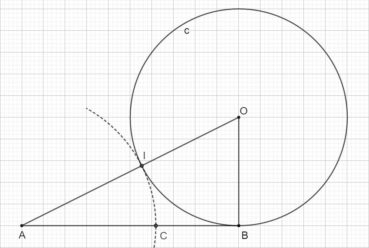

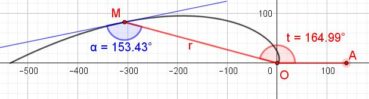

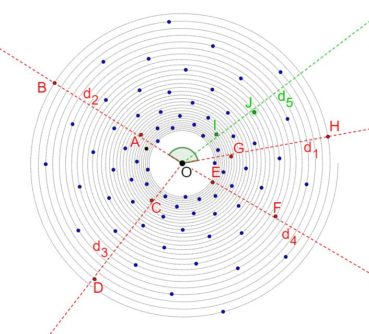

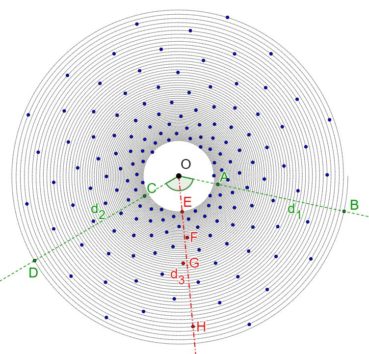

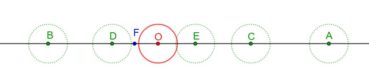

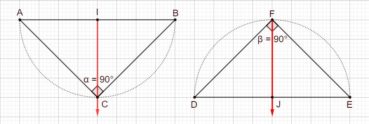

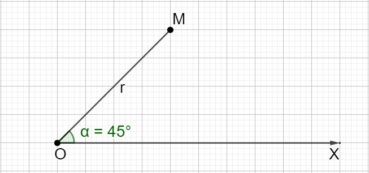

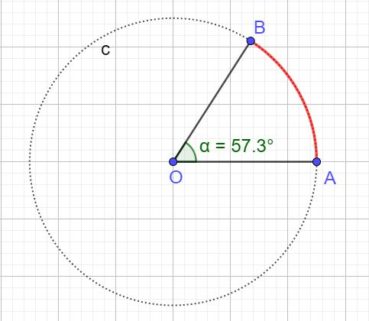

Dans un cercle, l’angle d’or (figure 2) est un angle au centre qui intercepte le plus petit des deux arcs qui partagent la circonférence en extrême et moyenne raison :

![]()

En prenant comme unité le rayon du cercle, les mesures en radians des angles α et β doivent vérifier α + β = 2π et 2π/β = β/α = φ, ce qui implique que β = α x φ donc que α = β/φ. De 2π/β = φ, on déduit que β = 2π/φ et enfin que α = 2π/φ2 radians. En degrés, ces angles ont pour mesures respectives α=360°/φ2, de valeur approchée 137,5°, et β=360°/φ2, de valeur approché 222,5°. Par la suite, nous utiliserons comme mesure de α la valeur approchée 137,5°, et nous verrons que, chez les plantes à phyllotaxie spiralée, les feuilles sur la tige, les fleurs sur l’inflorescence ou les pièces florales se forment selon un processus autosimilaire qui utilise les propriétés de cet angle.

4. Le rectangle d’or

4.1. Format d’un rectangle, exemple du format A

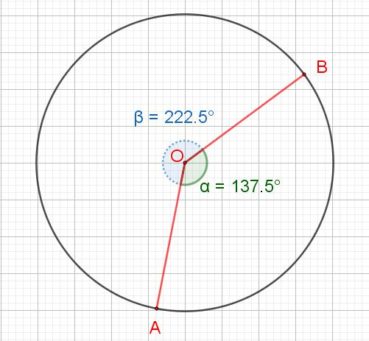

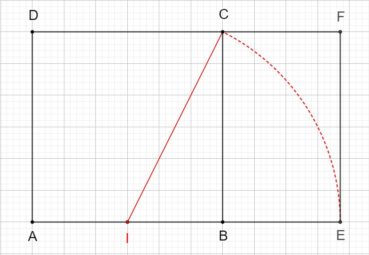

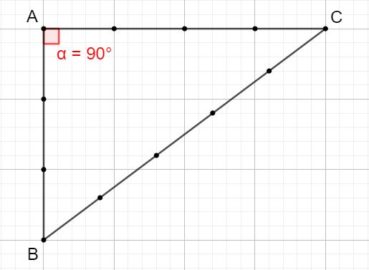

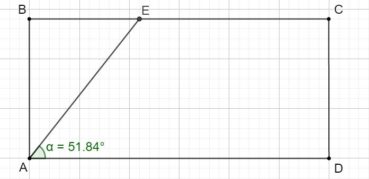

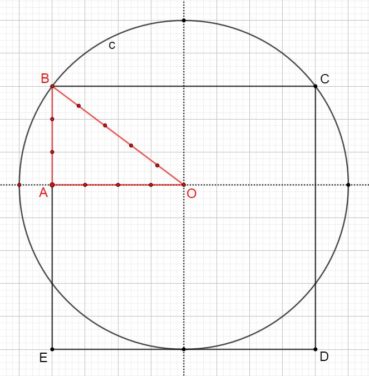

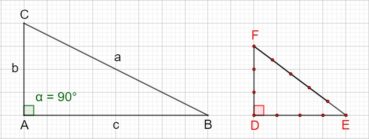

Le format d’un rectangle est le quotient de sa longueur par sa largeur. Le format de papier actuellement le plus utilisé dans le monde est le format A, décliné en feuilles de format A0, A1, A2, A3, A4, A5, etc. Le rapport longueur/largeur de toute feuille de format A est égal à ![]() , ce qui permet de la partager en deux feuilles de même format et d’aire moitié. Par définition, l’aire d’une feuille de format A0 est égale à 1 m². En valeurs arrondies, elle mesure 1 189 mm de longueur pour 841 mm de largeur. La figure 3 donne la construction d’un rectangle au format A :

, ce qui permet de la partager en deux feuilles de même format et d’aire moitié. Par définition, l’aire d’une feuille de format A0 est égale à 1 m². En valeurs arrondies, elle mesure 1 189 mm de longueur pour 841 mm de largeur. La figure 3 donne la construction d’un rectangle au format A :

- à gauche, dans un carré ABCD de côté unité, la diagonale [AC] a pour longueur

. L’arc de cercle de centre A et de rayon AC coupe la demi-droite [AD] en E : le rectangle AEFB est au format A ;

. L’arc de cercle de centre A et de rayon AC coupe la demi-droite [AD] en E : le rectangle AEFB est au format A ; - à droite, la médiatrice de [AE] partage ce rectangle en deux rectangles de même format A, puisque

.

.

Les propriétés du format A sont les suivantes :

- à l’aide d’une photocopieuse, par agrandissement d’un facteur

(pourcentage approché d’agrandissement 141 %), on passe d’une feuille de format A4 à une feuille de format A3 ; par réduction d’un facteur

(pourcentage approché d’agrandissement 141 %), on passe d’une feuille de format A4 à une feuille de format A3 ; par réduction d’un facteur  (pourcentage approché de réduction 71 %), on passe de la même feuille de format A4 à une feuille de format A5 ;

(pourcentage approché de réduction 71 %), on passe de la même feuille de format A4 à une feuille de format A5 ; - une feuille de papier de format A0 contient deux feuilles A1, quatre feuilles A2, huit feuilles A3 et seize feuilles A4. Pour un papier de 80 g/m², une feuille A4, de dimensions approchée 21 cm × 29,7 cm, pèse donc cinq grammes. Bon à savoir lors de l’envoi d’un courrier postal…

Le format B possède les mêmes propriétés, mais la feuille de format B0 mesure 1 414 mm de longueur pour 1 000 mm de largeur. Les dimensions des feuilles de format C (format enveloppes) sont les moyennes géométriques des dimensions des feuilles correspondantes de format A et B.

4.2. Le rectangle d’or et sa construction à la règle et au compas

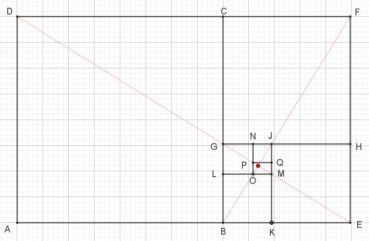

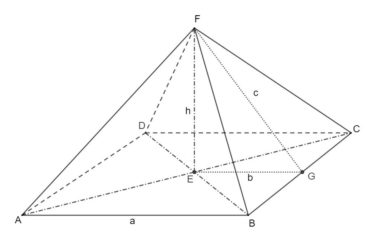

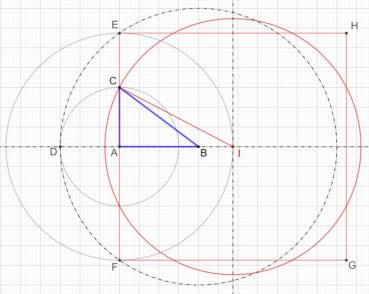

Le rectangle d’or est un rectangle au format du nombre d’or : le rapport de sa longueur à sa largeur est égal à φ. La plus ancienne construction connue d’un rectangle d’or est celle d’Euclide (figure 4). Sa justification demande des connaissances en géométrie qui sont actuellement peu étudiées, et nous ne la donnerons pas.

La figure 5 donne une construction moderne, bien plus simple :

- ABCD est un carré de côté unité et I est le milieu de [AB],

- dans le triangle IBC, rectangle en B, le théorème de Pythagore donne

,

, - le cercle de centre I et de rayon IC coupe la demi-droite [AB) en E,

- les points A, I et E sont alignés, et IE = IC, donc

.

.

4.3. Propriétés du rectangle d’or

À la différence d’un rectangle au format A, qui se divise en deux rectangles de format A, un rectangle d’or ne se divise pas en deux rectangles d’or, mais en un carré et un rectangle d’or plus petit : on passe d’un rectangle d’or au suivant en divisant ses dimensions par ![]() .

.

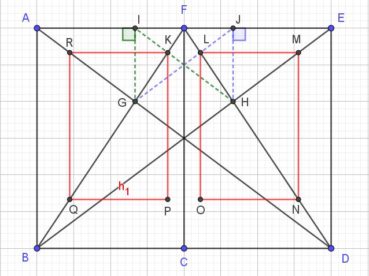

Sur la figure 6, le rectangle d’or AEFD est la réunion du carré ABCD et du rectangle d’or BEFC. De manière récursive, ce dernier contient à son tour le rectangle d’or BEHG, qui contient le rectangle d’or BKJG, qui contient le rectangle d’or LMJG, qui contient le rectangle d’or OMJN, qui contient le rectangle d’or OMQP, etc. Le point de convergence est le point rouge, intersection des segments [DE] et [BF]. Les points D, G, P, M, E sont alignés, de même que les points B, O, J, F.

5. Géométrie du pentagone

5.1. Pentagone régulier et nombre d’or

Avant le vie siècle av. J-C., les philosophes-mathématiciens grecs ne savaient construire, à la règle et au compas, que quelques polygones réguliers convexes, inscriptibles dans un cercle : triangle équilatéral, carré, hexagone et quelques autres comme l’octogone (à huit côtés) et le dodécagone (à douze côtés), qui s’en déduisent en construisant des bissectrices d’angles au centre.

Ils ont longtemps cherché, en vain, une méthode de trisection des angles (partage d’un angle en trois angles de même mesure) qui leur aurait permis de tracer facilement l’ennéagone régulier (à neuf côtés) en partant d’un triangle équilatéral : on sait maintenant que la trisection des angles est impossible à la règle non graduée et au compas. À cette époque, ils savaient aussi construire certains polyèdres convexes :

- tétraèdre, dont les quatre faces sont des triangles équilatéraux ;

- cube, dont les six faces sont des carrés ;

- octaèdre, dont les huit faces sont des triangles équilatéraux ;

- icosaèdre, dont les vingt faces sont des triangles équilatéraux et dans lequel, en groupant par cinq les faces ayant un sommet commun, on obtient des pyramides à base pentagonale.

Cependant, ne sachant pas construire le pentagone régulier, ils ne savaient pas encore construire le dodécaèdre, dont les douze faces sont des pentagones réguliers.

Ce sont les philosophes de l’école pythagoricienne qui, au vie siècle avant J.-C., ont trouvé la première construction du pentagone régulier à la règle et au compas. Cette construction est attribuée à Hippase de Métaponte, qui aurait découvert le lien entre le pentagone régulier et le nombre d’or, puis les premières propriétés connues de ce dernier.

Les connaissances de l’école pythagoricienne étaient réservées aux seuls initiés. Selon la tradition, Hippase de Métaponte aurait enfreint cette règle de confidentialité en divulguant ses découvertes. Pour cela, il aurait été exclu de l’école et un tombeau aurait été érigé à son nom pour que tout le monde sache qu’il était mort aux yeux de ses pairs. Selon d’autres sources, il se serait noyé, ou il aurait été noyé en mer par ses condisciples. La diffusion de certains secrets était impardonnable… Mais n’est-ce pas toujours le cas aujourd’hui ?

La construction du pentagone régulier a rendu possible celle du dodécaèdre régulier convexe (figure 147), dont les douze faces sont des pentagones réguliers. Tétraèdre, cube, octaèdre, dodécaèdre et icosaèdre sont les cinq « solides de Platon ».

Au cours des siècles, de nombreuses autres constructions et propriétés du pentagone régulier ont été découvertes (voir site Internet de P. Debart).

5.2. Pentagone régulier, pentagramme et pentacle

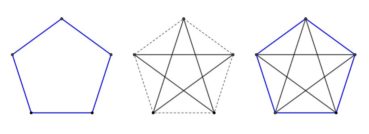

Un pentagone est un polygone plan à cinq côtés, convexe ou étoilé (figure 7).

Un domaine plan, délimité par une ligne fermée, est convexe lorsqu’il contient en entier tout segment reliant deux quelconques de ses points.

Un pentagone régulier est un pentagone convexe inscriptible dans un cercle, dont les cinq côtés sont de même longueur et les cinq angles au centre sont de même mesure 72° (ou ![]() radian).

radian).

Le pentagramme, ou pentagone étoilé ou encore étoile à cinq branches, est un pentagone non convexe obtenu en reliant, de deux en deux, les sommets d’un pentagone régulier.

Comme le triangle équilatéral et le carré, et à la différence de l’hexagone étoilé (formé de deux triangles équilatéraux imbriqués tête-bêche), le pentagramme peut se tracer sans lever le crayon. Les plus anciennes représentations connues (et approximatives) de pentagones étoilés ont été trouvées sur divers objets provenant d’antiques cités sumériennes, datés du ive millénaire av. J.-C. Dans l’Égypte ancienne, le hiéroglyphe représentant une étoile à cinq branches dans un cercle symbolisait le monde souterrain, lieu où disparaissent les étoiles à l’aube et dont elles ressortent au crépuscule, en une renaissance quotidienne et éternelle, alternée avec celle du soleil, et symbole du retour de la vie après la mort.

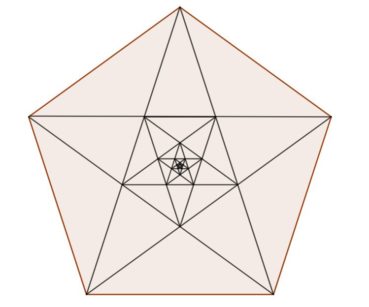

Le pentacle est un pentagone régulier, dans lequel on trace un pentagramme de mêmes sommets.

Les côtés du pentagramme forment au centre un petit pentagone régulier, dans lequel on peut de nouveau construire un pentagramme plus petit, et ainsi de suite jusqu’à l’infini (figure 146). Dans l’Antiquité, la suite de pentacles ainsi obtenus, rapidement trop petits pour être vus, symbolisait le mystère insondable de la création de l’univers. D’un point de vue mathématique, c’est probablement l’une des premières visualisations d’une suite infinie dont les termes convergent vers zéro.

5.3. Constructions du pentagone régulier à la règle et au compas

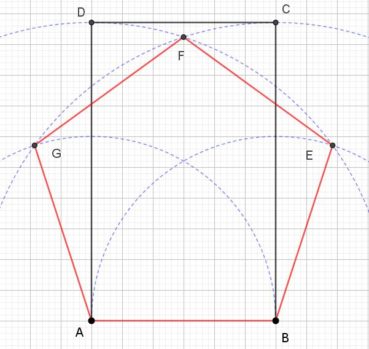

Nous ne donnerons pas ici la construction du pentagone régulier trouvée par l’école pythagoricienne, au vie siècle av. J.-C., car elle fait appel à des notions de géométrie actuellement peu familières (dont la « puissance d’un point par rapport à un cercle », inconnue des lycéens actuels). Les figures 8 et 9 donnent deux constructions simples plus récentes toutes deux liées au nombre d’or. D’autres constructions sont décrites sur le site Internet de P. Debart, donné en bibliographie.

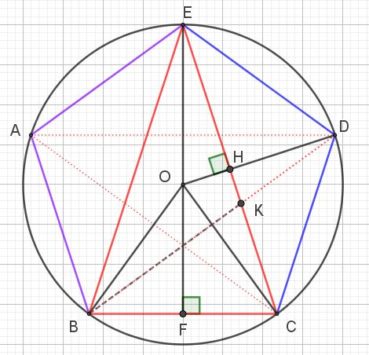

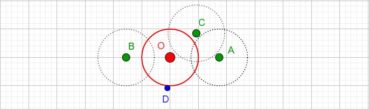

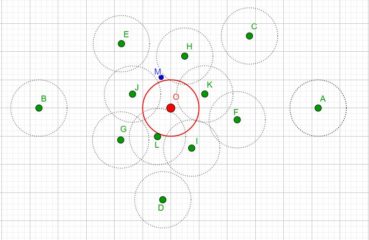

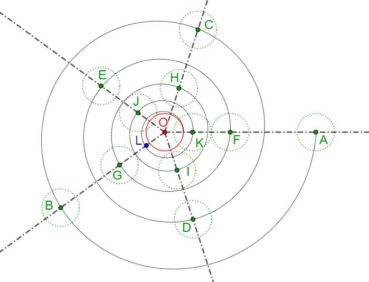

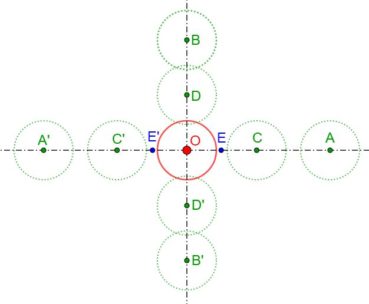

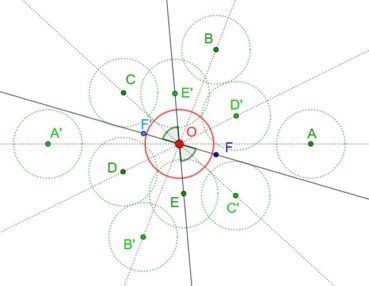

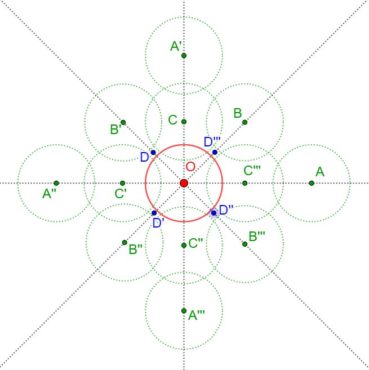

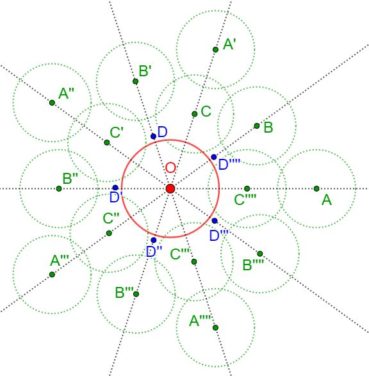

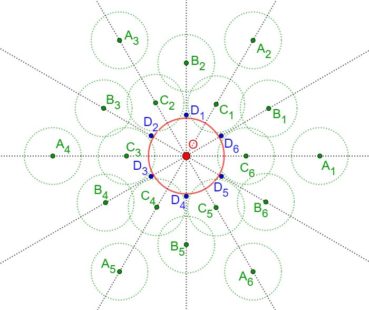

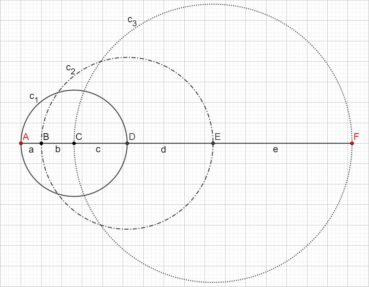

Détail de la construction de la figure 8 :

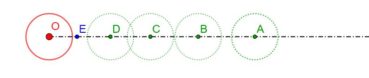

- c est un cercle de centre O, [MN] et [PQ] sont deux diamètres perpendiculaires ;

- c’ est un cercle de diamètre[OP] et de centre O’, milieu de [OP] ;

- la demi-droite [MO’] coupe c’ en I et J ;

- le cercle c1 de centre M et de rayon [MJ] coupe c en A et en D. Le cercle c2 de centre M et de rayon [MI] coupe c en B et C.

Le polygone ABCDN est un pentagone régulier inscrit dans c. Prouvez-le !

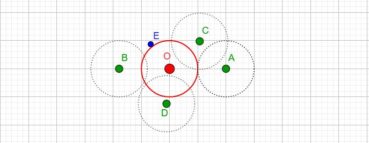

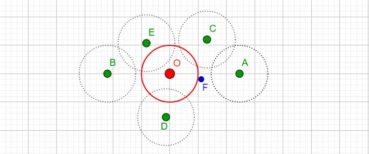

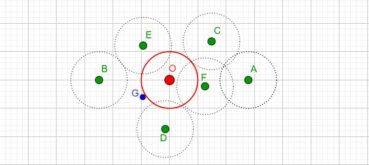

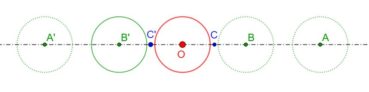

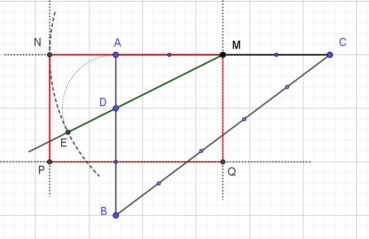

Détail de la construction de la figure 9 :

- partant du rectangle d’or ABCD, tracer les cercles de centre A et de rayon [AB] et [AD], puis les cercles de centre B, et de rayon [BA] et [BC] ;

- ces cercles se recoupent E, F, G.

Le polygone ABEFG est un pentagone régulier. Prouvez-le !

5.4. Pentagone et pentagramme : construction, mesure des angles

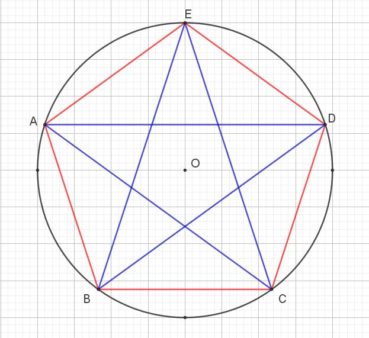

La figure 10 montre qu’un pentagramme se construit facilement en reliant, de deux en deux, les sommets d’un pentagone régulier.

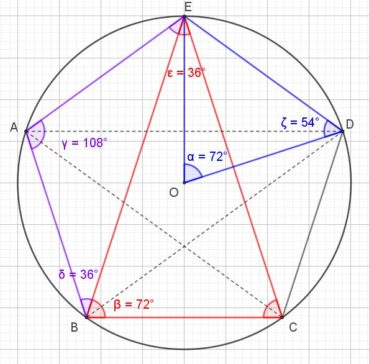

La figure 11 donne les mesures des angles dans la figure précédente.

5.5. Les triangles d’or

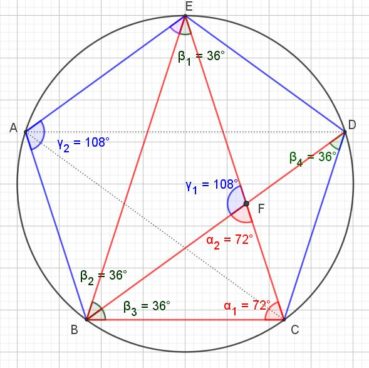

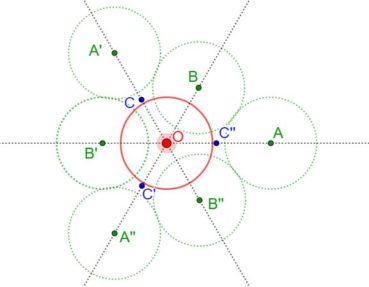

Sur la figure 12, on observe deux sortes de triangles d’or :

- les cinq triangles isométriques au triangle BCE sont des « triangles sublimes », ou « triangles d’Euclide »;

- les cinq triangles isométriques au triangle BCD sont des « triangles divins ».

Sur cette même figure, la diagonale [BD] est la bissectrice de l’angle ![]() . Elle coupe le segment [CE] en F, qui divise le segment [CE] en extrême et moyenne raison. Le triangle BCF est un triangle d’Euclide et le triangle CFD est un triangle divin.

. Elle coupe le segment [CE] en F, qui divise le segment [CE] en extrême et moyenne raison. Le triangle BCF est un triangle d’Euclide et le triangle CFD est un triangle divin.

Ceci montre comment construire récursivement une suite de triangles d’Euclide plus petits, sur le modèle du triangle BCF dans le triangle BCE, et une suite de triangles divins plus petits, sur le modèle du triangle CFD dans le triangle BCD.

5.6. Distances dans le pentagone, le pentagramme et les triangles d’or

Avec les notations de la figure 13 et en prenant comme unité de mesure la longueur de l’un des côtés du pentagone régulier ABCDE, on peut mesurer de nombreuses distances en fonction du nombre d’or . Entre autres :

- AB = BC = CD = DE = AE = 1 ;

- BC = BK = EK = 1 ;

- AC = AD = BD = BE = CE = φ ;

- CK = φ-1 ;

- CH = φ/2 = cos π/5 (π/5 radian = 36°).

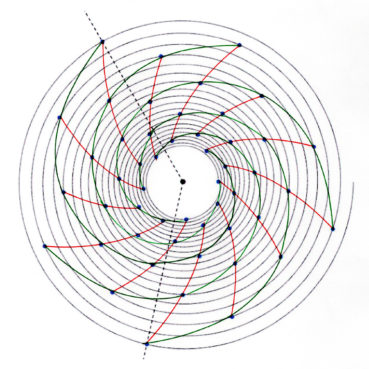

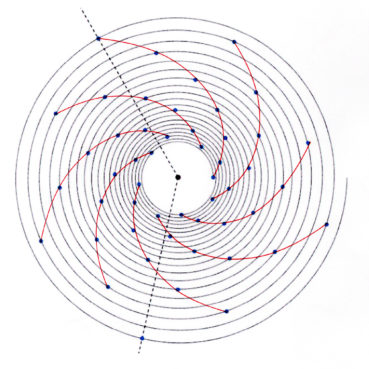

6. Nombre d’or et spirale

Les philosophes de l’école pythagoricienne ne connaissaient au plus que trois sortes de spirales : la spirale d’Archimède, la spirale du rectangle d’or, la spirale du triangle d’or.

Sur chacune des spirales suivantes, le rayon vecteur est la longueur OM du segment [OM] ; la mesure de l’angle ![]() , normalement exprimée en radians, a été convertie en degrés. Voir dans le glossaire des compléments sur les notions développées dans ce paragraphe.

, normalement exprimée en radians, a été convertie en degrés. Voir dans le glossaire des compléments sur les notions développées dans ce paragraphe.

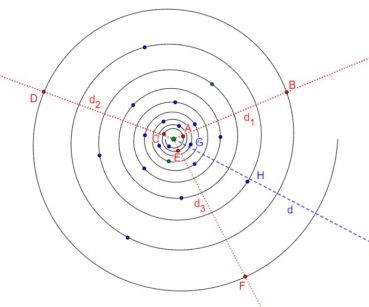

6.1. Spirale d’Archimède

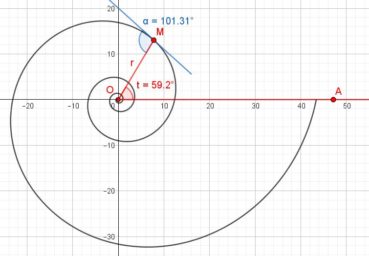

Une spirale d’Archimède (figure 14) de centre O a une équation polaire de la forme ![]() , dans laquelle r est le rayon vecteur, α est l’angle et k est un nombre constant. L’écart radial entre deux spires est constant. Une spirale d’Archimède peut être visualisée en enroulant une corde sur une surface plane.

, dans laquelle r est le rayon vecteur, α est l’angle et k est un nombre constant. L’écart radial entre deux spires est constant. Une spirale d’Archimède peut être visualisée en enroulant une corde sur une surface plane.

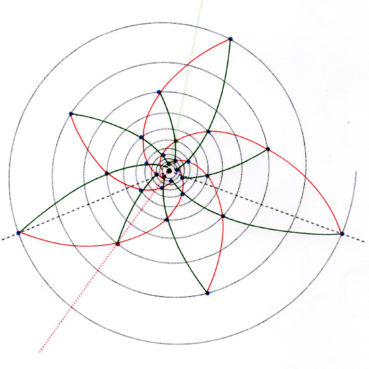

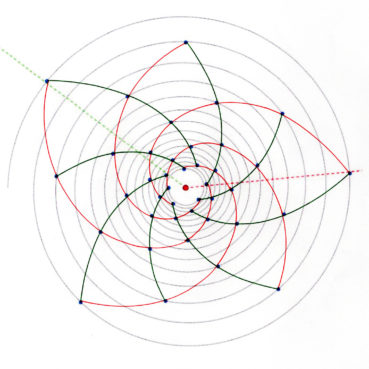

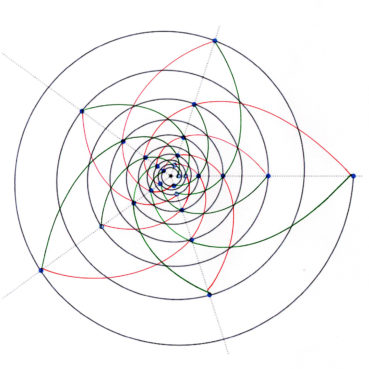

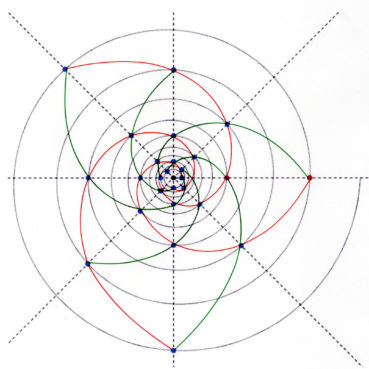

6.2. Spirale du rectangle d’or

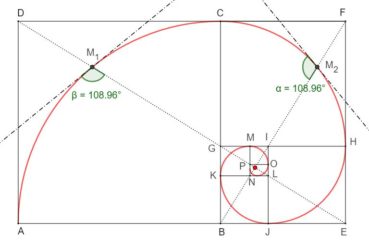

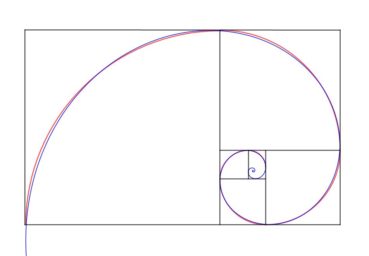

La spirale du rectangle d’or (figure 15) de centre Ω (point rouge à l’intersection des segments [DE] et [BF]) est la réunion de quarts de cercles de centres successifs B, G, I, L, N, P, etc. La spirale du rectangle d’or est unique, à un changement d’échelle près. L’angle que fait le segment [ΩM1] avec la tangente en M1 à la courbe a pour mesure constante 108,96°.

6.3. Spirale du triangle d’or

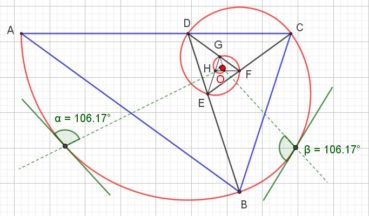

La spirale du triangle d’or (figure 16), de centre O, est la réunion d’arcs de cercles de centres successifs D, E, F, G, H, etc. La spirale du triangle d’or est unique, à un changement d’échelle près. L’angle que fait le segment [OM] avec la tangente en M à la courbe a pour mesure constante 106,17°.

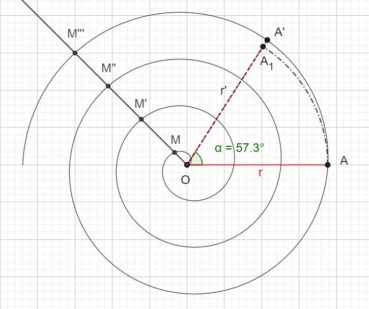

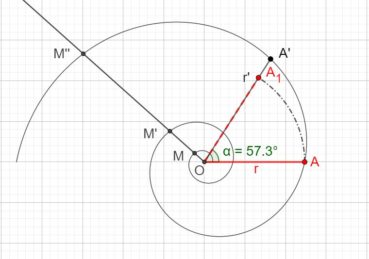

6.4. Spirales exponentielles (ou spirales logarithmiques)

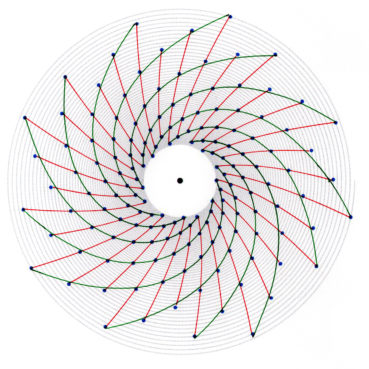

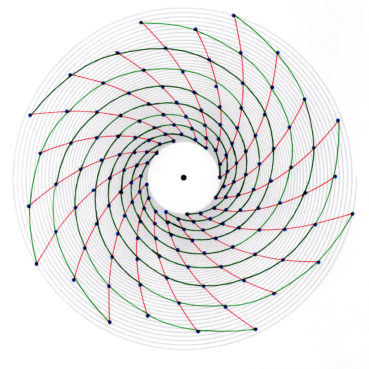

Une spirale exponentielle (figures 17 et 18) a pour équation polaire ![]() . Dans cette équation, r est la distance OM, qui varie de manière continue en fonction de la mesure de l’angle

. Dans cette équation, r est la distance OM, qui varie de manière continue en fonction de la mesure de l’angle ![]() ; a est un coefficient de dilatation qui permet un ajustement d’échelle ; b détermine la vitesse avec laquelle le point M s’éloigne du centre O de la spirale, donc la mesure de l’angle α que fait le segment [OM] avec la tangente en M à la courbe.

; a est un coefficient de dilatation qui permet un ajustement d’échelle ; b détermine la vitesse avec laquelle le point M s’éloigne du centre O de la spirale, donc la mesure de l’angle α que fait le segment [OM] avec la tangente en M à la courbe.

Les spirales exponentielles partagent une propriété exclusive : lorsque la valeur de la variable t augmente, la surface enfermée entre leurs spires se dilate de manière autosimilaire, en conservant ses proportions initiales.

6.5. La spirale du rectangle d’or est-elle une spirale exponentielle ?

La spirale du rectangle d’or est souvent confondue avec une spirale exponentielle. Bien qu’elle soit une bonne approximation d’une spirale exponentielle bien précise (figure 19), elle diffère des spirales exponentielles par les points suivants :

- La spirale du nombre d’or est unique, à un changement d’échelle près, alors qu’une spirale exponentielle peut avoir différentes formes, dépendant en premier du choix du paramètre b, qui détermine la valeur de r en fonction de celle de t, puis du choix du paramètre a, coefficient de dilatation qui permet un ajustement d’échelle.

- Comme toute spirale exponentielle, la spirale du rectangle d’or de centre O est équiangle : l’angle que fait [OM] avec la tangente en M à la courbe est constant. Pour la spirale du rectangle d’or, cet angle est toujours égal à 108,96° (figure 15) alors que, pour chaque spirale exponentielle, cet angle est fixé par la valeur donnée au paramètre b (figures 17 et 18).

- Le rayon de courbure d’une courbe est le rayon du cercle tangent qui approche au mieux cette courbe au point de contact.

- pour la spirale du rectangle d’or, le rayon de courbure est constant par intervalles et il varie par sauts successifs : avec les notations de la figure 15, si le rayon de courbure de l’arc (AC) est égal à 1/φ, alors que celui de l’arc (CH) est égal à 1/, celui de l’arc suivant est égal à 1/φ2, etc. ;

- pour toute spirale exponentielle, le rayon de courbure varie de manière continue en fonction de la valeur de t.

Ces deux types de spirales sont donc bien différents, même si la première est visuellement bien approchée par la spirale exponentielle de paramètre ![]() , de valeur décimale approchée 0,30635 (Rousseau & Zazoun, 2008, Spirales végétales). La figure 19 permet de visualiser la bonne qualité de cette approximation.

, de valeur décimale approchée 0,30635 (Rousseau & Zazoun, 2008, Spirales végétales). La figure 19 permet de visualiser la bonne qualité de cette approximation.

Pour réaliser cette figure, commencer par construire un rectangle d’or tel que le centre de la spirale du rectangle d’or qu’il contient soit confondu avec le centre O du repère dans lequel on trace ensuite la spirale exponentielle.

6.6. Spirales exponentielles dans la nature

Des spirales exponentielles – courbes délimitant des aires dans le plan, surfaces délimitant des solides dans l’espace – s’observent chez de nombreux êtres vivants : elles donnent leur forme aux cornes des bouquetins (figure 20), des mouflons, des antilopes, aux défenses des éléphants (et celles, fossiles, des mammouths), aux coquilles des gastéropodes terrestres ou marins, actuels ou fossiles (figure 21), etc.

Dès le début de leur croissance, ces cornes, défenses ou coquilles sont contraintes par leurs parties rigides déjà formées, qui ne peuvent plus être modifiées : la croissance ne peut se continuer à l’identique qu’en adoptant une forme de cône (droit) ou de spirale exponentielle enroulée à plat (nautiles actuels, ammonites fossiles) ou en hélice conique plus ou moins aplatie ou allongée. Le corps mou d’un gastéropode, abrité par sa coquille, peut ainsi grandir sans modification de ses proportions initiales.

Chez des végétaux, des spirales exponentielles s’observent sur les jeunes frondes de fougères en début de croissance (figure 22), mais aussi (pages 61 à 65) sur les capitules des Asteracées, les structures fractales du chou romanesco, les ombelles des carottes, les cônes des conifères, les plantes succulentes des déserts, etc.

Des spirales exponentielles s’observent aussi dans des phénomènes naturels de grande dimension : enroulement des nuages dans les cyclones, bras des galaxies spirales.

7. Nombre d’or et suite de Fibonacci

7.1. La suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci est célèbre pour la façon dont elle a été définie par Léonardo Fibonacci, dans son ouvrage Liber abaci, publié en 1202, mais elle était connue bien avant cette publication (pages 80 à 83).

Voici, en langage actuel, une définition de cette suite, inspirée de celle donnée par Fibonacci : « un couple de lapins juvéniles, enfermé dans un enclos dans lequel il a de quoi se nourrir ainsi que sa descendance, devient fertile au bout d’un mois, puis donne naissance à un nouveau couple de lapins à la fin de chaque mois suivant. Chaque nouveau couple fait de même. Combien de couples pourra-t-on compter à la fin de l’année ? ». Dans ce processus assez peu réaliste, on suppose que chaque nouveau couple est formé d’un mâle et d’une femelle, que tous les lapins sont fertiles et restent en vie, et on ne s’occupe pas de la consanguinité… On note x un couple juvénile, X ce même couple devenu fertile et X ce même couple avec descendance. Le nombre des couples successivement obtenus après chaque étape est noté u0, u1, u2, u3, u4 … et plus généralement un. Initialement, il y a un seul couple, le couple juvénile a : u0 = 1

Au bout de 1 mois, le couple a est devenu fertile, mais encore sans descendance. La population est composée de A seul : u1 = 1.

Au bout de 2 mois, du couple A naît un couple juvénile b. La population est composée des couples A, b : u2 = 2.

Au bout de 3 mois, du couple A naît à un nouveau couple juvénile c, et le couple b devient fertile. La population est composée des couples A, B, c : u3 = 3

Au bout de 4 mois, du couple A naît un nouveau couple juvénile d, du couple B naît un couple juvénile e et le couple c devient fertile. La population est composée des couples A, B, C, d, e : u4 = 5.

Au bout de 5 mois, chacun des couples A, B et C donne naissance à un couple juvénile (respectivement f, g, h) et les couples d et e deviennent fertiles. La population est composée des couples A, B, C, D, E, f, g, h : u5 = 8.

Le processus continue : il apparaît que chaque terme d’indice supérieur à 2 est la somme des deux termes précédents, ce qui définit une suite additive (plus précisément une suite récurrente linéaire d’ordre 2) telle que

u0 = u1 = 1 puis un+2 = un+1 + un.

Lorsqu’elle n’illustre pas le processus fantaisiste décrit par Fibonacci, la suite peut être définie par les premiers termes u0 = 0 et u1 = 1 . Les valeurs successives de un deviennent 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc., avec un simple décalage d’indice par rapport à la définition initiale donnée par Fibonacci.

Dans ce qui suit, la relation un+2 = un+1 + un est appelée « algorithme de Fibonacci ».

En mathématiques, la suite de Fibonacci et d’autres suites récurrentes linéaires d’ordre 2 interviennent dans les équations diophantiennes (équations de la forme ax + by = c , avec a, b et c entiers, dont on cherche des solutions entières pour les inconnues et ) et dans divers problèmes de dénombrement. En biologie, on rencontre la suite de Fibonacci en botanique (voir pages 20 à 26). Elle apparaît aussi lorsqu’on étudie la généalogie dans les populations de certains insectes, comme les abeilles, dont la reproduction est alternativement sexuée ou parthénogénétique : les œufs fécondés donnent des femelles (qui seront le plus souvent des ouvrières) et les œufs non fécondés donnent des mâles.

7.2. Liens entre la suite de Fibonacci et le nombre d’or

En mathématiques, la suite de Fibonacci est la plus simple des suites récurrentes linéaires d’ordre 2, définies par une relation du type ![]() , dans laquelle a et b sont des valeurs numériques constantes et les deux premiers termes u0 et u1 sont donnés. La relation

, dans laquelle a et b sont des valeurs numériques constantes et les deux premiers termes u0 et u1 sont donnés. La relation ![]() peut aussi s’écrire

peut aussi s’écrire ![]() .

.

On lui associe le polynôme caractéristique x2 – ax – b, puis l’équation caractéristique x2 – ax – b = 0. L’équation caractéristique associée à la suite de Fibonacci est x2 – x – 1 = 0. En page 4, nous avons vu que les racines de cette équation sont φ et 1 – φ. En page 6, nous avons déduit de la relation φ2 – φ – 1 = 0 le développement de φ en fraction continue :

En page 8, nous avons vu que le calcul des réduites successives de cette fraction continue donne des valeurs approchées de plus en plus précises du nombre φ, que nous noterons ![]() . Voici les calculs des premières réduites de φ, les pointillés désignant les parties fractionnaires non encore prises en compte :

. Voici les calculs des premières réduites de φ, les pointillés désignant les parties fractionnaires non encore prises en compte :

![]()

![]()

![]()

Successivement :

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

, etc.

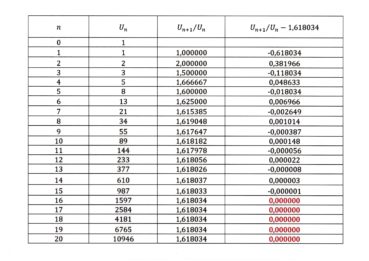

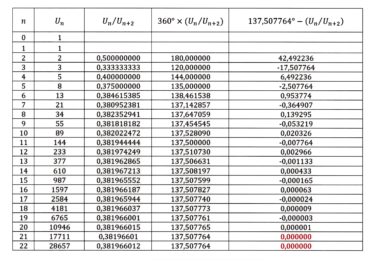

On reconnaît dans ces termes le quotient ![]() de deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci. Le tableau 1 permet de comparer, lorsque augmente, la valeur de ce quotient

de deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci. Le tableau 1 permet de comparer, lorsque augmente, la valeur de ce quotient ![]() avec celle du nombre d’or, de valeur approchée 1,618034.

avec celle du nombre d’or, de valeur approchée 1,618034.

On peut conjecturer que, lorsque tend vers plus l’infini, la limite du quotient ![]() est égale à φ. La convergence est rapide et la limite est alternativement approchée par valeurs inférieures et par valeurs supérieures. Ce résultat surprenant a été démontré par Kepler en 1608. En voici une preuve.

est égale à φ. La convergence est rapide et la limite est alternativement approchée par valeurs inférieures et par valeurs supérieures. Ce résultat surprenant a été démontré par Kepler en 1608. En voici une preuve.

Soit L la limite, lorsque n tend vers l’infini, du quotient ![]() . C’est aussi la limite du quotient

. C’est aussi la limite du quotient ![]() .

.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Cette équation s’écrit L2 – L – 1 = 0. Nous avons vu (page 4) qu’elle définit le nombre d’or, ce qui prouve que L = φ .

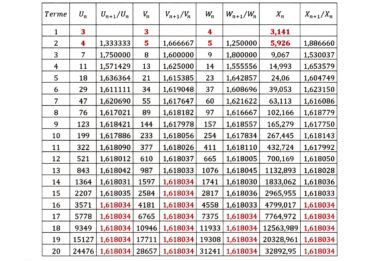

Une remarque importante s’impose : cette démonstration ne demande pas que la suite considérée soit exactement la suite de Fibonacci, mais seulement qu’elle soit définie par l’algorithme de Fibonacci, indépendamment de la valeur de ses deux premiers termes (tableau 2).

Vous pouvez refaire un tableau comparable en donnant des valeurs quelconques aux deux premiers termes, sous réserve que ces valeurs soient toutes deux positives, afin d’éviter une division par zéro au cours des calculs.

Dans le tableau 2, la suite ![]() a pour premiers termes deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci : le quotient

a pour premiers termes deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci : le quotient ![]() converge vers φ plus rapidement que les autres quotients comparables. Avez-vous reconnu les nombres x1 et x2 ? Ils ont été formés à partir des premiers chiffres significatifs du développement décimal de π …, illustration du fait que les deux premiers termes peuvent être quelconques.

converge vers φ plus rapidement que les autres quotients comparables. Avez-vous reconnu les nombres x1 et x2 ? Ils ont été formés à partir des premiers chiffres significatifs du développement décimal de π …, illustration du fait que les deux premiers termes peuvent être quelconques.

Nous verrons plus loin (pages 80 à 83) que cette propriété explique que les bâtisseurs du Moyen Âge n’avaient pas à connaître et à utiliser (de manière cryptée) le nombre d’or pour que celui-ci apparaisse dans les proportions des cathédrales.

7.3. Autres liens entre la suite de Fibonacci et le nombre d’or

Parmi les nombreuses propriétés liant la suite de Fibonacci et le nombre d’or, étudions la suite géométrique de premier terme et de raison , donc de second terme . Sachant que , les termes successifs de cette suite sont :

b = a x φ

c = b x φ = a x φ² = a x (1+φ) = a + a x φ = a + b

d = c x φ = a x (φ + φ²) = a x (φ + (1 + φ)) = a x (1 + 2φ) = b + c = a + 2b

Selon le même processus, et de proche en proche, en jonglant sur les propriétés de φ :

e = d x φ = a x φ4 = … = a x (2 + 3φ) = c + d = 2a + 3b

f= e x φ = a x φ5 = … = a x (3 + 5φ) = d+ e = 3a + 5b

g= f x φ = a x φ6 = … = a x (5 + 8φ) = e + f = 5a + 8b

h= g x φ = a x φ7 = … = a x (8 + 13φ) = f + g = 8a + 13b

i= h x φ = a x φ8 = … = a x (13 + 21φ) = g + h = 13a + 21b

j= i x φ = a x φ9 = … = a x (21 + 34φ) = h + i = 21a + 34b

k= j x φ = a x φ10 = … = a x (34 + 55φ) = i + j = 34a + 55b

l= k x φ = a x φ11 = … = a x (55 + 89φ) = j + k = 55a + 89b

m= l x φ = a x φ12 = … = a x (89 + 144φ) = k + l = 89a + 144b

n= m x φ = a x φ13 = … = a x (144 + 233φ) = l + m = 144a + 233b

et ainsi de suite pour les termes suivants.

Les nombres a, b, c, d, e, f se calculent à la fois, de proche en proche, en tant que :

- termes consécutifs d’une suite géométrique de premier terme

et de raison φ telle que

et de raison φ telle que  ;

; - termes d’une suite linéaire récurrente d’ordre 2, de terme général

définie par la même relation récurrente que la suite de Fibonacci et reliée à cette dernière par les relations

définie par la même relation récurrente que la suite de Fibonacci et reliée à cette dernière par les relations  , dans lesquelles un et un+1 sont les termes d’indices correspondants de la suite de Fibonacci.

, dans lesquelles un et un+1 sont les termes d’indices correspondants de la suite de Fibonacci.

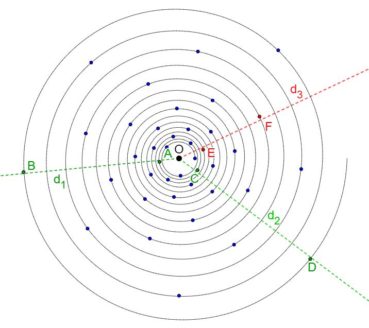

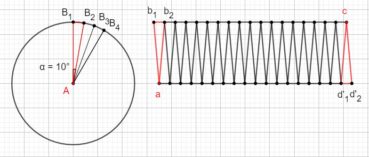

7.4. Liens entre la suite de Fibonacci et l’angle d’or

Nous avons vu (page 6) que l’angle d’or α a pour mesure ![]() radians et que sa mesure en degrés est égale à

radians et que sa mesure en degrés est égale à ![]() , de valeur approchée usuelle 137,5°. Dans la suite de Fibonacci :

, de valeur approchée usuelle 137,5°. Dans la suite de Fibonacci : ![]() et

et ![]() , d’où

, d’où ![]() . Lorsque n tend vers l’infini, la limite de

. Lorsque n tend vers l’infini, la limite de ![]() est égale à la mesure en degrés de l’angle d’or, cette limite étant alternativement approchée par excès et par défaut.

est égale à la mesure en degrés de l’angle d’or, cette limite étant alternativement approchée par excès et par défaut.

Le tableau 3 permet de visualiser la vitesse de la convergence. Pour gagner en précision, les calculs ont été faits en prenant la valeur 137, comme mesure approchée de l’angle d’or.

Le rapport ![]() sera associé aux indices de phyllotaxie (page 21) et ainsi lié à l’angle d’or et au nombre d’or. Nous verrons que les premières valeurs de

sera associé aux indices de phyllotaxie (page 21) et ainsi lié à l’angle d’or et au nombre d’or. Nous verrons que les premières valeurs de ![]() , pour lesquelles un+2 est un diviseur de 360, sont associées à des indices de phyllotaxie particuliers et à des angles de divergence respectifs de 360°, 180°, 120°, 144° et 135°.

, pour lesquelles un+2 est un diviseur de 360, sont associées à des indices de phyllotaxie particuliers et à des angles de divergence respectifs de 360°, 180°, 120°, 144° et 135°.

PARTIE II

Angle d’or et suite de Fibonacci en botanique

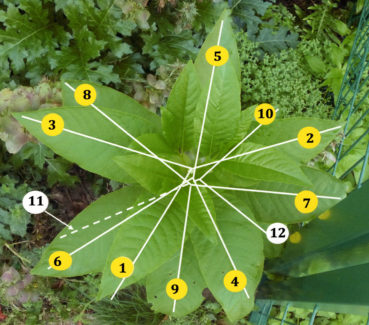

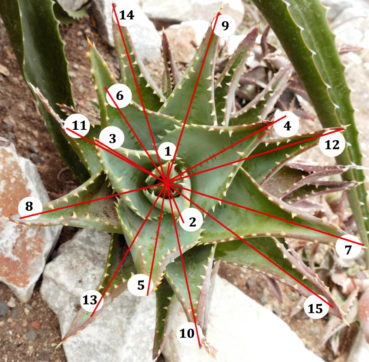

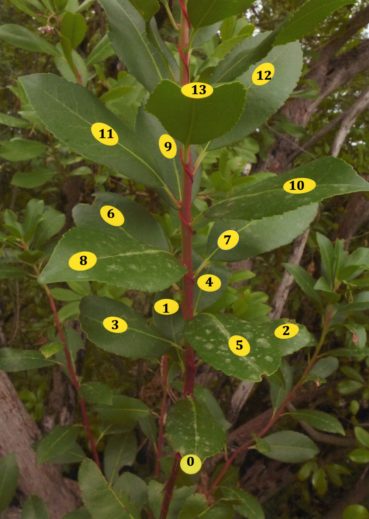

Deux observations préalables – Observons deux plantes dont les feuilles sont alternes (chaque nœud de la tige ne porte qu’une seule feuille) et disposées en spirale (plus précisément en hélice) autour de la tige, disposition qui se retrouve chez de nombreuses espèces de plantes. Les figures 23 et 24 illustrent Phytolacca americana, une Dicotylédone nord-américaine photographiée dans le jardin de l’auteur ; la figure 25 illustre Aloe perfoliata, une Monocotylédone originaire des zones désertiques ou semi-désertiques d’Afrique du Sud, photographiée dans les serres du Conservatoire botanique Pierre-Fabre.

Recherchons, pour le spécimen de la figure 24, une valeur moyenne de l’angle de divergence entre les pétioles de deux feuilles consécutives, mesuré perpendiculairement à l’axe de la tige. Pour cela, les feuilles de la tige principale – développées avant formation des trois jeunes rameaux portant de plus petites feuilles – ont été numérotées de 1, pour la plus récente, à 12, pour la plus ancienne. La feuille 11, cachée par la feuille 6, n’a pas pu être prise en compte, de même que les suivantes (seule la feuille 12 est visible). Un trait blanc indique, aussi précisément que possible, la direction de la base du pétiole de chacune de ces feuilles, ce qui permet de mesurer approximativement neuf angles de divergence (avec une précision toute relative : la tige n’étant pas parfaitement rectiligne, les axes ne convergeaient pas tous en un seul point). À un ou deux degrés près, ces angles ont des mesures comprises entre 122° et 146°, avec une valeur moyenne de 138,7°. La différence avec la mesure de l’angle d’or, de valeur approchée 137,5°, n’est que de 1,2°.

Pour Aloe perfoliata, la procédure est la même que ci-dessus, après matérialisation des axes des feuilles par un trait rouge. Sur ce spécimen, le haut de la tige était presque rectiligne : sur la photographie, les traits rouges convergent en un seul point et quinze feuilles ont pu être numérotées. Leurs angles de divergence peuvent être mesurés avec une assez bonne précision et leurs mesures sont comprises entre 121° et 151°. Leur valeur moyenne arrondie est égale à 137,6°. Elle ne diffère de celle de l’angle d’or que de 0,1°.

Est-ce une simple coïncidence si, dans chacun des deux exemples précédents, les mesures des angles moyens de divergence sont à la fois si proches entre elles et si proches de la mesure de l’angle d’or ? Ce qui suit nous montrera que non et nous fera peut-être découvrir bien d’autres propriétés, à la fois botaniques et mathématiques.

8. La phyllotaxie

La phyllotaxie est la science qui « décrit la disposition des feuilles les unes par rapport aux autres sur la tige d’un végétal » (Jouy & de Foucault, 2016).

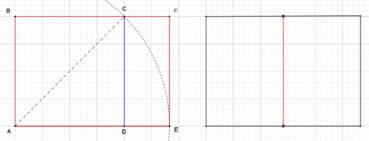

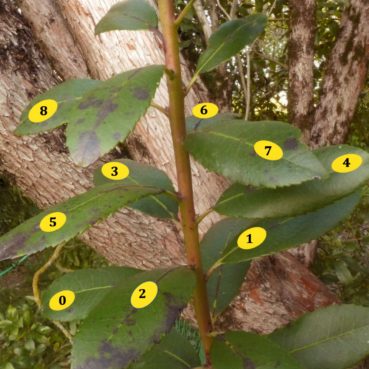

L’exemple d’une branche de Ficus carica (figure 26) nous permettra de décrire les différentes parties d’un jeune rameau de cette plante et le vocabulaire qui lui est associé :

- 1 : limbe d’une feuille ;

- 2 : pétiole de cette feuille ;

- 3 : nœuds, soulignés par les traces laissées par les stipules ;

- 3 : entrenœud ;

- 5 : bourgeons axillaires ;

- 6 : apex de la tige en croissance, dont le méristème est abrité par les stipules des feuilles en formation ;

- 7 : stipules caduques protégeant une jeune feuille en formation (qui peut ne pas se développer, mais le bourgeon axillaire subsiste) ;

- 8 : extrémité du rameau de l’année précédente ;

- 9 : figue d’été, aussi appelée « figue fleur », issue d’un bourgeon proche de l’extrémité du rameau de l’année précédente. Les figues d’automne seront issues de bourgeons axillaires naissant à l’aisselle des pétioles des jeunes feuilles de l’année.

La disposition des feuilles d’une plante se retrouve évidemment sur les bourgeons et les rameaux qui naissent à l’aisselle de leurs pétioles, mais aussi sur les inflorescences portant des fleurs en grappe, en corymbe, en capitule, en ombelle, etc. (figure 153).

Les écailles des cônes des Conifères et les pièces florales des fleurs des Angiospermes sont interprétées comme d’anciennes feuilles qui, au cours de l’évolution, se sont modifiées pour permettre la reproduction sexuée telle que nous l’observons actuellement. En conséquence, on devrait retrouver la disposition des aiguilles d’un cône de Conifère sur les écailles de ce cône et la disposition des feuilles d’une Angiosperme sur les pièces florales de ses fleurs. Mais ce n’est pas toujours évident lorsqu’on les observe, car l’évolution des feuilles en écailles ou en pièces florales – qui sont habituellement peu nombreuses et qui se développent sur un axe très court – s’est faite avec de multiples modifications et simplifications. Lorsqu’elles sont suffisamment nombreuses, les écailles d’un cône sont visiblement réparties le long d’une hélice et elles forment des parastiches, alors que, chez une grande majorité des plantes à fleurs, les pièces florales sont groupées par niveaux successifs superposés, appelés verticilles (les figures 32 et 33 illustrent des exceptions).

9. Caractérisation de la phyllotaxie par un indice

9.1. L’indice de phyllotaxie

Jusqu’à la fin du xxe siècle, les différentes phyllotaxies ont été caractérisées par des indices de phyllotaxie. Sur un spécimen donné, on repère deux feuilles dont les pétioles occupent, avec la meilleure approximation possible, la même position sur la tige : vues dans l’axe de cette dernière, supposée non vrillée, les feuilles sont approximativement superposées. On compte alors le nombre A de spires qui séparent la première feuille de la seconde, puis le nombre B d’entrenœuds entre la première et la seconde. L’indice de phyllotaxie est le rapport A/B.

Pour faciliter le décompte, on peut entourer une cordelette autour de la tige, en la faisant passer sous la base de chaque pétiole (figure 28). Si par exemple les feuilles occupant approximativement une même position sur la tige sont séparées par trois spires et huit entrenœuds, alors l’indice de phyllotaxie est égal à 3/8 puisque A = 3 et B = 8.

Les indices de phyllotaxie les plus fréquemment observés sont, par ordre simultanément croissant de leurs numérateurs et dénominateurs :

1/1 ; 1/2 ; 1/3 ; 2/5 ; 3/8 ; 5/13 ; 8/21 ; 13/34; etc.

Les angles de divergence moyens associés à ces indices ont pour mesures respectives :

360° ; 180° ; 120° ; 144° ; 135° ; 138,46° ; 137,14° ; 137,65° ; etc.

Les botanistes ont remarqué depuis longtemps que, sauf pour le premier, les indices de phyllotaxie sont de la forme un/un+2, où un+2 et sont des termes de la suite de Fibonacci. Nous savons (tableau 3) que, lorsque n augmente, les angles de divergence associés se rapprochent progressivement de l’angle d’or, alternativement par valeurs supérieures et par valeurs inférieures.

9.2. Quelques exemples

Quels indices de phyllotaxie pouvons-nous attribuer au Raisin d’Amérique et à l’Aloé perfolié ? Pour le spécimen de Raisin d’Amérique (figures 23 et 24), la meilleure superposition de feuilles est obtenue pour les feuilles 6 et 11 ; on dénombre cinq entrenœuds pour deux spires : l’indice de phyllotaxie est égal à 2/5. Pour le spécimen d’Aloé perfolié (figure 25), la meilleure superposition de feuilles est obtenue pour les feuilles 3 et 11 ; on dénombre huit entrenœuds pour trois spires : l’indice de phyllotaxie est égal à 3/8. Dans ces deux cas, l’écart entre l’angle d’or et l’angle de divergence est moindre lorsqu’on fait une observation directe que lorsqu’on considère l’angle théorique associé à l’indice de phyllotaxie.

Considérons maintenant un même rejet d’Arbousier, photographié dans le jardin de l’auteur. La figure 27 montre le rejet fin 2018 et la figure 28 montre la jeune pousse qui l’a prolongé au cours du printemps 2019. Ces deux observations montrent que, sur un même spécimen, l’indice de phyllotaxie peut varier d’une année à l’autre, qu’il dépend de l’appréciation d’un alignement (lequel n’est a priori jamais parfait) et, au moins sur l’exemple étudié, du stade de développement et de la vigueur de la pousse considérée.

Sur la figure 27, les pétioles des feuilles numérotées 0 et 8 sont approximativement alignés ; on compte huit entrenœuds pour trois spires, on peut attribuer au rejet un indice de phyllotaxie égal à 3/8. Sur la figure 28, les pétioles des feuilles numérotées 0 et 13 sont approximativement alignés ; on compte treize entrenœuds pour cinq spires (un fil rouge a été enroulé autour de la tige, à la base des pétioles, pour matérialiser ces spires), on peut maintenant attribuer au rejet un indice de phyllotaxie égal à 5/13.

Est-il exceptionnel de pouvoir donner deux indices de phyllotaxie différents à un même spécimen ? Non, nous en verrons d’autres exemples plus loin. C’est pourquoi une autre approche, présentée dans les pages suivantes, est actuellement privilégiée.

10. Caractérisation de la phyllotaxie par le nombre de feuilles par nœud et par l’angle de divergence

Les différentes phyllotaxies sont actuellement décrites et classées en fonction du nombre de feuilles par nœud et de l’angle de divergence entre feuilles consécutives, ou groupées sur un même nœud. Cette caractérisation simplifie et harmonise la notion d’indice de phyllotaxie.

10.1. Phyllotaxies alternes : une seule feuille par nœud

Les feuilles sont alternes, les entrenœuds sont régulièrement espacés.

10.1.1 Phyllotaxie alterne spiralée standard : l’angle moyen de divergence est l’angle d’or, de mesure approchée 137,5°

Les feuilles sur la tige ou les fleurs dans une inflorescence s’enroulent en hélice autour de la tige. Elles ne forment pas d’orthostiches (alignements radiaux) mais peuvent former des parastiches (alignements sur des spirales ou des hélices) lorsqu’elles sont nombreuses et serrées. Cette phyllotaxie, majoritaire chez les plantes à fleurs, est illustrée par la figure 29 et modélisée sur les figures 75_1 à 75_13. La figure 30 illustre la phyllotaxie alterne spiralée standard des inflorescences en grappes ; des parastiches sont visibles sur les fleurs non écloses.

Attention aux apparences ! La figure 31 illustre la phyllotaxie alterne spiralée standard du Sapin pectiné (Abies alba). Les aiguilles portées par les jeunes rameaux ont des limbes disposés en double peigne, mais leurs pétioles sont insérés en hélice, puis vrillés à leur base, optimisant l’exposition de chaque limbe à la lumière. Chez Abies nordmanniana, les limbes sont disposés en brosse unilatérale ; chez Abies pinsapo, ils sont entièrement disposés en écouvillons spiralés, comme leurs pétioles.

Au lieu d’être toutes disposées en verticilles superposés, comme chez la plupart des autres plantes à fleurs, les pièces florales de certaines Magnoliacées et Ranunculacées ont conservé un caractère ancestral : leur phyllotaxie est alterne spiralée standard. Au moins les étamines et les carpelles d’Adonis annua et de Ranunculus kuepferi (figure 32), et de Ranunculus aconitifolius (figure 33, à gauche) sont disposés sur un réceptacle plus ou moins conique ou en pain de sucre. Noter les parastiches, bien visibles sur les étamines de Ranunculus aconitifolius. De nombreuses Ranunculacées ont des pétales (ou des tépales) en nombre variable et plus ou moins visiblement disposés sur une hélice à pas très court, comme les pales d’une turbine : le bord de chaque pétale recouvre partiellement le pétale suivant. La plupart des autres renoncules ont des fleurs à cinq pétales verticillés, dont les bords ne se chevauchent pas.

Toutes les pièces florales de Magnolia grandiflora (figure 33, à droite) sont disposées en hélices serrées sur le haut du pédicelle.

10.1.2 Autres phyllotaxies alternes spiralées : l’angle moyen de divergence n’est pas l’angle d’or

Les feuilles s’enroulent en hélice autour de la tige en formant un ou plusieurs alignements radiaux, appelés orthostiches.

10.1.2a Phyllotaxie alterne monostique

Les feuilles se répartissent unilatéralement sur une seule orthostiche (figure 34). L’angle de divergence mesure en moyenne 360°. Cette phyllotaxie, rarement observée, est modélisée sur la figure 89.

10.1.2b Phyllotaxie alterne distique

Les feuilles se répartissent, de part et d’autre de la tige, sur deux orthostiches (figures 35 à 38). L’angle de divergence mesure en moyenne 180°. Cette phyllotaxie, modélisée sur la figure 90, est fréquente chez les Monocotylédones, plus rare chez les Dicotylédones (tilleul, orme, vigne, etc.).

10.1.2c Phyllotaxie alterne tristique

Les feuilles sont réparties sur trois orthostiches disposées en étoile autour de la tige (figure 39). L’angle de divergence mesure en moyenne 120°. Cette phyllotaxie, habituelle chez les Cypéracées, est modélisée sur la figure 91.

10.1.2d Phyllotaxie alterne pentastique

Les feuilles se répartissent sur cinq orthostiches disposées en étoile autour de l’axe de la tige, décalées (de proche en proche) de 72° ; l’angle de divergence mesure en moyenne 144°. Cette très rare phyllotaxie, modélisée sur la figure 92, s’observe sur Aloe juvenna (figure 40). Elle est exceptionnellement observée sur certains spécimens dont la phyllotaxie est habituellement alterne spiralée standard, tel Sonchus asper, non illustré.

10.1.2e Phyllotaxie alterne octostique

Les feuilles se répartissent sur huit orthostiches disposées en étoile autour de l’axe de la tige, opposées deux par deux dans quatre plans faisant entre eux des angles de 45° ; l’angle de divergence mesure en moyenne 135°. Cette phyllotaxie exceptionnelle s’observe sur Euphorbia obesa (figure 41, à gauche), mais aussi sur Astrophytum asterias (non illustré). Bel exemple de convergence évolutive entre une Euphorbiacée sud-africaine et une Cactacée américaine ! Cette phyllotaxie est modélisée sur la figure 94.

10.2. Phyllotaxies opposées : deux feuilles par nœud

Dans chaque paire de feuilles opposées, l’angle de divergence mesure en moyenne 180°. Un entrenœud court alterne avec un entrenœud long.

10.2.1 Phyllotaxie opposée distique

Les paires de feuilles sont toutes dans un même plan passant par l’axe de la tige (figure 42). Cette phyllotaxie est modélisée sur la figure 96.

10.2.2 Phyllotaxie opposée décussée

Chaque paire de feuilles est décalée de 90° par rapport à la paire précédente. Vues dans l’axe de la tige, les feuilles sont disposées sur quatre rangées en croix, opposées deux par deux dans deux plans perpendiculaires (figure 43). Cette phyllotaxie est modélisée sur la figure 97.

Les feuilles de Salix purpurea sont habituellement opposées décussées (figure 45, à droite) mais cette espèce porte souvent des paires de feuilles subopposées (figure 45, à gauche). Dans une même paire de feuilles subopposées, l’entrenœud est court, alors que, dans une même paire de feuilles opposées, l’entrenœud est nul.

La figure 46 illustre la phyllotaxie opposée décussée sur les pièces florales du Coquelicot.

10.2.3 Phyllotaxie opposée multijuguée

Vue dans l’axe de la tige, chaque paire de feuilles est décalée, par rapport à la précédente, d’un angle moyen de 68,75°, moitié de l’angle d’or (figures 47 et 48). Cette phyllotaxie est modélisée sur la figure 98.

10.3. Phyllotaxies verticillées : au moins trois feuilles par nœud

Dans chaque verticille, l’angle de divergence est un diviseur entier de 360°. Au moins deux entrenœuds très courts ou nuls alternent avec un entrenœud long.

Les phyllotaxies verticillées s’observent surtout sur les pièces florales, pour lesquelles les alignements radiaux concernent peu de verticilles. On ne les rencontre jamais sur un capitule, car elles ne permettraient pas aux fleurons d’occuper l’espace disponible de manière optimale.

10.3.1 Verticilles de trois feuilles : phyllotaxie verticillée tristique

Dans chaque verticille, les feuilles sont groupées par trois, avec un angle de divergence moyen de 120° ; deux verticilles consécutifs sont décalés de 60° (figures 49 et 50). Cette phyllotaxie est modélisée sur la figure 99.

Phyllotaxie verticillée tristique des pièces florales des Monocotylédones

Chez les Monocotylédones, les fleurs sont habituellement trimères (figure 51). Chaque fleur présente alors deux verticilles superposés, séparés par un entrenœud très court ou nul : un verticille de trois sépales, un autre de trois pétales (soit au total six tépales lorsque les sépales et les pétales sont fortement semblables), un verticille de trois ou six étamines et un ovaire à trois ou six loges.

Le verticille des pétales et celui des sépales sont très rapprochés, décalés l’un par rapport à l’autre de 60°. Sépales et pétales peuvent être de même taille, mais les sépales sont souvent un peu plus grands que les pétales (figure 51, à droite).

10.3.2 Verticilles de quatre feuilles : phyllotaxie ventriculée, ou verticillée tétrastique

Dans chaque verticille, les feuilles sont groupées par quatre, avec un angle de divergence moyen de 90° ; deux verticilles consécutifs sont décalés, l’un par rapport à l’autre, de 45°. Cette phyllotaxie peu fréquente est modélisée sur la figure 100.

Rare sur les feuilles, la phyllotaxie ventriculée s’observe sur les pièces florales des fleurs tétramères des Brassicacées, de certaines Onagracées, de la Parisette à quatre feuilles.

- Chez les Brassicacées (figure 55), les fleurs portent quatre sépales et quatre pétales en croix, d’où leur ancien nom de Crucifères.

- Chez les Onagracées, par exemple chez Epilobium dodonaei fleischeri (figure 56 à gauche), les fleurs présentent le plus souvent quatre sépales et quatre pétales (décalés de 45° par rapport aux sépales), huit étamines, quatre stigmates en croix, une capsule qui s’ouvre par quatre valves. Mais Circaea lutetiana (figure 56 à droite) a seulement deux sépales, deux pétales (profondément échancrés) et deux étamines. Les Ludwigia (non illustrés) peuvent avoir, selon les espèces, de quatre à six sépales, et de zéro à six pétales.

- Chez Paris quadrifolia (figure 57), toutes les bractées et les pièces florales sont vertes, à l’exception de l’ovaire, qui est noir. Au-dessus des quatre grandes bractées foliacées, la fleur présente quatre sépales lancéolés, quatre pétales filiformes, huit étamines, un ovaire puis une capsule à quatre stigmates et quatre loges. Mais l’auteur a aussi photographié, une seule fois, une parisette « à cinq feuilles » (non représentée).

10.3.3 Verticilles de cinq feuilles : phyllotaxie verticillée pentastique

Dans chaque verticille, les feuilles (ou les pièces florales) sont groupées par cinq, avec un angle de divergence moyen de 72° ; deux verticilles consécutifs sont décalés, l’un par rapport à l’autre, de 36°. Cette phyllotaxie est modélisée sur la figure 101. Elle s’observe chez certains Myriophylles (Myriophyllum verticillatum, M. aquaticum, espèces non représentées), dont les feuilles peuvent aussi, sur une même tige, être verticillées par quatre ou par six. Elle s’observe aussi chez Erica vagans, dont les feuilles peuvent aussi être verticillées par quatre.

La phyllotaxie verticillée pentastique s’observe bien plus fréquemment sur les pièces florales des nombreuses Dicotylédones dont les fleurs sont pentamères. Le plus souvent, ces fleurs ont cinq sépales, cinq pétales, cinq ou dix étamines, avec présence éventuelle de cinq nectaires bien développés (figures 58 et 59).

10.3.4 Verticilles de six feuilles : phyllotaxie verticillée hexastique

Dans chaque verticille, les feuilles sont groupées par six, avec un angle de divergence moyen de 60° ; deux verticilles consécutifs sont habituellement décalés, l’un par rapport à l’autre, de 30° (figure 60). Cette rare phyllotaxie est modélisée sur la figure 102.

11. Variabilité de la phyllotaxie

Les changements de phyllotaxie déjà signalés chez le Laurier-rose (figure 50) et chez l’Orpin pourpier (figures 52 et 53) ne sont pas exceptionnels. La phyllotaxie d’une espèce n’est pas toujours constante, aussi bien sur un même spécimen que sur deux spécimens différents. Elle dépend de la vigueur de la tige (et de ses rameaux) au cours de la croissance.

La figure 61 montre deux rameaux voisins d’un même spécimen d’Olea europaea, dont la phyllotaxie est normalement opposée décussée, mais qui peut très exceptionnellement être verticillée tristique.

La figure 62 montre plusieurs rameaux d’un même spécimen de Punica granatum, dont la phyllotaxie est normalement opposée décussée. Exceptionnellement et sur certains rameaux, elle peut être alterne spiralée ou verticillée tristique.

La figure 63 montre un pied de la méditerranéenne Veronica cymbalaria. La tige porte à sa base une à trois paires de feuilles opposées, à l’aisselle desquelles naissent des rameaux – eux-mêmes ramifiés – qui s’entremêlent, chacun portant habituellement une seule paire de feuilles opposées. Au-dessus de ces feuilles opposées, les prolongements de la tige et des rameaux sont des inflorescences, dont les « feuilles » (en réalité des bractées foliacées en tous points semblables à des feuilles) sont alternes, avec des entrenœuds de longueurs variables, certaines subopposées, sinon alternes. Les fleurs sont solitaires, longuement pédicellées. Les corolles, d’un blanc pur, se détachent facilement et tombent au sol (points blancs sur la photo).

La figure 64 montre les rameaux d’une branche de Diopyros lotus photographiés dans le jardin de l’auteur : d’alterne spiralée à la base, la phyllotaxie devient rapidement alterne distique.

Les figures 65 et 66 montrent la phyllotaxie particulière d’un Eucalyptus, probablement Eucalyptus globulus du fait que l’écorce des rejets plus âgés se détache en bandes longitudinales restant longtemps en partie attachées au tronc (figure 65, à droite). Les jeunes rejets, habituellement dressés, ont une phyllotaxie très majoritairement opposée distique. Cependant, sur le rejet de la figure 65 à gauche, et au milieu de cinq paires de feuilles opposées distiques, on observe une paire de feuilles opposées décussées (flèche blanche). Toutes les feuilles des autres jeunes rejets voisins sont opposées distiques. Les rameaux portés par des branches âgées (figure 66) sont pour la plupart horizontaux ou pendants, et leur phyllotaxie est habituellement alterne distique, avec passage occasionnel à une phyllotaxie alterne monostique.

Chez Diospyros lotus et chez l’Eucalyptus commun, les rameaux portés par de jeunes tiges (ou par des rameaux en début de croissance) sont dressés, alors que les rameaux portés par des branches âgées sont pendants ou le deviennent en cours de croissance. La phyllotaxie de ces rameaux semble liée à leur orientation au cours de leur croissance.

La figure 67 montre deux pieds de Lilium martagon, photographiés dans le même secteur du Parc national de la Vanoise. Sur l’un, les feuilles sont verticillées par cinq à neuf, alors que sur l’autre elles sont alternes spiralées et disposées en hélice irrégulière.

Des variations de phyllotaxie s’observent parfois sur les pièces florales de deux fleurs voisines portées par un même spécimen (figure 68).

Ces exemples n’ont rien d’exceptionnel : parmi les espèces illustrées sur les figures 26 à 68, plus de quarante ont été photographiées dans le jardin de l’auteur ou à moins de vingt kilomètres de son domicile et, parmi celles-ci, au moins une dizaine d’entre elles a présenté des variations de phyllotaxie. D’autres phyllotaxies plus rares peuvent être observées (Bell & Bryan, 1991 ; Rowe-Pirra, 2019), etc.

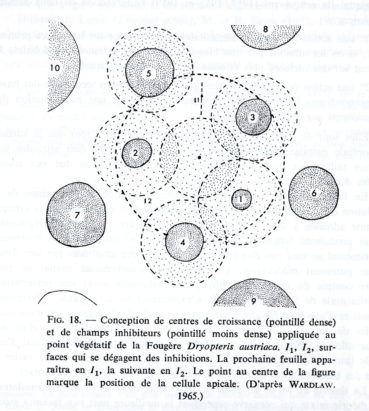

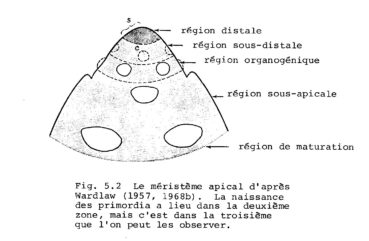

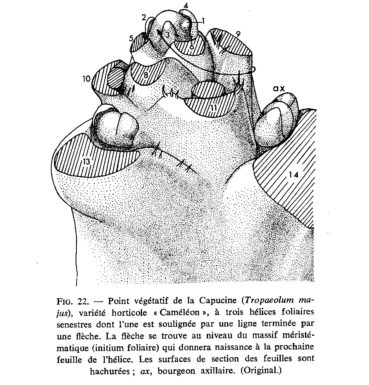

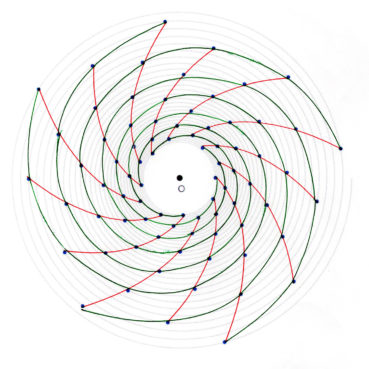

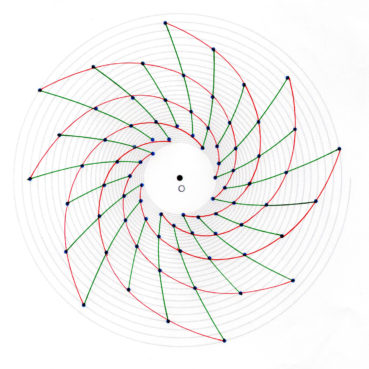

12. Croissance des végétaux et phyllotaxie

12.1. Le développement des êtres vivants

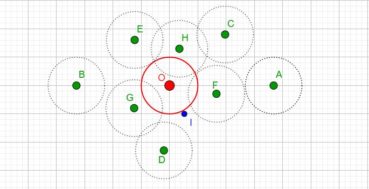

Une citation extraite du livre Tous entrelacés ! par Éric Bapteste (2018) éclairera ce qui suit : « Ce qui différencie une drosophile d’un renard, un papillon d’un lion, un ver d’une baleine, un singe d’un homme, ce ne sont pas leurs gènes, mais l’ordre, le moment et le tissu dans lequel ces gènes sont déployés, sous l’influence des molécules régulatrices ».