Sciences naturelles = sciences humaines ? Rééquilibrer les sciences naturelles

Title

Natural sciences = human sciences? Rebalancing the natural sciences

Résumé

Nous militons pour le retour en grâce des sciences naturelles, menacées par l’irruption de concepts et méthodes issus des sciences formelles, en particulier des sciences du nombre. Nous cherchons alors à mettre en évidence leur originalité à travers l’exemple de l’écologie, de la botanique et de la phytosociologie, en soulignant quelques-uns de ses aspects épistémologiques : la préoccupation pour la forme (une morphologie), la part d’imaginaire et d’interprétation (une herméneutique), l’importance du rôle de l’observateur (une mésologie) et l’importance de conclure par l’analyse des phénomènes en jeu (une physique). Cette démarche nécessite de bien délimiter le champ d’action des sciences naturelles, de repérer les éléments qui les menacent (et au besoin de les réduire), de comprendre pourquoi ils les menacent et de revendiquer la part non numérique et donc mal « numérisable » de leur matière. En un mot, nous supposons qu’une partie des sciences naturelles relève également de la méthodologie des sciences humaines et nous plaidons pour un retour à l’équilibre.

Abstract

We are campaigning for a return to grace for the natural sciences, threatened by the irruption of concepts and methods of the formal sciences, in particular sciences of numbers. We then seek to highlight its originality, through the examples of ecology, botany and phytosociology, by underlining some of its epistemological aspects: the preoccupation with form (morphology), the share of imagination and interpretation (hermeneutics), the importance of the role of the observer (mesology) and the importance of concluding by analysing the phenomena involved (physics). This approach requires to clearly delimit the field of action of the natural sciences, to identify the elements that threaten them (and if necessary to reduce them), to understand why they threaten them, and to claim the non-numerical and therefore poorly ‘digitizable’ part of their matter. In a word, we assume that a part of the natural sciences is also part of the methodology of the humanities, and we plead for a return to balance.

1. Introduction

Jamais les questions concernant la « nature » n’ont reçu un tel écho médiatique : développement durable, biodiversité, réchauffement climatique et catastrophes en tous genres occupent une part importante du monde contemporain. Les sciences de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, dévoilant les mystères de l’univers comme ceux de l’ADN, suscitent l’attention des penseurs comme des polémistes, des élus comme des techniciens, du grand public, de tout un chacun en somme. Dans le même temps, la dynamique des sciences du nombre ou de l’information, rendue possible par les progrès de l’informatique et la généralisation de ses supports (machines, logiciels) et canaux (réseaux sociaux), transporte et supporte cette diffusion.

En parallèle, à une échelle intermédiaire, hors de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, force est de constater un certain désintérêt pour les sciences naturelles, la fin de l’apprentissage en zoologie ou en botanique, ou leur cantonnement à la marge de certaines formations, la baisse des crédits, etc. L’éducation à l’environnement, pourtant sollicitée par tous, devient, pour ses praticiens, de plus en plus difficile à promouvoir dans un contexte de crise financière et de société à risque. Tout se passe comme si, dans l’imaginaire scientifique collectif, ces disciplines étaient passées de mode. Un article récent (Crisci et al., 2020) dresse un sombre tableau de la situation : naturalistes incapables de reconnaître des espèces banales, déclin du nombre d’étudiants, fermetures de cursus et de formations, dégradation des collections, dans le monde entier, deviennent la règle. Les auteurs pointent trois principales causes, précisément celles dont nous parlons ci-après : le réductionnisme effréné qui conduit à une spécialisation devenue incompatible avec une espèce de culture générale scientifique (notamment naturelle), la généralisation de la logique de marché à tous les niveaux de la recherche (des crédits alloués à la recherche à la confiscation du savoir par les éditeurs privés), la méfiance ou, pire, le dédain pour les questions strictement linguistiques au cœur des sciences.

Une petite musique tourne, qui souligne le caractère obsolète du naturalisme, de ses méthodes, comme de son objet, comme si à ce niveau tout était découvert. Or, rien n’est plus faux puisque de nouvelles espèces et de nouvelles biocénoses sont constamment décrites (cent nouvelles espèces sont décrites chaque année en France métropolitaine ; INPN, 2019).

Dans ce contexte, il nous a paru utile de revenir sur la singularité des sciences naturelles, de leur nature ou de leur essence ; nous nous appuierons en particulier sur la zoologie, la botanique et la cénologie, branche de la biologie et de l’écologie qui s’intéresse aux cénoses ou communautés écologiques, et dont nous sommes tous deux praticiens : phytosociologie (communautés de plantes ou végétations) et zoocénologie (communautés d’animaux).

2. Cadre épistémologique

2.1 Déduction et induction

Si on appelle science un ensemble de connaissances sur des phénomènes obtenues par le biais d’une méthode, les sciences naturelles, qui s’appliquent aux phénomènes de la nature, se distinguent par leur objet d’une part des sciences humaines, d’autre part des sciences formelles.

D’après Blay et al. (2012), il est possible de distinguer trois catégories de sciences, selon qu’elles sont fondées « soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux, ou encore sur l’analyse des sociétés et des faits humains », c’est-à-dire des sciences formelles, des sciences expérimentales et des sciences humaines. La conséquence de cette catégorisation est que les sciences de la nature, qui par leur objet ne sont ni des sciences formelles ni des sciences humaines, ne peuvent qu’être des sciences expérimentales. Or une partie des sciences naturelles, celles qui nous intéressent au premier chef, basées sur la diagnose et la taxinomie, celles qu’on regroupait jadis sous le terme d’« histoire naturelle », ne procèdent pas selon une approche hypothético-déductive, mais en partant de l’analyse des faits, à la manière des sciences humaines. Faut-il alors en conclure que, de par leur méthode au moins, les sciences naturelles relèvent des sciences humaines ? Peut-être. Autrement dit, dans cette définition récente, l’histoire naturelle a-t-elle été oubliée ?

Rappelons quelques types classiques de raisonnement (que l’on trouve par exemple dans des manuels pédagogiques à l’usage des professeurs des écoles) : la pensée empirique ou expérimentale, positive, fondée sur l’expérience, la pensée dialectique fondée sur la pensée abstraite « pure », la pensée créatrice, fondée sur l’expression artistique, la pensée magique, etc. Sans doute existe-t-il d’autres types de pensée, peut-être y a-t-il des subdivisions[1] ; comme nous considérons ici le premier cas, celui de la pensée expérimentale, nous ne nous appesantissons pas sur les autres. Dans ce premier cas, une autre dichotomie intervient, concernant cette fois la méthode mise en œuvre :

- l’induction est un genre de raisonnement qui se propose de chercher des lois générales à partir de l’observation de faits particuliers, sur une base statistique. L’induction procède par accumulation de cas particuliers d’individus, dont l’association dans une catégorie donnée crée un archétype. Les caractéristiques de celui-ci sont la combinaison des points communs des individus amalgamés. Le structuralisme par exemple est un processus inductif[2];

- la déduction est une opération par laquelle on établit, au moyen de prémisses, une conclusion qui en est la conséquence nécessaire, en vertu de règles d’inférence logique. La méthode hypothético-déductive consiste à tester la validité d’une hypothèse en reproduisant un phénomène (souvent en laboratoire) et en faisant varier un paramètre. Le paramètre que l’on fait varier est impliqué dans l’hypothèse. Le résultat de l’expérience valide ou non l’hypothèse.

En somme, la méthode inductive donne à voir la réalité, ou un pan de la réalité, en généralisant des cas individuels rassemblés en catégories. Au contraire, la méthode déductive se demande « que se passe-t-il si… ? ». Par exemple, pour répondre à la question : « les fougères se développent-elles plus volontiers dans des atmosphères humides ? », la démarche inductive avancera que les végétations des parois à fougères (qui entrent dans la catégorie phytosociologique des Asplenietea trichomanis) se développent toujours dans des atmosphères plus humides que les végétations des parois sans fougères (la catégorie phytosociologique des Parietarietea judaicae), tandis que la démarche déductive proposera un protocole scientifique où des fougères seront placées dans des atmosphères humides et d’autres dans des atmosphères sèches, pour vérifier leurs différentes réactions à l’environnement.

La démarche déductive se pense empreinte de la plus grande objectivité, puisqu’une fois le dispositif expérimental mis en place l’information émanerait « naturellement » de l’objet étudié, information qu’il s’agirait simplement de collecter. Au contraire, la démarche inductive admet une plus grande part de subjectivité, puisque l’information collectée est fonction du lieu où l’observateur pose son regard. Le rôle de l’observateur est déterminant : la réalité envisagée est donc fonction d’un point de vue singulier.

Cela peut paraître une évidence, mais les sciences du vivant, plus que toutes autres, sont plus réfractaires à la pure objectivité, notamment parce qu’il s’agit d’une approche qui peut apparaître à la fois déductive (il y a bien un dehors que l’on va traiter…) et inductive (… à notre échelle). Cette indécidabilité vient probablement du fait que l’objet des sciences naturelles est le vivant, que le vivant est dynamique et que, en pratique, il est quasiment impossible à définir (en tout cas aucune définition n’existe dans l’histoire des sciences qui considère la vie en tant que telle ; Pichot, 1992). Comme de surcroît le chercheur est également un humain et donc un être vivant, il est en quelque sorte juge et partie.

Et d’ailleurs, en tant que vivant, l’homme n’échappe pas à la loi générale des vivants. Le milieu propre de l’homme c’est le monde de sa perception, c’est-à-dire le champ de son expérience pragmatique où ses actions, orientées et réglées par les valeurs immanentes aux tendances, découpent des objets qualifiés, les situent les uns par rapport aux autres et tous par rapport à lui. En sorte que l’environnement auquel il est censé réagir se trouve originellement centré sur lui et par lui. (Canguilhem, 1965 : 191).

2.2 L’abduction

Ces dichotomies entre types de pensée et types de méthodes sont arbitraires et manichéennes et, en réalité, il n’y a pas de recouvrement strict entre les objets de ces sciences, leurs démarches, leur niveau d’abstraction et leur volonté d’objectivité. Les sciences humaines peuvent tout à fait manipuler des entités abstraites, tandis que certaines lois mathématiques s’appliquent fort bien aux mécanismes biologiques. Pourtant, le fait est que les scientifiques des différentes disciplines ont des pratiques assez polarisées sur ces axes, même si ces polarisations sont pratiquement et proprement incalculables.

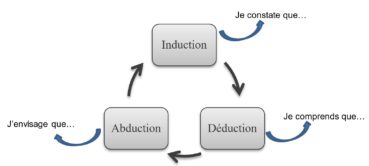

Cependant, induction et déduction ne s’opposent pas, mais s’enchaînent, c’est-à-dire se succèdent dans une relation systémique. Elles s’associent à une troisième méthode, qui est l’abduction. Certains logiciens (Peirce, Mirowski…) ont ainsi proposé que l’abduction, qui est la formulation d’une hypothèse sans assurance de réussite, s’associe à l’induction et à la déduction dans la résolution d’une hypothèse. De fait, l’hypothèse se voit teintée de subjectivité (elle est mobilisée grâce à une part d’intuition et de créativité) qui sera par la suite mise à l’épreuve des faits. La méthode de recherche peut alors être modélisée selon l’enchaînement ‘abduction > induction > déduction’. Dans l’exemple précédent, l’abduction est la démarche qui amène à formuler la question « les fougères se développent-elles plus volontiers dans des atmosphères humides ? ». Cette relation est ici présentée selon un ordre donnant la primauté à l’abduction mais les trois démarches ont une relation circulaire qui peut s’aborder selon les trois points d’entrée (figure 1).

2.3 La science pense-t-elle ?

L’abduction relève de l’imagination, en cela qu’elle procède d’une formulation du type « en fonction des données dont je dispose, j’envisage que… ». Cette étape de la formulation de la question scientifique est d’ordinaire passée sous silence, tout simplement parce qu’elle est gênante : à cet instant, le scientifique fait preuve de créativité, de poésie au sens étymologique (poiêsis : création). Et la pertinence de sa question sera fonction de son expérience aussi intellectuelle que sensible. Une démarche aussi subjective peut-elle être sérieuse ? On connaît la teneur du positivisme d’Auguste Comte et sa célèbre formule : « l’imagination ne doit jouer qu’un rôle absolument subalterne, toujours aux ordres de l’observation, comme dans les autres sciences ». C’est précisément ce genre d’opinion que nous souhaiterions voir disparaître dans l’esprit des scientifiques.

Concernant les choses de la nature, en effet, ce rationalisme cartésien rigide, qui a longtemps œuvré, n’est à notre avis pas tout à fait mort. Pire : il revient, de manière subreptice, sous la forme d’une idéologie qui se dissimule derrière des méthodes et techniques, elles-mêmes en quelque sorte « décérébrées », rendues absolument objectives grâce à l’usage des mathématiques. Si « je pense donc je suis », on peut alors se demander quel effet peut produire l’exclusion du sujet que croit « incarner » la seule science positive (au prétexte d’une neutre et idéale objectivité). Doit-on en conclure que la science ne pense pas ? Que la science ne pense plus ?

Nous nous heurtons à un double paradoxe, qui trouve son fondement dans l’histoire de la science. Descartes avait placé le sujet au cœur de la pensée rationnelle[3]. Quelques décennies plus tard, comme achevant le processus commencé à la Renaissance, l’âge des Lumières cherche à affranchir les données humaines de toute transcendance, réaffirmant par-là la place centrale du sujet humain. C’est le mot de Diderot : « L’homme est le terme unique d’où il faut partir et auquel il faut tout ramener ». Ce faisant, on constate que l’humanisme, en quelque sorte, se double d’un inévitable anthropocentrisme.

Mais, dans le même temps, cette liberté donnée à la science réduit inexorablement la place centrale de l’homme à la portion congrue, aussi bien dans l’univers que donc dans la nature. Parmi de multiples conséquences d’une telle opération (Freud allant jusqu’à se comparer à Kant et Copernic comme « révolutionnaire » désengageant la primauté du sujet pensant), l’une d’entre elles est méthodologique : puisque la méthode cartésienne était d’analyser le tout par ses parties, la prise en compte holistique du tout comme un tout, avec ses synergies, est négligée, sinon mal-vue. Ce découpage n’a pas manqué de retentir sur l’organisation moderne de la science, fragmentée en une myriade de disciplines sourdes l’une à l’autre.

Ainsi les fondements holistes de l’écologie (ceux de Frederic Clements, avec le biome pensé comme superorganisme, ou ceux de Karl Friedrichs qui sont tout aussi organicistes ; cf. Jax, 1998) sont-ils, peu à peu, abandonnés et, par un effet propre au développement des outils et techniques, l’écologie se concentre aujourd’hui essentiellement sur l’évaluation statistique et la mesure des « pertes et gains » d’un modèle écosystémique considéré à la manière d’une machine (Vincent, 2021a). Pire : la biologie en général se désintéresse des êtres vivants en tant que tel et l’écologie, héritière des sciences naturelles, qui est justement transversale, est jugée comme vague et généraliste, quand la génétique ou la biologie cellulaire et moléculaire sont considérées comme des disciplines de pointe. Cette hiérarchie, et la conviction que toutes les espèces/habitats sont décrits, ont rejeté le naturalisme hors de l’université. Le naturalisme s’est affirmé dans le vaste mouvement d’émancipation de l’homme par la science, à la Renaissance (notamment grâce à l’invention du macroscope et du microscope), en vérité quand l’homme s’est affirmé en tant qu’homme, c’est-à-dire en tant qu’« être relatif ». Tout concourt à penser qu’il ne saurait exister une nature sans homme… Mais c’est précisément parce que l’homme est un être relatif (et accessoirement qu’il est doué de pensée et de langage) que peut naître une idée, éminemment humaine, comme celles de « milieu », d’« environnement » et même… de « nature ».

Ce sont les caractères fondamentaux de l’être humain, les sens « augmentés » de la raison et de faculté symbolique (mémoire/imagination), par le truchement du langage, qui lui confèrent cette posture de médiateur entre le réel et tout discours fait sur lui (ceci est valable pour les sciences naturelles, mais en réalité pour tout discours sur le dehors, par quelque méthode ou théorie que ce soit).

Simplement, depuis plusieurs décennies et l’apparition des modèles notamment informatiques et cybernétiques de traitement de l’information, toute approche « sensible » du dehors semble être devenue suspecte. Le rôle même de l’être humain lui vaut l’appellation d’anthropocène, pour ce qu’il serait plus juste d’appeler simplement capitalisme (d’où la proposition de certains de parler plutôt de capitalocène ; d’ailleurs ne pourrait-on pas voir une dimension anthropocentrée dans l’anthropocène ?).

Mais il faut alors se demander, d’un point de vue philosophique, si l’origine de la science ne relève pas mieux son sens que les prétentions de quelques savants […] Car il faudrait admettre cette absurdité que la réalité contient d’avance la science de la réalité comme une partie d’elle-même. Et l’on pourrait alors se demander à quel besoin de la réalité pourrait bien correspondre l’ambition d’une détermination scientifique de cette même réalité. (Canguilhem, loc.cit.)

Nous affirmons que le monde sans homme, pas plus d’ailleurs que l’homme sans monde, est une aporie. Et pour approcher le monde, les sciences naturelles, par leur position médiane, ont le mérite d’inclure l’homme, d’assumer clairement et sereinement sa position immanente, en particulier dans l’époque troublée de la crise écologique. C’est d’ailleurs le socle de l’une des propositions les plus originales et stimulantes de ces dernières années (malheureusement souvent méconnue des écologues), la mésologie telle que formulée par Augustin Berque, se fondant sur les travaux de Tetsurō Watsuji (1935), lui-même combinant certaines avancées de Jakob von Uexküll (1909) et celle de Martin Heidegger (1930).

3. Qu’entendre par « sciences naturelles » ?

3.1 Le naturaliste et le naturalisme

Dans l’imaginaire collectif contemporain, le naturaliste est un homme de terrain : plus ou moins amateur, plus ou moins poète, pas spécialement savant ou technicien – alors qu’il est le cœur même de la compréhension du vivant –, en bref un doux rêveur muni d’un marteau et de gouaches, d’une loupe et d’un carnet vierge, le tout dans une besace avec un quignon de pain et un morceau de fromage ; tout au mieux, un passionné, un amateur éclairé, voire un collectionneur, un adepte des cabinets de curiosité ou un monsieur barbu à l’aise en latin…

En histoire naturelle comme en médecine, les généralistes, avec leur vision d’ensemble, c’est-à-dire les naturalistes, sont aussi indispensables que les spécialistes, avec leur capacité d’expertise chacun dans son domaine. (Terrasson, 1998)

Dans La peur de la nature, François Terrasson s’oppose avec virulence à certaines pratiques de la protection de la nature et s’en prend beaucoup aux naturalistes. Si ses attaques ne sont pas du tout infondées (nous parlons en connaissance de cause), dans le même temps, hélas, elles induisent une image négative du naturaliste, l’assimilant à une espèce de généraliste, non spécialiste et donc non expert : peu technique, peu précis, peu sérieux. Le manque de technique et de méthode, le manque de rigueur conceptuelle sont des tares, c’est certain, mais elles ne sont pas l’apanage du généralisme ! Le généralisme, en tant que tel, n’échappe pas à la règle : il y a un généralisme qui traduit une impuissance, voire une incompétence ; il y a un généralisme conceptuellement cohérent et pertinent, celui qui réunit une quantité de savoirs, celui que l’on peut mettre en œuvre par ou au service d’une approche holistique ou perspectiviste. On note au passage que bien des naturalistes sont des spécialistes dans leurs domaines, d’ailleurs, parfois très retors ou épineux, lorsqu’on se passionne par exemple pour des collemboles, des fétuques ou, pourquoi pas, des bactéries. Il n’empêche : dans ces savoirs-là il faut là aussi observer/décrire, nommer/classer.

La distinction entre généraliste et spécialiste crée une tension, un conflit, là où jadis, au contraire, c’est la plastique de l’« honnête homme » qui était valorisée. Ce terme évolue, entre Montaigne et Descartes, en passant par le xviie siècle, pour aboutir, si l’on veut, à la notion de ‘philosophe’ du siècle des Lumières. On connaît l’interpénétration des savoirs à cette époque. On est d’accord avec Diderot :

Et je dis : heureux le géomètre, en qui une étude consommée des sciences abstraites n’aura point affaibli le goût des beaux-arts ; à qui Horace et Tacite seront aussi familiers que Newton ; qui saura découvrir les propriétés d’une courbe, et sentir les beautés d’un poète ; dont l’esprit et les ouvrages seront de tous les temps, et qui aura le mérite de toutes les académies ! Il ne se verra point tomber dans l’obscurité ; il n’aura point à craindre de survivre à sa renommée. (Diderot, 1754).

Évoquant cette triste séparation, on sent bien vite, et avec regret, qu’il s’agira de se positionner entre les sciences expérimentales et les humanités ou, pour le dire plus crûment, entre les sciences dures et les sciences molles. Notre objectif ici est de battre en brèche cette dichotomie, non seulement parce qu’elle est injustement dégradante, mais aussi parce que bien des sciences qui ne recourent pas systématiquement aux mathématiques, considérées comme science royale, peuvent également proposer des clefs de compréhension du monde ; et même aussi bien, sinon parfois mieux, que l’abstraction mathématique. Nous pensons que ceci est d’autant plus vrai pour les sciences si l’on veut hybrides, comme le sont justement la géographie ou l’écologie. Nous sommes tous deux naturalistes, aux parcours et aux centres d’intérêt très différents, mais nous partageons le goût du terrain, de l’observation, voire de la rêverie ou de la contemplation, mais nous partageons également le plaisir de la classification et de l’élaboration de systèmes. Nous n’avons pas de longues barbes grises, ne sentons pas le fromage, avons surtout la certitude que ce que nous faisons, dans nos travaux respectifs, qu’ils soient zoologiques, botaniques ou le plus souvent sur les biocénoses, possède une valeur, s’enracine dans une histoire, offre une clef de compréhension du monde. Ainsi Roger Molinier et Pierre Vignes (1971) définissent l’écologie, qu’ils renomment pour l’occasion écobiocénotique, de la manière suivante (définition que nous partageons pleinement) :

L’Ecobiocénotique résulte de la confluence de deux grands courants scientifiques […] Elle représente l’aboutissement des sciences naturelles dites « de terrain » […] elle ne saurait être dépassée un jour par une discipline plus vaste. Elle constitue une limite vers laquelle tendent asymptotiquement, volontairement ou non, tous les efforts des naturalistes qui se vouent à l’étude du milieu. (Molinier &Vignes, 1971).

3.2 Histoires naturelles

L’homme, devant l’immensité et la multiplicité des formes du réel, a eu pour ambition de décrire les choses et, parmi elles, les innombrables formes du vivant. Aristote propose une première classification, en particulier pour des animaux (Histoire des animaux), et son élève Théophraste se chargera des végétaux avec ses Recherches sur les plantes : « La première et la principale classe, celle qui comprend toutes ou presque toutes les plantes sont les arbres, les arbrisseaux, les sous-arbrisseaux et les herbes », écrit-il (faisant œuvre d’une acuité toute écologique qui rappelle à notre regard contemporain la typologie de Christen Raunkiær !). Pline l’Ancien, peu après, a cherché à élaborer un premier véritable système, une somme encyclopédique, en trente-sept volumes, entièrement conservée, intitulée Histoire naturelle, « histoire » ou plus exactement « enquête » ou « recherches » (au sens étymologique de Historia), qui débordent largement d’ailleurs la nature en tant que telle et touche aussi bien à la géographie qu’à à l’anthropologie, aux sciences qu’aux cultes.

Dès lors, les termes d’ « histoire naturelle » ou de « science naturelle » sont eux-mêmes de large acception ; jusqu’à leur réorganisation à l’époque classique, ils recouvraient une réalité plus vaste que ce qu’ils pourraient recouvrir aujourd’hui (s’ils étaient placés comme jadis au même ‘rang’ que ceux de mathématique, physique ou philosophie), puisqu’ils rassemblaient aussi bien la zoologie et la botanique (ses deux piliers si l’on veut) que la minéralogie, la géologie, mais encore la météorologie ou l’astronomie, toutes sciences qui s’intéressent finalement à tout ce qui est la manifestation du dehors.

Aristote, Théophraste ou Pline ne sont sans doute pas les premiers ‘naturalistes’ de l’histoire, mais ils confèrent aux sciences naturelles une ambition encyclopédique qui en fait aussi une espèce d’explication du monde, de cosmogonie ; deux mille ans plus tard, il ne tiendra qu’aux « honnêtes hommes » de l’après-Renaissance de reprendre le flambeau après la parenthèse préhumaniste qui avait remisé l’homme (et donc, semble-t-il, du même coup, la nature) au placard des dieux. Il n’y a pas jusqu’au Muséum national d’histoire naturelle de Paris (MNHN) qui n’indique, dans son manifeste, qu’une partie des sciences humaines appartient aux sciences de la nature[4] :

L’histoire naturelle, source de connaissances, observe et compare toutes les composantes du monde minéral, végétal, animal, ainsi que la diversité humaine dans ses dimensions biologiques et sociales. Elle a pour rôle d’identifier et de conserver tous les objets de référence constituant le grand dictionnaire de la nature.

Mais avant cela déjà, toutefois, peu à peu, le terme de science naturelle remplace le terme d’histoire naturelle, jugé peu moderne (ou peu sérieux) et si, en toute logique, les sciences naturelles devraient recouvrir à la fois les sciences de la terre, celles de la vie et celles de la matière, cette dernière s’est très vite dégagée de ce giron (au moins dans l’opinion commune) pour rejoindre les sciences formelles (la physique « brute » se prête aux modélisations mathématiques). Géologie et biologie formeraient donc le socle de cette science (et le matériau des nombreux muséums d’histoire naturelles) et seraient regroupées dans l’enseignement scolaire sous le sigle de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) depuis les programmes scolaires de 1993.

Cette dernière appellation semble claire et précise, mais l’irruption de l’écologie (une irruption lente, il est vrai) vient mettre un peu de désordre supplémentaire : les études sur les populations, sur les échanges d’énergie et de matière au sein des écosystèmes, sans parler des applications techniques ou des idéologies politiques supplantent peu à peu les « leçons de choses », la lecture des flores, les sorties pédagogiques. Et, si nous avons dit plus haut que le mot de « nature » paraissait trop vague, il n’a pas fallu attendre longtemps pour comprendre le bénéfice que l’on pouvait tirer (en termes méthodologiques et didactiques) de ceux d’« écosystème », puis, aujourd’hui, de « biodiversité ». Ainsi donc arrive-t-on à la définition selon laquelle les sciences naturelles sont « l’ensemble formé par les sciences de la vie et celles de l’écosystème ayant permis l’éclosion de la vie » (Andler et al., 2004)). Ainsi donc, dans l’ordre d’une théorie de la connaissance, la science naturelle englobe biologie et écologie. Mais dans cet ensemble, on peut se demander où sont passés le naturalisme et le naturaliste ?

3.3 Décrire la nature

La base même du naturalisme est le catalogue des formes du monde, qu’il soit non-vivant, inerte, ou vivant. La première qualité de l’observation est de permettre une première classification, même grossière (il faut bien commencer quelque part), la taxonomie. Le naturalisme est, à première vue, une super-classification du réel et se pose justement comme cosmos face au chaos du monde (d’où son côté généraliste, mais pour tout dire holiste : cosmologique). Buffon le savait déjà :

Mais lorsqu’on est parvenu à rassembler des échantillons de tout ce qui peuple l’Univers, lorsqu’après bien des peines on a mis dans un même lieu des modèles de tout ce qui se trouve répandu avec profusion sur la terre, & qu’on jette pour la première fois les yeux sur ce magasin rempli de choses diverses, nouvelles & étrangères, la première sensation qui en résulte, est un étonnement mêlé d’admiration, & la première réflexion qui suit, est un retour humiliant sur nous-mêmes. On ne s’imagine pas qu’on puisse avec le temps parvenir au point de reconnoître tous ces différens objets, qu’on puisse parvenir non seulement à les reconnoître par la forme, mais encore à sçavoir tout ce qui a rapport à la naissance, la production, l’organisation, les usages, en un mot à l’histoire de chaque chose en particulier : cependant, en se familiarisant avec ces mêmes objets, en les voyant souvent, &, pour ainsi dire, sans dessein, ils forment peu à peu des impressions durables, qui bien tôt se lient dans notre esprit par des rapports fixes & invariables ; & de-là nous nous élevons à des vûes plus générales, par lesquelles nous pouvons embrasser à la fois plusieurs objets différens ; & c’est alors qu’on est en état d’étudier avec ordre, de réfléchir avec fruit, & de se frayer des routes pour arriver à des découvertes utiles. (Buffon, 1749-1767).

Cette opération de composition est inhérente à la pratique : on ne classe par pur plaisir, mais pour dégager un système. En quelque sorte cette cosmogonie n’est pas en quête de transcendance, en premier parce qu’elle part du terrain, en second lieu parce qu’elle passe par le point de vue de l’observateur. En tout état de cause, elle se concentre sur les qualités des formes étudiées (les caractères) et, dans un second temps seulement, procède à leur mesure. Encore que leur mesure n’a pas valeur d’absolu, mais est toute relative, et par ricochet ces valeurs deviennent donc elles-mêmes des caractères (des qualités). De fait, la forme échappe en grande partie à l’analyse quantitative ; paraphrasant Hallé (paraphrasant Boutot, 1993), la forme est « fondamentalement qualitative » (Hallé, 1999 ; voir aussi de Foucault, 1986).

Incapables de nous résoudre à l’idée que la science, la ‘vraie’, n’aurait de religion que celle des nombres et que tout ce qui ne relèverait pas du chiffre basculerait inexorablement dans des discours imprécis et, peu s’en faut, pratiquement incantatoires ou superstitieux, nous rejoignons pleinement Francis Hallé, qui insiste beaucoup sur ce point, consacrant un chapitre entier sur la forme, toujours au sujet de la plante (mais ce pourrait être ici un animal ou une roche) dans Éloge de la plante.

Bien entendu, la somme des informations fournies par l’ensemble des approches quantitatives finirait à la longue, et à condition qu’il se trouve quelqu’un pour en faire la synthèse, par constituer un corpus de connaissances d’une valeur inégalable en ce qui concerne la plante en question [puisqu’ici il parle de la forme des plantes]. Mais cette proposition comporte une bonne partie d’utopie ; il est plus efficace d’appréhender la forme que de se limiter à l’un quelconque de ces travaux analytiques, surtout si ce dernier n’est pas accompagné — et c’est, hélas, souvent le cas — d’un regard sur la plante. Existe-t-il, concernant la plante, un résultat quantitatif de quelque importance qui ne se trouve transcrit dans sa forme ? (Ibid.)

Nous avons ici insisté sur le processus de description et celui de classification. Il faut encore souligner que, au cœur de ces deux processus, se trouvent les mots, le langage, et donc la faculté inhérente du langage, propre à l’espèce humaine, façonnant du même coup sa part symbolique et le monde nouveau qui en découle (la noosphère au sens large, d’après Vernadsky).

3.4 Les sciences naturelles racontent-elles des histoires ?

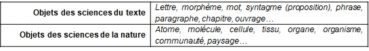

Si la description des systèmes naturels est difficile par les outils des sciences formelles (arithmétique, logique), il y a lieu d’explorer ce que peuvent nous apporter les disciplines littéraires dans cette tâche, puisque c’est l’objet de la langue, de la littérature au sens large, de donner à voir, de décrire les choses. La différence avec la phase d’induction du processus scientifique est que la science ne se contentera pas de la description d’un fait unique, d’un évènement particulier, mais accumulera les cas dans des proportions statistiques afin de s’assurer d’identifier un phénomène. Le scientifique pourra tirer parti de l’expérience du littéraire, puisqu’il existe un parallélisme entre les systèmes littéraires que sont les textes et les systèmes naturels : dans les deux cas, il s’agit de composition, d’imbrication des niveaux de complexité, de synergie, de relation signifiant-signifié.

Avec toutes les limites et les précautions qu’implique une telle comparaison, l’imbrication des niveaux dans les systèmes naturels présente un certain nombre d’analogies avec celle du système linguistique et littéraire (comme l’a souligné de Foucault (1986) (tableau 1). Dans les deux domaines, selon les principes synergétiques issus de la Gestalt-Theorie, le tout est à la fois plus et moins que la somme des parties. Ce phénomène, que l’un d’entre nous a par ailleurs qualifié de « saut quantique » (Vincent, 2021b), fortement présent dans la nature (la géosphère) et fondamental dans le monde biologique (la biosphère), est également de mise dans le monde symbolique des humains (la noosphère).

Dans le texte, la phrase donne un contexte au mot et en restreint le sens, tout en l’étoffant. La phrase n’est pas une simple accumulation de mots, elle est également un agencement, plus ou moins complexe, plus ou moins direct, plus ou moins structuré, plus ou moins riche. Elle a une histoire, elle s’insère dans un contexte socio-historique particulier, elle est éminemment déictique. Dans la nature, la communauté dans laquelle se développe l’individu d’espèce l’oblige à exploiter une partie seulement de ses potentialités génotypiques (sur ce plan, les plantes, dont la plasticité est très grande, sont expertes), mais la communauté acquiert des caractéristiques que chaque espèce prise isolément n’a pas (qu’on pense par exemple à la résistance des forêts contre les tempêtes, ce que l’on pourrait appeler « cohérence cénologique »). Le sens d’un mot est fonction du contexte ; le comportement écologique d’une espèce varie selon le milieu. Les mots ont des synonymes, mais ces synonymies sont toujours partielles. Des espèces occupent la même niche écologique, mais elles ne sont pas pour autant interchangeables.

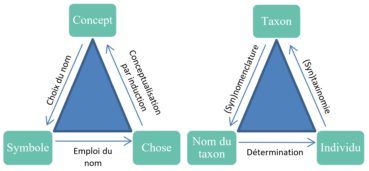

De fait, une partie du savoir biologique peut s’apparenter à une herméneutique : le naturaliste propose une lecture des signes présents dans la nature ; il relève alors des études qui ont formé le socle de la phonologie (Troubetskoy) et de la linguistique moderne (Saussure, Benveniste), sur le modèle signifiant/signifié, et celui, intégré, du triangle sémiotique (proposé par Ogden & Richards, 1923) qui associe en une seule figure le symbole (le mot), la chose et le concept. Il semble possible de l’adapter aux sciences naturelles (figure 2).

La question se pose alors : est-il possible de dénommer en toute rigueur les objets de la science ? En géométrie comme dans toutes les sciences formelles, les distinctions sont simples. Un triangle est une abstraction, une forme simplifiée, on pourrait dire purifiée. Et dès l’école primaire les enfants sont invités à ségréger le bon grain de l’ivraie et identifier de manière binaire ce qui est un triangle et ce qui n’en est pas. Il n’y a pas d’arrangement, pas d’intermédiaire, il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée.

Mais cette apparente rigueur est celle d’un monde où les formes et les phénomènes sont simplifiés à l’extrême, de manière à les rendre abordables par des théories manichéennes. Dans la vraie vie, une porte peut être mal fermée ou fermée aux humains mais tout à fait perméable aux fourmis. Dans ce monde-là, la dénomination des objets a perdu la confortable univocité des exercices de géométrie. Nommer nécessite une part d’interprétation. Dans ce cadre, lire c’est écrire un peu. La mise au jour de cette faculté du langage, magistralement formalisée à l’époque moderne par Mallarmé et largement étudiée par Jean Paulhan, forme également le cœur même de la rhétorique, de la poésie et de la littérature (Vincent, 2020).

Chaque dénomination, chaque détermination amène un jalon de plus dans la définition du mot-concept, l’enrichit et en précise le contour, tout en lui donnant plus de volume. À chaque fois que nous appellons Primula elatior un individu de plante, nous précisons et nous enrichissons la définition de ce taxon. Chaque lecture, chaque usage que nous faisons d’un nom de taxon réécrivent un peu la définition de ce taxon. Un peu à la manière d’une pièce de théâtre ou d’une partition musicale, dont on dirait qu’elle est marquée à jamais par l’interprétation (qu’on réfléchisse à la portée scientifique de ce terme) qu’en a fait tel comédien ou tel musicien. Cette approche itérative de la définition d’un terme est finalement celle qu’utilise un algorithme de reconnaissance d’image capable de vous reconnaître sur des photos, et ceci de plus en plus efficacement au fur et à mesure que s’accumulent les photos. Finalement, les sciences de l’information miment un processus bien connu en littérature. Elles nous montrent par là une voie de jonction entre une logique statistique de la classification et une logique linguistique.

Le paradoxe qu’il y a à désigner des réalités graduelles par des termes qui relèvent par essence d’une logique discontinue (d’une logique discrète au sens mathématique du terme) rebute un certain nombre de scientifiques qui perçoivent comme absurde de mettre du discontinu dans du continu (par exemple la théorie du continuum s’opposant à l’approche phytosociologique). On pourra objecter que, même lorsque le paramètre physique est continu (granulométrie, taux d’humidité d’un sol par exemple), la réponse des communautés vivantes est, elle, discontinue (loi de tolérance de Shelford). Quand bien même il s’agirait de qualifier un phénomène continu, l’emploi de catégories continue de se justifier pleinement. Personne n’est surpris que le langage courant distingue la catégorie fauteuil de la catégorie chaise, alors qu’il existe quantité d’intermédiaires difficilement qualifiables : chaise munie de bras, fauteuil non capitonné… Dans le doute reste la possibilité d’utiliser la catégorie plus générale siège. Ces termes restent très utiles dans la majorité des cas ; il est possible de les préciser, de les contextualiser. Ce qui gêne certains écologues est intégré de longue date (depuis l’invention du langage ?) par les linguistes, qui savent documenter l’ambiguïté d’un terme, son évolution, ses acceptions. L’essentiel est que le cœur des concepts soit univoque, même si les marges sont floues, c’est la pratique qui se dégage actuellement dans un certain nombre de sciences classificatoires et notamment en pédologie et en phytosociologie (Catteau et al., 2021). L’espace des concepts est alors considéré comme un archipel plutôt qu’un territoire aux frontières nettes (Catteau & Duhamel, 2010). Dans l’espace périmodal (Baize & Girard, 2009), entre les cœurs des concepts, les solutions de rattachement flou sont multiples : usage du confer, communautés basales (Kopecky & Hejný, 1974), plus généralement communautés non cénologiquement saturées (Catteau et al., 2016), rattachement multiple (Baize & Girard, 2009).

Alors oui, les sciences naturelles racontent des histoires, au sens où elles mettent des mots et du sens sur les objets de la nature, ce qui nous permet de les voir vivre, de les voir fonctionner. Il apparaît alors que la science ne peut se passer des mots pour désigner les choses. Mais également que ces mots ne peuvent se suffire à eux-mêmes, en cela qu’ils doivent servir à l’analyse des phénomènes.

4. Rendre leur sens aux sciences naturelles

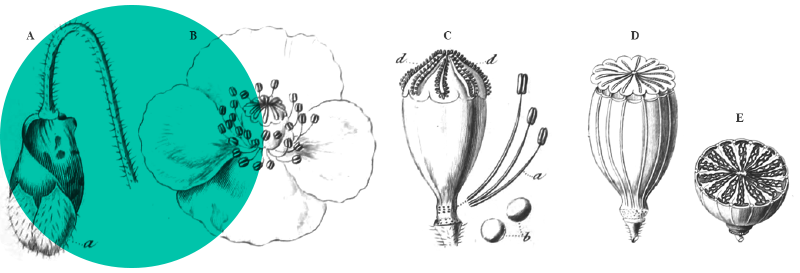

4.1 Aperçu des biologies dans le système végétal

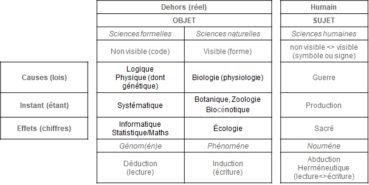

Si l’on cherchait à faire entrer la ou les biologie(s) dans une théorie générale du système à la Bertalanffy (1968), nous pourrions dessiner ici le tableau synthétique et nécessairement simplificateur d’une partie du savoir, à savoir les sciences (Bertalanffy séparait simplement Philosophie – Science – Technique), mais en y incluant les sciences humaines et en séparant sciences formelles et sciences naturelles, afin de repérer où se trouvent ces dernières (tableau 2). Ce tableau n’est pas seulement nécessairement simplificateur, il est aussi abstrait ; mais il cherche à rassembler, autant que faire se peut, les différents caractères des sciences sur la base de la tripartition évoquée précédemment. Dans ce tableau, l’enchaînement cause > instant > effet n’est pas seulement temporel ; il peut l’être, mais d’autres systèmes de relation peuvent être imaginés. Le point central, l’instant, est le point nodal où se heurtent à la fois la lecture et l’écriture, le subjectif et l’objectif, et évidemment les causes et les effets. En effet ce point est, en pratique, indéfinissable : il est non localisable, insituable ; il est précisément ce qui cesse d’être en étant. De fait, il se confond, en quelque sorte, avec l’individu (d’une espèce, quelle qu’elle soit), qui croise son destin personnel (son autonomie) avec celui de l’espèce à laquelle il appartient (et en ce sens, il apparaît logiquement comme déterminé). L’individu cumule lui aussi les dimensions causales, temporelles, spatiales. Et de fait, en quelque sorte, on peut se représenter abstraitement cette dimension paradoxale de l’instant comme une espèce de pli dans la toile du réel, une espèce de chas d’où toute réalité humainement représentable procèderait (du fait même de l’écart creusé d’avec lui par le langage).

À la droite du tableau, les sciences humaines pourraient être représentées par les trois fonctions classiques duméziliennes (par exemple en 1941), couvrant les grands domaines de l’humain. De plus ce tableau n’est pas linéaire, mais doit être compris comme un extrait d’une réalité plus vaste, comme le détail d’un planisphère : une représentation des domaines du savoir plus juste serait probablement sphérique, chaque domaine, peu ou prou, contigu à un ou n autre(s). Comme l’Univers d’ailleurs, ce domaine serait à la fois en expansion et muni de trous noirs, zones où le savoir s’effondre, tout comme de trous de ver, passages entre savoirs.

D’ailleurs, en vérité, c’est une infinie spirale qui est en jeu et le tableau pourrait encore se dupliquer ou tripliquer. Le nôtre se voit flanqué, de part et d’autre, d’un tableau similaire, à droite pour la philosophie (on voit alors le redoublement par rapport aux sciences humaines), à gauche pour la technique (même remarque), l’ensemble s’organisant encore par le biais du logos, du « discours-sur ». À la trichotomie :

Technique <> Science <> Philosophie

se surajoute l’étude de chacun de ces domaines (logos = « discours sur »)

⇒ : Technologie <> Epistémologie <> Axiologie, etc.

Ainsi donc, et pour synthétiser ces derniers points, on pourrait concevoir les sciences naturelles à mi-chemin entre les sciences formelles et les sciences humaines. Ou mieux : à la fois comme une science formelle – une diagnose (au sens de la description objective des structures et fonctions de son objet, la nature) et une science humaine – une taxinomie (une classification impliquant donc une dénomination, ancrée dans le langage, mais aussi un point de vue et des choix, ancrés dans le locuteur/la langue). Dit autrement, à la fois une lecture et une écriture : une schématisation d’une part, une poésie de l’autre, en un mot : une herméneutique, qui doit prendre toutes les précautions méthodiques mais ne peut faire abstraction de la subjectivité du chercheur (ou de l’auteur). C’est enfin une morphologie et une physique : une lecture des formes, ouvrant sur une description des processus.

Dans l’imaginaire collectif, on voit la figure du mathématicien ou du philosophe qui ne rechigne pas à la poésie, à la sensibilité ; on nous explique que l’imaginaire et la sensibilité sont nécessaires à leur puissante réflexion… Voir les « types » que sont devenus Bachelard, ou Einstein. En vérité la science est souvent plus aride. Et cette rigueur sèche, positiviste, est en réalité ce qui est en train d’envahir tout le champ du savoir : qu’on songe à l’économie, mais encore aux sciences humaines elles-mêmes, sans parler évidemment d’un savoir hybride comme la médecine. On en vient au constat de Maurice Merleau-Ponty, qui résonne comme avec l’ingénuité de l’aveu ou la surprise de l’évidence : « La science manipule les choses et renonce à les habiter » (Merleau-Ponty, 1966 : incipit).

C’est cela que font les naturalistes (voir Arpin et al., 2015 ; Alphandéry & Fortier, 2013, 2015) : la relation du monde sauvage, la description la plus précise possible de ses éléments, de ses évènements, usant pour cela de méthodes réfléchies et éprouvées (inventaires, échantillonnages, etc.) et s’autorisant, selon le cas, une vision partielle ou une vision holiste (la taxinomie permet cela), un compte-rendu poétique (la morphologie permet cela). En vérité ces dérives ou ces licences font partie du métier.

4.2 Forme et force

En évoquant la morphologie, les sciences naturelles comprises comme une morphologie, nous rejoignons Francis Hallé lorsqu’il insiste, dans Éloge de la plante, sur la nécessité de considérer la morphologie au moins au même titre que les univers invisibles qui intéressent la génétique (Hallé, op. cit). Nous souscrivons de fait à l’idée qu’avait énoncée Marcel Guinochet dans Phytosociologie lorsqu’il écrivit : « la Systématique a toujours reposé et repose encore avant tout sur la morphologie, c’est-à-dire sur l’étude de la configuration et de la structure externe des organismes souvent, d’ailleurs, complétée de données sur les couleurs, odeurs, goûts, toucher. » (Guinochet, 1973).

La forme est le fruit des nécessités disons ontologiques de l’être (qu’il soit d’ailleurs vivant ou non vivant), le fruit de toutes les contraintes, les causes et les conséquences que l’univers et ses lois opèrent sur lui : « le pouvoir informant de la forme ». De ce fait, la forme doit être entendue comme l’expression d’une force. On pourra arguer que cette force, vitale ou non, apparaît comme une abstraction un tantinet mystique. Qu’on ne se méprenne pas sur le propos : la force est en réalité l’équilibre de la somme et de la soustraction, en un mot la synergie entre les différentes lois physico-chimiques et biologiques, inscrites dans une durée, qui « tiennent et contiennent » l’étant considéré.

On retrouve ici le sens de prodrome comme exposé préliminaire à l’étude d’une science. Le fait qu’en phytosociologie ce terme désigne une typologie montre bien que ce travail a le rôle d’un dictionnaire, à partir duquel sera ensuite mené le discours, le logos, qui est l’analyse des phénomènes. On retrouve là, formulée autrement, l’articulation entre démarche inductive (qui amène à faire le catalogue des formes) et analyse déductive (qui permet d’analyser la genèse des phénomènes), ou encore l’articulation entre morphologie et physique. C’est précisément ce que nous voyons, par exemple dans les muséums d’histoire naturelle, lorsque nous visitons des collections. C’est cela qui nous fascine dans les herbiers (Aymonin, 1980), les coquilliers (Guichard, 2012), plus généralement les cabinets de curiosité (Lugli, 1998).

C’est précisément ce qui est à l’œuvre lorsqu’on procède, scientifiquement, à une « lecture de paysage ».

Car la taxinomie, en dénommant les choses, permet de les voir et, partant, de leur donner du sens. C’était la formule de Balzac à propos de Cuvier, qui « a reconstruit des mondes avec des os blanchis ». Et le romancier d’ajouter « Cuvier n’est-il pas le plus grand poète de notre siècle ? ». On notera qu’en matière de poésie il s’agit ici finalement de la démarche d’abduction évoquée précédemment, instant de créativité dans le processus scientifique où, à partir des éléments connus, on s’autorise des conjectures. Ces forces pourront être quantifiées qu’on ne quantifiera jamais qu’une partie d’entre elles. La forme est le résultat total de ces calculs : ses parties peuvent être analysées (mesurées), mais d’autres parties résistent (et probablement résisteront) encore à l’analyse.

Ce couple forme-force correspond à ce que de Foucault (1986) souligne en évoquant que la phytosociologie est une morphophysique. Elle est d’abord une morphologie lorsqu’il s’agit d’étudier la forme des communautés végétales (mais cela vaut pour toutes les cénologies), c’est-à-dire leur composition floristique. Mais elle est aussi une physique lorsqu’elle s’attache à comprendre les mécanismes à l’œuvre, expliquant la forme. Ce faisant, de Foucault souligne que la phytosociologie ne devrait pas se limiter à une morphologie (contrairement à la pratique courante) : morphologie et physique sont les deux jambes sur lesquelles se tient la phytosociologie, comme toute science naturelle. Car cette dualité est le reflet de celle qui associe induction (analyse synthétique des formes) et déduction (recherche des causalités) dans les sciences naturelles. Mieux, de Foucault montre que la morphologie permet une mesure des forces. Mais cette mesure est une mesure qualitative et non quantitative.

Le mathématicien, logicien et épistémologue René Thom pose que l’être vivant est avant tout une forme, une forme vivante, certes, mais une forme. Comme toute forme, la forme vivante se caractérise par sa stabilité (homéostasie), qui ne veut pas dire l’inertie mais l’équilibre, qui permet le maintien de la forme dans l’espace (cinétique) comme dans le temps (dynamique, par exemple l’espèce dans la reproduction). Étant une forme évoluant dans l’espace, il est possible de la saisir par des outils mathématiques, et en particulier la géométrie. Pour Thom, la forme présente deux caractères : la saillance et la prégnance. Ces notions sont particulièrement retorses pour qui n’est pas familier de Thom, elles relèvent d’une longue chaîne conceptuelle qui trouve l’une de ses origines, une fois encore, dans la Gestalt-Theorie.

Dans une conférence, Thom explique :

La saillance d’une forme est son caractère objectif, c’est-à-dire la netteté avec laquelle la forme se distingue de son fond ; toute forme s’oppose à un fond (figure against background) et c’est la netteté de la frontière qui sépare l’intérieur de la forme du fond environnant qui détermine son caractère saillant : un flash de lumière, un tintement de sonnette sont des formes saillantes par rapport au fond sonore temporel.

Une forme saillante peut saturer un appareil sensoriel (on peut être ébloui par un flash), les formes saillantes s’inscrivent en général dans la mémoire à court terme du sujet mais elles n’ont que peu d’impact sur le comportement à long terme de l’individu.

Par opposition, certaines formes ont un impact de longue durée sur l’individu, ce sont les formes qui ont une signification biologique, par exemple les formes des proies pour un prédateur affamé, les formes des prédateurs pour un animal proie, les formes des partenaires sexuels dans les périodes hormonales correspondantes, etc.

Dans toutes ces situations, ces formes provoquent, chez les animaux en tout cas, des attractions ou des répulsions de longue durée avec des changements comportementaux très importants et également des changements métaboliques, hormonaux, etc. considérables.

J’appelle prégnance, (et je dis que ces formes sont prégnantes), le caractère correspondant de ces formes à signification biologique[5]. (Thom, 1985).

Saillance et prégnance ont des applications directes en phytosociologie. Une saillance nulle correspondrait à un phénomène qui n’a pas d’impact sur la forme, la composition floristique en phytosociologie. Ce serait par exemple le cas de l’impact du bruit pour la végétation (la végétation ne « perçoit » pas le bruit). Pour l’observateur, les chémotypes de thym ou les espèces mycologiques participant aux mycorhizes d’une espèce de plante donnée ont une saillance très faible ; pourtant, elles ont probablement un impact majeur sur l’écologie des espèces, elles ont donc une prégnance forte pour l’écologue. Une prégnance nulle ou faible pour l’écologue sera au contraire celle des espèces dites compagnes au sein d’une cénose. En les indiquant comme compagnes, le descripteur considère que la présence de ces espèces n’apporte pas d’information physique sur l’écologie de la cénose (en d’autres termes sur la force).

Avec la prégnance, c’est le détail qui compte (ou plus exactement une somme de détails) et c’est à partir de lui que l’on saisit l’ensemble. Les sciences naturelles par exemple utilisent abondamment les clefs de détermination, et cet usage des clés de détermination est basé sur la prégnance : parmi tous les caractères de la forme que nous observons (qu’il s’agisse d’un individu ou d’une communauté), certains sont plus discriminants que d’autres pour l’identification de la catégorie (espèce ou association). Leur prégnance est plus forte aux yeux du naturaliste.

Pour résumer, la forme est double : elle est le phénomène et l’interprétation du phénomène que le phénomène produit sur une autre forme. En quelque sorte saillance (ou mise au point, mise à jour, repérage, dans le champ continu du monde) et prégnance (ce que ces formes donnent à dire) sont une correspondance du couple forme/force. C’est un peu comme lorsqu’on est devant un paysage : l’aplat du cadre général peu à peu donne à entrevoir les formes, les lignes, les volumes, les couleurs à celui qui le regarde. Avant que l’observateur ne l’observe, le paysage n’existe même pas. Il s’éveille avec le regard. Et lorsque nous nous retournons, ce paysage-monde disparaît. Ainsi des objets propres aux sciences naturelles.

Conclusion

Un éditeur d’ouvrages naturalistes de qualité expose dans son catalogue que la biodiversité « s’est imposée comme un sujet de société, ce dont tous se réjouissent ». Pas nous, si le concept de « biodiversité » supplante celui d’« êtres vivants ». Il poursuit : « Mais qu’est-ce que la biodiversité ? Comment la définir ? Peut-on la quantifier ? Quelle est son évolution ? Autant de questions, etc. ». En effet, qu’est-ce que la biodiversité ? Un produit de notre temps. Et de quoi nous réjouissons-nous, véritablement ? Les sciences naturelles sont-elles devenues trop évidentes, trop simplistes ou trop artistiques/mystiques pour ne plus avoir droit de cité, au moment même où le besoin de nature est – nous semble-t-il – à ce point nécessaire ? Ou bien la biodiversité désigne-t-elle autre chose que le vivant, ou le milieu où vit le vivant ? On ne sait pas la définir (première question[6]), mais ce qui importe, c’est la quantifier (deuxième question) et étudier son évolution (troisième question). Cette présentation est remarquable : comme on le voit, les sciences naturelles sont « coincées » entre évaluation et évolution : comment ne pas lire derrière ces mots la statistique et la génétique ou, en deux mots, les maux-mêmes dont notre société est malade (l’évaluation, la métaphysique) ?

Nous disons aujourd’hui que les sciences naturelles sont bousculées, pour ne pas dire envahies, par des concepts, des méthodes ou des outils, venus d’autres sciences et en particulier des sciences formelles :

- la statistique, qui en toute rigueur n’est pas un savoir mais un outil pour le savoir, mais qui se pense aujourd’hui comme un savoir (une fin et non un moyen) et qui tient une place importante dans la recherche de la nature ;

- la génétique, qui utilise évidemment des outils mathématiques, dont la statistique, et qui tend à occuper tout le champ de la biologie.

Nous déplorons cette situation.

Les sciences naturelles, pourtant, se distinguent de l’une comme de l’autre : de la génétique, qui pourrait être une morphologie, celle des molécules et du patrimoine génétique (ADN/ARN), dans le domaine du non-phénoménal (donc du code), mais celle-ci se concentre précisément sur les causes (les lois), sans procéder strictement à une systématique ; des sciences de l’information et du nombre, puisque celles-ci ne s’intéressent pas aux formes, mais à des valeurs numériques attribuées à certains attributs de ces formes (les chiffres) et qu’on pourrait considérer comme des effets (les attributs sont des effets).

Et c’est finalement cette ségrégation des pratiques liées aux différentes sciences qui est préjudiciable. Nous sommes convaincus que toutes les sciences gagneraient à manier à la fois les démarches inductive, déductive et abductive dans une relation systémique et qu’elles s’enrichiraient et gagneraient en efficacité à instaurer une taxinomie et une systématique. C’est un peu comme si le monde se retrouvait moins compréhensible, sans la leçon de culture générale : la spécialisation des savoirs, de tous les savoirs, contrarie cet éclectisme, hélas. Dans le cas des sciences naturelles, celles-ci devraient aller au bout de la démarche et ne pas se borner à la morphologie, à la description des choses (où l’on retrouve l’objet initial de l’histoire naturelle) pour aboutir à l’analyse des causes. Nous pensons que toutes les sciences et en particulier les sciences naturelles se doivent d’être à la fois des morphologies et des physiques.

Gageons qu’un rétablissement rapide des sciences naturelles (aussi bien à l’école que sur la place publique) et de ses fondamentaux nous aide sinon à réenchanter le monde, en tous les cas nous permette de le retrouver, de le rejoindre. Du moins espérons-nous avoir donné un aperçu de l’approche naturaliste : faire ce lien, donner à voir, faire la relation du dehors, en un mot habiter.

[1] Par exemple conventionnalisme de Poincaré, vérificationnisme de Wittgenstein ou du Cercle de Vienne, réfutationnisme de Popper… ; détailler ce vaste panorama nous emmènerait hélas trop loin.

[2] En cela, le processus inductif rencontre, finalement, une partie de la démarche « littéraire ». En effet, dans la mesure où l’art, de manière générale, vise à l’universel, il est possible, par comparatisme, de dégager de grands invariants, plus ou moins fragmentaires et plus ou moins inconscients, formant aussi bien les topoi (le jardin fermé, la rencontre amoureuse, le manuscrit retrouvé), les archétypes (la marâtre, le savant fou, le poète romantique) que les mythèmes et les mythes. Venu de la linguistique et de la phonologie, le comparatisme a abondamment nourri le formalisme russe (Propp, Jakobson…) puis le structuralisme en vogue dans les années 1950 et 1960 (Lévi-Strauss, Greimas…).

[3] Quand on reproche à Descartes la célèbre formule « comme maître et possesseur de la nature », on évacue peut-être un peu vite que, disant cela, il propose de manière subtile de substituer à l’ordre divin de la nature une approche rationnelle, en vérité celle de l’esprit humain.

[4] Reliefs/MNHN 2017. On remarque que le titre du premier manifeste, Quel futur sans nature ?, est ambigu. S’il souhaite souligner qu’un futur sans nature est mortifère, on pourrait aussi le considérer comme un guide pour un futur où la nature aura disparu.

[5] Cette lecture est plus aisée que la définition « officielle » : « Les saillances sont des formes individuées dans un espace substrat qu’on considérera en principe comme euclidien. Les prégnances sont des actions propagatives émises par les formes saillantes, qui investissent ces formes, et cet investissement provoque dans l’état de ces formes des transformations appelées effets figuratifs. » (Thom, 1989).

[6] Évidemment, la biodiversité se définit bel et bien : la diversité génétique, la diversité spécifique, la diversité écosystémique. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas simplement recourir au terme de « vie » ?

Bibliographie

Abduction (logique). Wikipédia, l’encyclopédie libre. 19 janv. 2021, 13:13 UTC. 19 janv. 2021, 13:13 <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Abduction_(logique)&oldid=178976752>.

Alphandéry P. & Fortier A., 2013. Les données sur la nature entre rationalisation et passion. Revue du MAUSS 42 : 202-220.

Alphandéry P. & Fortier A., 2015. Quelle professionnalisation pour les associations naturalistes productrices de données ? In I. Arpin, G. Bouleau, J. Candau & A. Richard-Ferroudji (eds.), Les activités professionnelles à l’épreuve de l’environnement, Octarès, Toulouse : 5-33.

Andler D., Fagot-Largeault A. & Saint-Sernin B., 2004. Philosophie des sciences, 1. Gallimard, Paris, 666 p.

Arpin I., Charvolin F. & Fortier A., 2015. Les inventaires naturalistes : des pratiques aux modes de gouvernement. Études rurales 195 : 11-26.

Aymonin G., 1980. L’herbier de Lamarck : un patrimoine scientifique national, témoin de l’histoire. Bulletin de la Société botanique de France 127 (4) : 393-401.

Baize D. & Girard M.-C. (coord.), 2009. Référentiel pédologique 2008. Quae, Versailles, 405 p.

Berque A., 2000. Écoumène, introduction à l’étude des milieux humains. Belin, Paris, 271 p.

Bertalanffy L. (von), 1968 [1973]. Théorie générale des systèmes, trad. par J.-B. Chabrol. Dunod, Paris, xv-296 pp.

Blay M. (dir.), 2012. Grand dictionnaire de la philosophie. Larousse & CNRS, Paris, xiii-1137 p.

Boutot A., 1993. L’invention des formes, Odile Jacob, Paris, 378 p.

Buffon G.-L. Leclerc (de), 1749-1767. Histoire naturelle, générale et particulière. Imprimerie royale, Paris.

Canguilhem G., 1965 [1952]. La Connaissance de la vie. Vrin, Paris, 256 p.

Catteau E. & Duhamel F., 2010. Phytosociologie dans le Nord-Pas-de-Calais : des synthèses pour structurer la connaissance, structurer la connaissance pour la transmettre. Revue forestière française LXII (3-4) : 323-330.

Catteau E., Argagnon O., Causse G., Choisnet G., Collaud R, Corriol G., Delassus L, Fernez Th., Gigord L„ Guitton H., Hendoux F., Lafon P., Millet J., Panaiotis Ch., Sanz T. & Simler N., 2016. Évaluation patrimoniale des végétations et des séries de végétations : état des réflexions et proposition méthodologique nationale du réseau des CBN. Botanique 1 : 55-68.

Catteau E., Buchet J., Camart Ch., Coulombel R., Dambrine L., Dardillac A., Delplanque S., Duhamel F., François R., Hauguel J.-Ch., Prey T. & Villejoubert G., 2021. Végétation du nord de la France, guide de détermination. Conservatoire botanique national de Bailleul, Éditions Biotope, Mèze, 400 p.

Crisci J.V., Katinas L., Apodaca M.J. & Hoch P.C., 2020. The End of Botany. Trends in Plant Sciences 25 (12) : 1173-1176.

Diderot D., 1754 [anonymement]. Pensée sur l’interprétation de la nature. sl.

Dumézil G., 1941. Jupiter, Mars, Quirinus. Essai sur la conception indo-européenne de la société et sur les origines de Rome. Gallimard, Paris, 264 p.

Foucault B. (de), 1986 (inédit). La phytosociologie sigmatiste : une morpho–physique. Université de Lille II, 147 p.

Guichard C., 2012. La coquille au xviiie siècle : un objet frontière ? Techniques & Culture 59 : 150-163. http://journals.openedition.org/tc/6610

Guinochet M., 1973. Phytosociologie. Masson, Paris, 223 p.

Hallé F., 1999. Éloge de la plante. Le Seuil, Paris, 347 p.

Heidegger M., 1930 [1992], Les concepts fondamentaux de la métaphysique. Monde – finitude – solitude. Gallimard, Paris, 552 p.

INPN, 2019. La biodiversité en France, 100 chiffres expliqués sur les espèces. UMS PatriNat (AFB-CNRS-MNHN), Paris, 48 p.

Jax K., 1998. Holocoen and Ecosystem: on the Origin and Historical Consequences of Two Concepts. Journal of the History of Biology 31 (1) : 113–142.

Kopecký K. & Hejný S., 1974. A new approach to the classification of anthropogenic plant communities. Vegetatio 29 : 17-20.

Koyré A., 1973. Du monde clos à l’univers infini. Gallimard, Paris, 350 p

Lugli A., 1998. Naturalia et Mirabilia : les cabinets de curiosités en Europe. A.Biro, Beaumont-Village, 267 p.

Merleau-Ponty M., 1969 [1992]. La Prose du monde. Gallimard, Paris, 238 p.

MNHN, 2017. Manifeste du muséum – quel futur sans nature ? Coédition Reliefs / Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 84 p.

Molinier R. & Vignes P., 1971. Écologie et biocénotique. Delachaux & Niestlé, Paris/Lausanne, 457 p.

Ogden C.K. & Richards I. A., 1923. The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. Magdalene College, University of Cambridge, 363 p.

Pichot A., 1993. Histoire de la notion de vie. Gallimard, Paris, 973 p.

Saussure F. (de), 1916 [1995]. Cours de linguistique générale. Payot, Paris, xviii-520 p.

Terrasson F., 1988. La peur de la nature. Sang de la Terre, Paris, 192 p.

Thom R., 1985. La figure de régulation globale de l’organisme : abord mathématique du vivant. Bulletin de l’École lacanienne de psychosomatique 1.

Thom R., 1989. Esquisse d’une sémiophysique : physique aristotélicienne et théorie des catastrophes. InterÉditions, Paris, 292 p.

Uexküll J. (von), 1909 [2010]. Milieu animal et milieu humain. Payot & Rivages, Paris, 173 p.

Vincent B., 2020. La littérature inquiète. Lire écrire. Publie.net, Montpellier, 200 p.

Vincent B., 2021a. What has become of our cenosis? For a renewed cenotics. Plant Sociology, in press.

Vincent B., 2021b. Cap au seuil. In press. Version en ligne : www.amboilati.org/dehors/cap-au-seuil

Watsuji T., 1935 [2011]. Fûdo, le milieu humain, commentaire et traduction par Augustin Berque. CNRS Éditions, Paris, 330 p.