Découverte en Haute-Loire d'une seconde station de Glyceria grandis S. Watson (Poaceae) pour la France métropolitaine

Title

Finding of a second metropolitan French station of Glyceria grandis S. Watson (Poaceae) in Haute-Loire

Résumé

Une seconde station de Glyceria grandis S. Watson, espèce exotique d’origine nord-américaine, a été découverte en France métropolitaine, sur la berge d’un étang à Beaulieu (Haute-Loire, France). L’espèce et sa chorologie sont présentées. Les modalités d’introduction et de dissémination sont brièvement discutées.

Abstract

A second location of Glyceria grandis S. Watson, an exotic species from Northern America, has been discovered in metropolitan France, on the bank of a pond in Beaulieu (Haute-Loire, France). The species and its chorology are documented. The immigration and dispersal means are briefly discussed.

1. Introduction

Dans cet article, la nomenclature scientifique se réfère à TAXREF v. 17.0, le référentiel taxonomique pour la faune, la flore et la fonge de France métropolitaine et d’outre-mer (MNHN & OFB, 2003-2024) et, pour les synonymes de Glyceria grandis, à Plants of The World Online (POWO, 2019) et The World Flora Online (WFO, 2024). Le nom des auteurs de noms scientifiques n’est donné que pour Glyceria grandis S. Watson et ses synonymes, sans mention de la date.

Connue en métropole depuis 2002 (Portal & Bergeron, 2004) dans une unique station altiligérienne, à Aurec-sur-Loire (code postal : 43110 ; code INSEE : 43012), Glyceria grandis S. Watson (Poaceae) a été observée le 5 juillet 2023, à une trentaine de kilomètres de cette localité, en direction du sud-ouest, sur la commune de Beaulieu (code postal : 43800 ; code INSEE : 43021) au lieu-dit « La Plaine ». Contrairement à la première station connue, sur les bords du fleuve Loire, celle de Beaulieu se situe sur les berges d’un petit étang (photo 1).

La découverte a eu lieu à l’occasion d’un stage d’initiation aux graminées animé par l’un de nous

(J.-P. V). Le groupe avait herborisé le matin non loin de là, à Rosières, pour y observer notamment Echinaria capitata, espèce d’affinité méditerranéenne rare dans le Massif central. L’étang de « La Plaine » offrant une ambiance bucolique et fraîche, son accès en voiture étant facile depuis Rosières via le hameau de Chiriac, il avait été choisi comme lieu de pique-nique sur les conseils d’un participant au stage, originaire de la région.

Une grande graminée (environ 1,5 m) à l’appareil végétatif aérien d’un vert clair, à panicule diffuse, ample et aux tons cuivrés, a rapidement attiré notre attention (photo 2). Un échantillon a été prélevé pour en assurer l’identification en salle. Celle-ci faite à partir de deux ouvrages (Portal & Tort, 2014 ; Tison & de Foucault, 2014) et Robert Portal ayant confirmé l’identification, J.-P. V. est retourné sur place le 17 et le 22 juillet pour compléter l’observation (photo 3).

Une zone humide, notée sur la carte IGN au 1/25 000, environ 600 m à l’est de l’étang de la Plaine a également été prospectée. Elle était entièrement exondée et présentait de nombreux pieds de Typha latifolia desséchés et/ou morts. Aucun individu de G. grandis n’y a été observé.

2. Nomenclature et présentation de Glyceria grandis

Glyceria grandis a été décrite par S. Watson (Gray et al., 1890). Les dimensions données plus bas sont extraites de Portal & Tort (2014), les mensurations extrêmes mentionnées par certains auteurs pouvant différer quelque peu (Barkworth et al., 2007 ; Stubbendieck et al., 2017).

Type nomenclatural : lectotype Amérique, Canada : « from Québec », W. Munro, 1858, Harvard University Herbaria, Cambridge, Herbarium (GH) (Archives of the Gray Herbarium https://data.huh.harvard.edu/databases/specimen_search.php?fragmentid=77760n).

Principaux synonymes : Glyceria americana (Torr.) Pammel, Glyceria arundinacea subsp. grandis (S. Watson) Tzvelev, Glyceria flavescens M.E. Jones, Glyceria hulteniana Á. Löve, Glyceria maxima subsp. grandis (S. Watson) Hultén, Glyceria maxima var. americana (Torr.) B. Boivin, Glyceria maxima var. grandis (S. Watson) Breitung, Panicularia americana (Torr.) MacMill., Panicularia grandis (S. Watson) Nash, Poa aquatica var. americana Torr.

G. grandis est une graminée rhizomateuse (ou, selon les acceptions, à stolons hypogés), de grande taille (jusqu’à 2 m), dont l’appareil végétatif aérien montre une couleur vert-clair (photo 4). Ses feuilles ont une gaine longuement soudée, un limbe plan à plié (de 10 à 40 cm de long sur 6 à 15 mm de large) et une ligule plus ou moins tronquée, généralement apiculée en son milieu (photos 5 et 6).

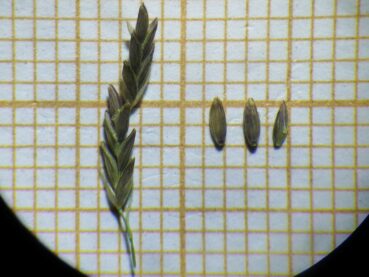

Sa panicule, qui mesure de 20 à 40 cm, est de forme pyramidale, diffuse et lâche, avec des rameaux relativement pendants (photos 7 et 8). Les épillets, rougeâtres à reflets cuivrés (photos 9 et 10), mesurent (4) 5-6 mm de long et comportent (3) 4-6 (7) fleurs : glume inférieure (1,1) 1,3-1,5 (1,8) mm de long ; glume supérieure 1,7-2,5 mm de long, à nervure centrale atteignant l’apex (photo 11) ; lemme (2,1) 2,3-2,5 (2,8) mm de long, à 7 nervures nettement proéminentes ; anthère 0,6-0,9 mm de long.

Le nombre chromosomique (2n = 20) de G. grandis la distingue de l’espèce eurasienne G. maxima (d’après Löve et al., 1971), hexaploïde (2n = 60). La sous-espèce G. maxima subsp. micrantha H. Scholz a d’ailleurs été confondue avec G. grandis en Allemagne jusqu’à ce que Scholz (2002) la décrive. Selon cet auteur, la taille des anthères, plus petites chez G. grandis, serait le meilleur critère pour la distinguer de G. maxima (y compris la subsp. micrantha).

G. grandis est une plante de sol souvent saturé en eau, mésotrophe à eutrophe, hygrophile à hydrophile et héliophile. On la rencontre sur les bords des cours d’eau et des lacs, dans des prairies humides, des marécages et terrains inondables. Hélophyte et géophyte à rhizomes (ou stolons, voir plus haut) hypogés, elle peut former des populations importantes par multiplication végétative. Elle est disséminée par ses semences ou par bouturage après éventuelle division de l’appareil végétatif (Darke, 2007).

3. Chorologie

Quoiqu’ils puissent s’avérer plus ou moins pérennes, divers sites internet nous ont été particulièrement utiles pour l’état des lieux ci-dessous. Pour en faciliter la consultation, nous mettons en hyperlien la ou les pages de ces sites qui se réfèrent à G. grandis.

G. grandis est une espèce native d’Amérique du Nord où elle est largement répandue : Alaska, Canada, États-Unis d’Amérique, Terre-Neuve (Barkworth et al., 2007 ; et en ligne Anderton & Barkworth, 2019, sur Flora of North America, http://floranorthamerica.org/Glyceria_grandis). Elle est mentionnée à Saint-Pierre-et-Miquelon (https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611099/tab/statut).

En Europe, elle est naturalisée, particulièrement dans les pays nordiques. Sa première observation eut lieu en Norvège, en 1918. Bien que d’autres mentions en ont été faites depuis lors, elle y est considérée comme montrant un risque écologique faible à l’égard des espèces et habitats autochtones (Artsdatabanken, en ligne https://artsdatabanken.no/Taxon/Glyceria%20grandis/100059 et, en particulier, Elven et al., 2018, https://artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/1249).

En Suède (SLU Artdatabanken/Artfakta, https://artfakta.se/artinformation/taxa/222489/detaljer), la première mention de G. grandis remonte à 1975 (Niordson,1989). À partir de 1979, elle a été trouvée à de nombreuses reprises (toujours en bord de routes où elle a été semée à partir de lots de semences importés d’Amérique du Nord), souvent avec d’autres espèces de la même origine. Plus récemment, elle a été mentionnée dans des terres cultivées et des friches ; elle est maintenant trouvée chaque année en de multiples sites, mais sa dynamique n’y est pas formellement connue (Torbjörn Tyler, comm. pers.) bien qu’elle figure parmi les trente espèces exotiques envahissantes considérées comme les plus problématiques (Strand et al., 2018 ; Tyler et al., 2015).

En Finlande (Finlands Artdatacenter – Finnish Biodiversity Information Facility, version en finnois et en anglais, https://laji.fi/en/taxon/MX.40511/occurrence), la première observation remonte à 1991. Sur la dizaine de stations répertoriées, certaines populations sont installées depuis au moins cinq ans. Leur dynamique n’est pas clairement connue, mais G. grandis semble moins se répandre que G. maxima ne l’a fait dans le passé (Henry Väre, comm. pers.). Elle n’est pas considérée comme espèce exotique envahissante (Kurtto, 2019).

L’espèce est aussi connue de Petrozavodsk, dans le nord-est de la Russie, à quelques dizaines de kilomètres de la Finlande (Tzvelev, 2006).

En Allemagne, elle figure dans le catalogue de la flore nationale, uniquement accessible en ligne (Hand et al., 2024, https://florenliste-deutschland.de/florenliste/index.htm). Elle est connue de très rares stations du Baden-Würtemberg (première mention vraisemblable pour l’Allemagne en 2005, à Kißlegg) et de Bavière (Hohla, 2020) sur le cours de l’Inn.

En Autriche, elle est connue depuis 2011 de quelques localités frontalières de la Bavière (Zodobat, versions en allemand, anglais, espagnol, français, hongrois, https://www.zobodat.at/arten.php?id=170388), sur les berges de l’Inn également. Elle pénètre dans les roselières et montre des populations en augmentation ; un suivi réalisé à Kirchdorf am Inn a montré que l’espèce a formé des populations denses d’environ 100 à 150 m2 en seulement trois ans (Michael Hohla, 2022, comm. pers.). Une révision de deux parts d’herbier (Hohla, 2012), initialement attribuées à Glyceria maxima, atteste aussi de sa présence dans la région de Salzburg dès 2001. Elle ne figure pas dans la liste des espèces exotiques envahissantes du pays (Essl et al., 2020).

Au Royaume-Uni, elle est connue de Huddersfield où elle a été découverte en 2000 (Porter, 2009) et du comté du Surrey. Cependant, selon les archives de la Royal Horticultural Society, elle pourrait être présente en Grande-Bretagne depuis une date antérieure à 1997. Dans le Surrey, des stations découvertes en 2019 et 2020, d’abord référées à G. grandis, se sont révélées concerner G. striata (Hounsome, 2023).

Elle a enfin été indiquée en Italie, en 2013 (Portal & Tort, 2014), où elle est considérée comme une néophyte occasionnelle (Bartolucci et al., 2020).

4. Localisation et présentation de la station de Beaulieu

L’étang de La Plaine, d’une superficie de 2,9 ha environ, est situé à 790 m d’altitude, au cœur d’un petit plateau basaltique noté βπ (basaltes et basanites peu à non porphyriques à enclaves de péridotite) sur la carte géologique au 1/50000 d’Yssingeaux (Feybesse et al., 1998). Il est de forme quasi pentagonale et montre une île en son centre. Un chemin permet d’en faire le tour en une dizaine de minutes. Les alentours de l’étang font l’objet d’une agriculture de type polyculture-élevage où dominent les champs de céréales.

La station de Glyceria grandis est peu étendue et peu fournie (environ soixante chaumes fleuris le 17 juillet 2023, de tailles diverses). Elle se trouve sur la berge dans l’angle sud-est de l’étang (géolocalisation : 45.143252 N, 3.972441 E), parmi des blocs de basalte plus ou moins immergés. Un « individu » montre une structure rhizomateuse (ou stolonifère, voir plus haut) nette, plutôt linéaire et s’insinuant entre des blocs rocheux sur environ 1 m de long. Lors de notre second passage, cet individu avait subi un piétinement notable dû à des visiteurs trouvant un « promontoire » sur l’un des rochers pour mieux observer une œuvre d’art contemporain installée dans l’étang (voir plus haut, photos 1 à 3). À environ 2,5 m de là se trouve un second « individu » (voir plus haut, photo 4). En ces deux endroits, G. grandis côtoie principalement Typha latifolia et Eleocharis palustris. En pleine eau, Myriophyllum spicatum semble dominant. On observe aussi quelques individus de Nymphaea alba et Persicaria amphibia.

Les berges globalement immergées de l’étang et de l’île (non prospectée) sont occupées par les hélophytes avec dominance, selon les lieux, de Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris, Phragmites australis, Eleocharis palustris et Menyanthes trifoliata. On trouve aussi, par places, sur les berges Alisma plantago-aquatica, Carex vesicaria, Epilobium hirsutum, Glyceria fluitans, Lycopus europaeus, Persicaria amphibia, P. lapathifolia, Ranunculus peltatus, Sparganium erectum…

Ces berges montrent un faible dénivelé (environ 50 cm) mais sont généralement abruptes, de sorte que la transition est rapide entre les hélophytes et une végétation périphérique de bord de chemin, prairiale à rudérale : Agrimonia eupatoria, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, C. vulgare, Crepis setosa, Daucus carota, Holcus lanatus, Hypericum perforatum, Lactuca serriola, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Lycopsis arvensis, Medicago lupulina, Ononis spinosa, Persicaria amphibia, P. lapathifolia, Picris hieracioides, Plantago lanceolata, Poterium sanguisorba, Rubus sp., Rumex acetosa, Urtica dioica, Verbena officinalis…

Salix caprea, S. alba, S. purpurea, Populus nigra, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata se partagent la strate arborée, discontinue de part et d’autre du chemin de « ronde » et en bosquets (Salix spp.) au niveau de l’île.

5. Conclusion

La découverte de cette nouvelle station de Glyceria grandis interroge sur les modalités d’introduction et de dispersion de l’espèce en France. Contrairement à certains pays nordiques où une importation volontaire est attestée, rien ne permet de connaître avec certitude ces modalités.

L’introduction peut avoir eu lieu indépendamment à Aurec-sur-Loire et à Beaulieu. Le plus vraisemblable, dans cette circonstance, serait alors un cas d’ornithochorie par des oiseaux d’eau depuis l’un des pays d’Europe du Nord. L’ornithochorie pourrait aussi expliquer le transport depuis Aurec jusqu’à l’étang de la Plaine – ou l’inverse si la station de Beaulieu était plus ancienne mais non repérée jusqu’à aujourd’hui –, mais d’autres modes de dissémination sont aussi envisageables : propagation involontaire par des touristes, des pêcheurs, échappement de jardins ou de parcs, etc.

Sur internet, la recherche de structures françaises et européennes commercialisant l’espèce, en particulier à d’éventuelles fins ornementales, s’est avérée infructueuse. Elle a conduit en revanche à diverses occurrences pour le Canada et les États-Unis d’Amérique où l’espèce est utilisée pour l’ornement ou pour la restauration d’habitats naturels comme la fixation de berges. Par ailleurs, divers établissements français et européens, en ligne ou pas, vendent des semences de Glyceria maxima. Étant donné la proximité taxonomique des deux espèces, il n’est pas exclu que des confusions aient pu ou puissent encore avoir lieu dans des processus de commercialisation, sans compter les éventuelles fraudes et, souvent, le manque de compétences botaniques en jardinerie. Aucun usage ornemental de Glyceria grandis n’est cependant connu dans les environs de l’étang de la Plaine.

À Aurec-sur-Loire, après sa découverte en 2002 et des observations jusqu’en 2014, elle « ne semble pas avoir souffert de la concurrence, elle cohabite en bonne entente avec ses semblables des bords du fleuve » (Portal & Tort, 2014). Gaby Bergeron (comm. pers.) témoigne d’une excursion, en 2022, durant laquelle la station n’a pu être retrouvée en raison d’un fauchage des berges réalisé peu avant.

La découverte de Glyceria grandis à Beaulieu invite à rechercher l’espèce dans les alentours plus ou moins proches de ses deux localités connues. Il serait intéressant de prospecter les étangs, mares et bords de cours d’eau, en particulier entre Aurec-sur-Loire et Beaulieu. Compte tenu de l’hydrochorie possible de cette espèce, les berges de la Loire en aval d’Aurec mériteraient aussi une attention particulière.

Bibliographie

Anderton L.K. & Barkworth M.E., 2019. Glyceria. In Editorial Committee (eds), 1993+, Flora of North America North of Mexico [Online], New York and Oxford, 24 [14/04/2024], http://beta.floranorthamerica.org/.

Archives of the Gray Herbarium, Harvard University [13/04/2024], https://data.huh.harvard.edu/databases/specimen_

search.php?fragmentid=77760n.

Artsdatabanken [14/04/2024], https://artsdatabanken.no/.

Barkworth M.E., Anderton L.K., Capels K.M., Long S. & Piep M.B. (eds.), 2007. Manual of Grasses for North America. Intermountain Herbarium and Utah State University Press Logan, 627 p.

Bartolucci F., Domina G., Andreatta S. et al., 2020. Notulae to the Italian Alien Vascular Flora, 9 (supplementary data). Italian Botanist 9 : 71-86.

Darke R., 2007. The Encyclopedia of Grasses for Livable Landscapes. Timber Press Inc., Portland, 487 p.

Elven R., Hegre H., Solstad H., Pedersen O., Pedersen P.A., Åsen P.A. & Vandvik V., 2018. Glyceria grandis, vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista, Artsdatabanken [14/04/2024], http://www.artsdatabanken.

no/fab2018/N/1249.

Essl F., Rabitsch W., Wong L.J. & Pagad S., 2020. Global Register of Introduced and Invasive Species – Austria. Version 1.5. Invasive Species Specialist Group ISSG, Checklist dataset [19/02/2024], https://doi.org/10.15468/ygo6zy via www.gbif.org.

Feybesse J.-L., Turland M., Nehlig P., Capdevila R., Alsac C., Dagain J., Mergoil J. & Werth F., 1998. Carte géologique de la France (1/50000), feuille Yssingeaux (792). Orléans, BRGM ; notice explicative par J.-L. Feybesse, M. Turland, P. Nehlig, C. Alsac, F. Mercier-Batard, J.-J. Périchaud, C. Vialaron, R. de Bayle des Hermens, 145 p.

Finlands Artdatacenter – Finnish Biodiversity Information Facility [14/04/2024], https://laji.fi/en.

Hand R., Thieme M. et al., 2024. Florenliste von Deutschland (Gefäßpflanzen), begründet von Karl Peter Buttler, version 14 [14/04/2024], https://florenliste-deutschland.de/.

Hohla M., 2022. Flora des Innviertels. Stapfia 115 : 1-720.

Hounsome G., 2023. Glyceria striata not G. grandis, a Correction. Newsletter of the Botanical Society of Britain and Ireland 154 : 58.

Kurtto A., Lampinen R., Piirainen M. & Uotila P., 2019. Checklist of the vascular plants of Finland – Suomen putkilokasvien luettelo. Norrlinia 34 : 1-206.

Löve A., Löve D. & Kapoor B.M., 1971. Cytotaxonomy of a century of Rocky Mountain orophytes. Arctic and Alpine Research 3 (2) : 139-165.

MNHN & OFB (Muséum national d’histoire naturelle et Office français pour la biodiversité eds), 2003-2024. Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) [14/04/2024], https://inpn.mnhn.fr.

Niordson N., 1989. Kvarngröe, Glyceria grandis, funnet i Småland och Halland. [Glyceria grandis established in S. Sweden]. Svensk Botanisk Tidskrift 83 : 357-360.

Portal R. & Bergeron G., 2004. Deux graminées nouvelles pour la France : Glyceria grandis S. Watson ex A. Gray 1890, Jarava brachychaeta (Gordon) Penail 2002. Le Monde des plantes 483 :12-14.

Portal R. & Tort M., 2014. Glyceria, Puccinellia, Pseudosclerochloa (France, pays voisins et Afrique du Nord ; French and English keys). Ed. R. Portal, 43750 Vals-près-le-Puy, 149 p.

Porter M.S. (ed.), 2009. Plant Records. Watsonia 27 : 375-387.

POWO, 2019. Plants of the World Online, facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew [14/04/2024], http://www.plantsoftheworldonline.org/.

Scholz H., 2002. Eine neue Unterart der Glyceria maxima und Bemerkungen zu G. grandis (Poaceae). Verhandlungen des Botanischen Vereins Berlin Brandenburg 135 : 5-9.

SLU Artdatabanken, 2024, Artfakta [14/04/2024], https://artfakta.se/artinformation/taxa/222489/detaljer.

Stubbendieck J., Hatch S.L. & Dunn C.D., 2017. Grasses of the Great Plains. Texas A&M,University Press, College Station, 736 p.

Tyler T., Karlsson T., Milberg P., Sahlin U. & Sundberg S., 2015. Invasive plant species in the Swedish flora: developing criteria and definitions, and assessing the invasiveness of individual taxa. Nordic Journal of Botany 33 : 300-317.

Tison J.-M & de Foucault B., 2014. Flora Gallica, Flore de France. Biotope, Mèze, xx +1 196 p.

Tzvelev N.N., 2006. Synopsis of the Mannagrass Glyceria (Poaceae). Botanicheskii Zhurnal 91 (2) : 255-276.

Watson S. & Coulter J.M.,1890. Manual of the Botany of the Northern United States, Including the District East of the Mississippi and North of North Carolina and Tennessee. By Asa Gray, Late Fisher Professor of Natural History in Harvard University. Sixth edition, American Book Company, New York, Cincinnati, Chicago, 760 p.

WFO, 2024. World Flora Online [14/04/2024], http://www.worldfloraonline.org.

Zobodat (Zoological-Botanical Database), [14/04/2024], https://www.zobodat.at/index.php.

Remerciements

À Uwe Amarell (Allemagne), Gaby Bergeron (France), Michael Hassler (Allemagne), Michael Hohla (Autriche), Georges Hounsome (Royaume-Uni), Henry Väre (Finlande), Torbjorn Tyler (Suède), Kevin Walker (Royaume-Uni) pour leurs informations ; à Sonia Babaudou et Juliette Ménétrier-Hacquemand pour leurs photos et à tous les autres participants au stage pour leur implication dans l’identification : Dominique Chaumentin, Isabelle Fournel, Corentin Gagnepain, Jean-Louis Gatien, Jean Guilmain, Charlotte Jeanneau, Magali Ressaire, Chantal Riboulet, Maxime Vial, Anne-Marie Volatier.